- Project Report

Well-being を起点としたアイデア創出ワークショップ実施レポート

Introduction

NTTグループにおいて、技術研究・開発を担うNTT R&Dの中で、ICTにより高度化する社会システムや人間社会の変革と発展に貢献する技術の研究開発を行うNTT社会情報研究所はWell-beingに関する研究を行っており、2021年に「個人の自律と集団の調和を利他的に共存できるつながり」を「Social Well-being」として定義しました。これを可能にするために、哲学や社会学等の理論を踏まえたデザインの実践による人文・社会科学的知見と、デジタルとリアル空間の行動を支援し、行動変容を促す技術的基盤からなる「Social Well-being Network」の実現に向けた研究プロジェクトを遂行しています。

※Well-beingとは……「well=よい」と「being=状態、あり方」が組み合わされた言葉で、その人らしく、いきいきと生きるあり方や、心地よくいられる状態を示す概念。

※Social Well-beingとは……個人を他者から独立した存在とみなしたWell-beingではなく、複数の個人の自律を担保しつつもそのつながりから集団のよい状態が実現されるWell-being。

日本では、少子高齢化や人手不足、様々な社会情勢の変化によって様々な課題が山積しています。新しい働き方やそのための制度、ひいては社会システムはどうあるべきなのか。ロフトワーク MTRLでは、「Social Well-being Network」の実現に向けた研究プロジェクトの知見、ノウハウを借りて、社内外の多様な参加者によるワークショップを実施しました。

今回のワークショップでは、「ウェルビーイングをきっかけとしたサービス創出ワークショップ」と題して、社内におけるWell-beingを感じる社内サービス・制度の企画を、私たちなりに考えました。

NTTによるSocial Well-beingの考え方や取り組みについては、以下をご参照ください

※本ワークショップの別のアプローチの実践例は、下記の記事もごご覧ください。

Outline

クリエイティブの流通を掲げ、Web構築、新規事業開発、空間創造、ものづくり、研究開発支援など様々なプロジェクトデザインを実践するロフトワーク。職種や得意領域、働き方もさまざまなメンバーが在籍しています。

今回は、その多様な組織ならではの企業文化でもある、常にアップデートされる社内制度やその実現に向けた取り組みに対して、個々人のWell-beingに対する価値観をきっかけに、新しいアイデアを検討するワークショップを企画しました。ワークショップを通して、より多くのメンバーが自身のWell-beingを実現し、Well-beingな組織にもなるためにはどうしたら良いのか、社内サービス・制度の企画を行いました。また、個々人のWell-beingを起点にSocial Well-beingの実現を目的にした検討プロセスを活用し、その中で得られたフィードバックをもとに、ワークショップのさらなる品質向上を目指しました。

Process

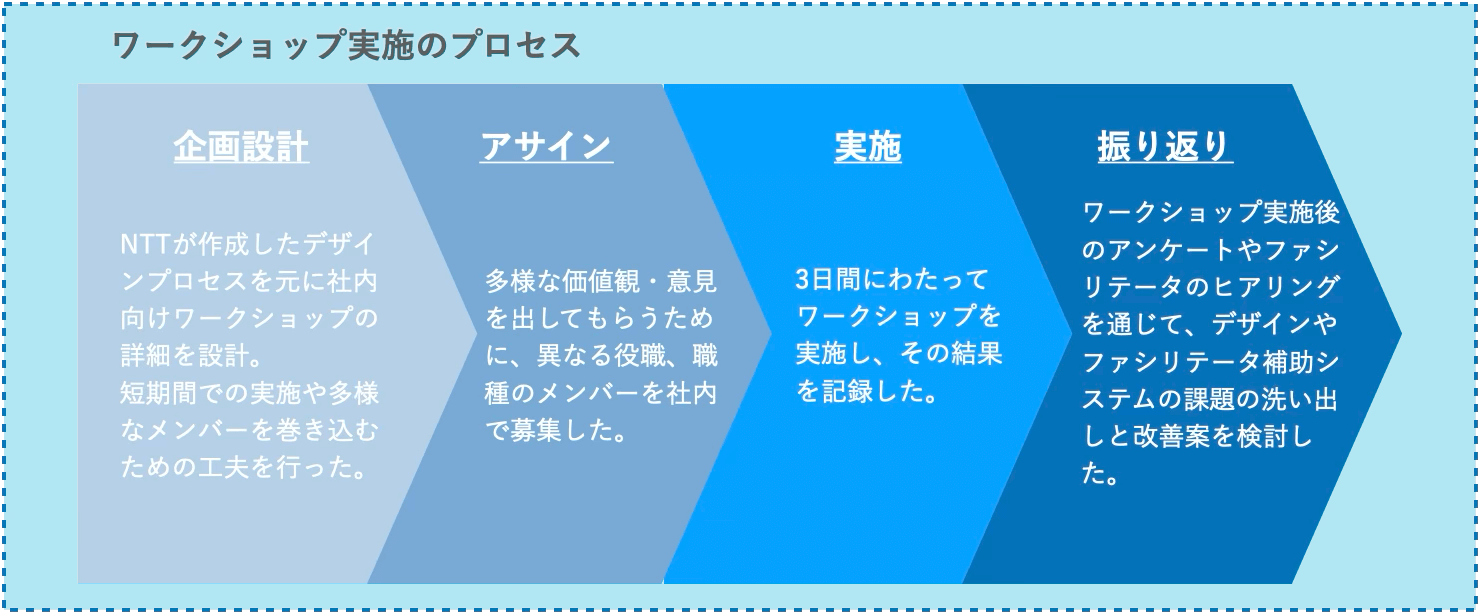

ワークショップ実施のプロセス

今回のワークショップでも活用した、NTTが開発したデザインフレームワーク活用事例では、いずれも1年以上にわたる長期的な取組が中心となっていました。しかし今回は3日間という限られた期間に限定し、限られた実施期間の中で何ができるかも含めた検討を行いました。

ワークショップでは、短時間のワークの中で参加者が「Well-beingの可能性を感じる・実感できる」アイデアを生み出せるようにすること、そしてデザインフレームワークを十分に活用できることの両立を目指し、どのような設計が適切かを検討することも目的にしながら企画しました。

参加者であるロフトワークメンバーは、働き方や組織・社会への課題感を多様な観点から意識しているメンバーが在籍しています。Well-beingの実現に向けて、Well-beingな働き方の実現に向けて実現したいアイデアを集めると共に、デザインフレームワークを活用していく上での有用なフィードバックを得ることを目的としたアンケートやヒアリングの設計なども並行して行いました。

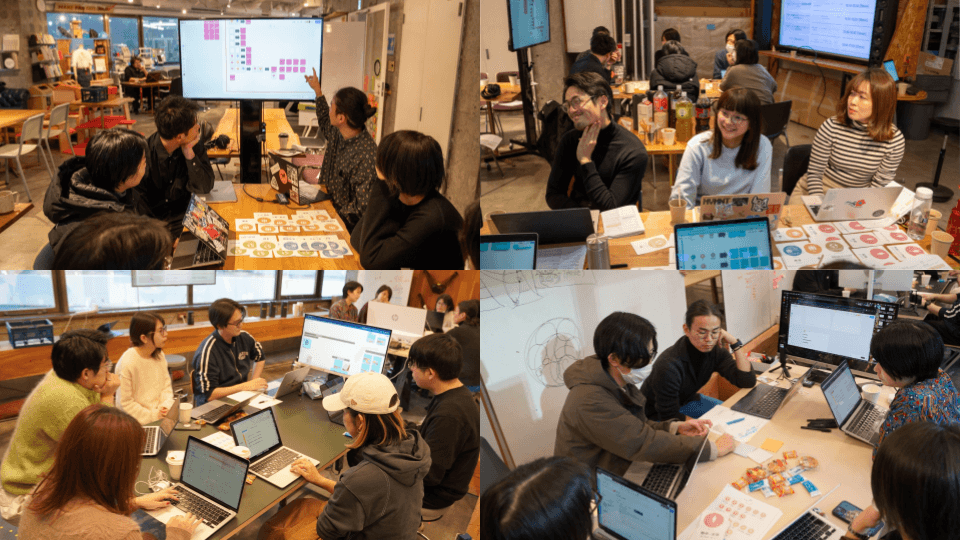

実際にワークショップでは、クリエイティブディレクターをはじめとして、プロデューサー、マーケティング、ライター・編集者、エンジニアなど、バックグラウンドや社歴も異なる幅広い職種・役職のメンバーが集まりました。

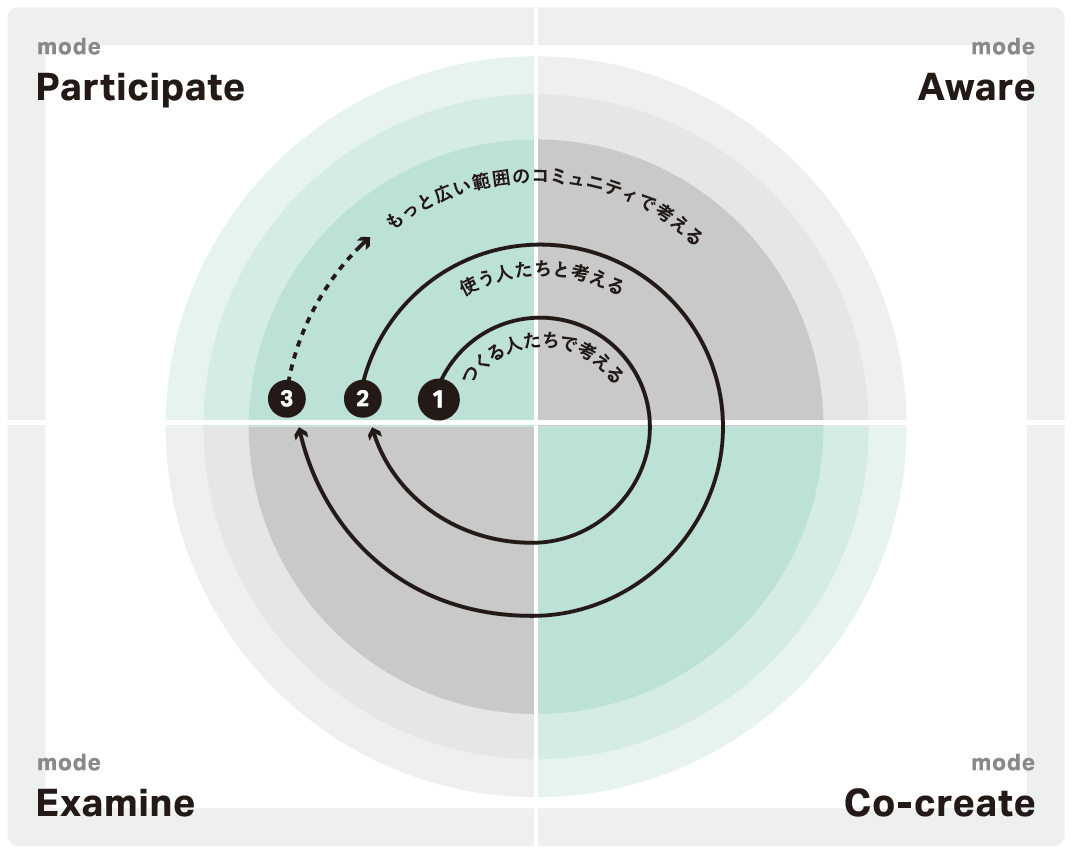

今回のワークショップでは、Well-beingを感じる施策・サービス創出の実現までを視野に入れ、参加者の多様な価値観(主観的な豊かさ)を考慮し、それらを最終的に施策・サービスにまで反映できるデザインプロセスとしてNTTが開発した「PACEマップ」を用いました。

※ PACEマップとは…… プロジェクトの共創プロセスを支援するファシリテーションツールであり、Participate(参加)、Aware(認識)、Co-create(共創)、Examine(検証)の4つの モードを持ちます。ファシリテータは、プロジェクトの進行状況に応じてモードを切り替えながら、「つくる人」と「使う人」が共にサービスを共創することを促します。プロジェクトが進むにつれ、共創に参加する人が増え、知識やノウハウが蓄積されます。PACEマップはこのプロセスを可視化し、進行状況を把握しながら進めることができます。

「PACEマップ」における4つのモードは検討を一巡すれば終わりではなく、何度も行き来しながら発展していくように設計されています。何度も、循環的に検討していく過程を通して、新たな人間関係や活用可能なリソースに対する発想が増え、最終的にはSocial Well-beingを育む基盤となるプラットフォームの形成に向けたけ検討が可能になる構成になっています。

このPACEマップを活用したワークショップも先述の通り1年単位の期間を要する実践事例がほとんどでしたが、今回は試験的に3日間という短期間のワークショップを設計・実施しました。その結果として、参加者個々人が仕事において大切にしている価値観を起点にしたアイデアや意見を出すことができ、最終的なサービス案の創出が行われました。

ワークショップの実施後は参加者アンケートやファシリテータからのヒアリングを通じて、短期間の実施で明らかになったPACEマップ活用における課題点や、さらなる改善案をまとめたレポーティングを行い、さらなる利便性の向上や、外部活用における発展性をともに検討しました。

Output

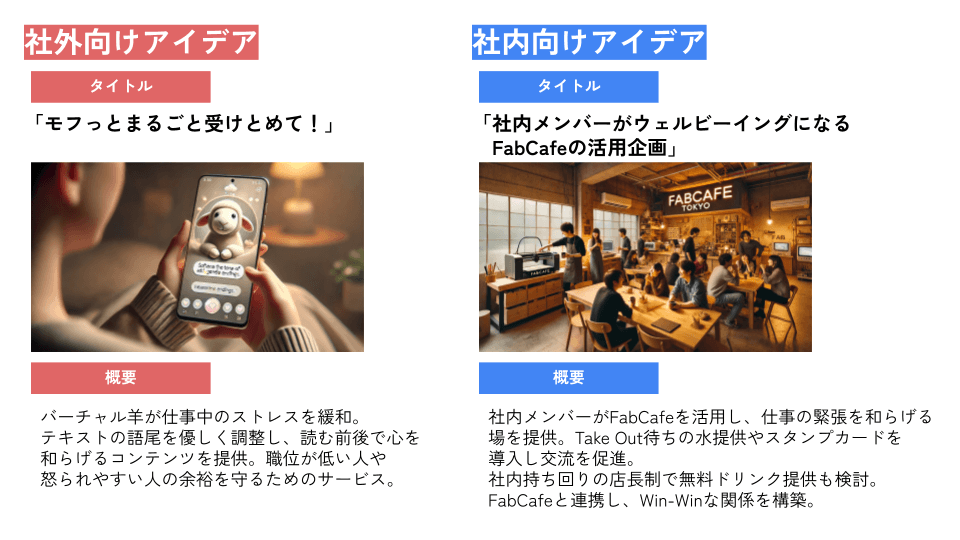

3日間のワークショップを経て、それぞれのチームから社内外で役立つ2つのアイデアが創出されました。

社外向けのアイデア創出を行ったチームでは、主にコミュニケーションに関わる課題に焦点が当てられており、コミュニケーションにおけるストレス軽減など、課題解決を目指した議論が活発に行われました。

社内のメンバーに向けたアイデアを考えたチームにおいても、社内のコミュニケーション課題に関する話題が挙げられ、参加メンバーそれぞれのウェルビーイング価値観に関する議論が盛り上がりました。

参加者からは「自分自身の仕事観や大事にしていることなど、あまり振り返って言語化することがなく、価値観起点でアイデアを考えるのは印象的であった」「今回取り扱ったデザインプロセスは今までで初めての体験であった」といった感想が集められ、ワークショップでの体験だけでなく、自分自身や同じ社内メンバーの価値観や個人の特性を考え、相互理解することで、より一層メンバー間の交流を深める機会にもなりました。

MEMBER

株式会社ロフトワーク, MTRL ディレクター

川口 和真

兵庫県出身。立命館大学大学院経営学研究科修了。大学院では、意味のイノベーションにおけるデザイン思考を中心にデザインマネジメントを学ぶ。主に組織へのデザイン思考導入のための定量的評価をテーマに研究を行っていた。また、在学中に社会人向けのデザイン思考ワークショップのファシリテーター、デザインリサーチを用いた企業への新規サービス提案、インクルーシブデザインに関するリサーチなども経験。学問だけではなく、実務におけるリアルなデザイン思考やデザイン経営に携わってみたいと思い、ロフトワークに入社。夜の散歩が好き。

株式会社ロフトワーク, MTRL リードディレクター

松本 遼

京都造形芸術大学芸術学部情報デザイン学科卒。在学中からデザイナーとして活動し、2007年にはUNIQLO CREATIVE AWARD 佐藤可士和賞を受賞。卒業後デザイン事務所勤務を経てフリーランスとなり、京都福寿園の広告制作や、10万筆の署名を集めたLet’s Dance署名推進委員会の広報戦略に参画する。

2017年ロフトワーク入社。意匠としてのデザインだけでなく、プロジェクトの上流からより深くクリエイティブプロジェクトに関わることを目指す。

MTRL エンジニア

土屋 慧太郎

高専で電子工学を学び、大学院ではヒューマンコンピュータインタラクション・ウェアラブルコンピューティングを研究。現在は、ハードウェアを用いた研究プロジェクトや展示制作やWebでディレクションなど、ラピッドプロトタイピングのスキルを活かし多岐にわたる場面で活動。「身体性」を軸に「思考」と「試作」を行き来するスタイルで、日々ものづくりの楽しさを探求している。