- Project Report

新たなブランドの“軸”を据え、組織変革へ 慶應義塾大学KMD 研究科リニューアルプロジェクト

Outline

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科(以下、KMD)は、未来を切り拓く「メディアデザイン」の実践と、分野や国境を超えて活躍する「メディア・イノベーター」の育成をミッションとする教育・研究機関です。2008年の設立以来、デザイン(D)、テクノロジー(T)、マネジメント(M)、ポリシー(P)を融合した独自のカリキュラムポリシー「DTMP」を掲げ、社会に新たな価値を創造する次世代グローバルリーダーを育成しています。

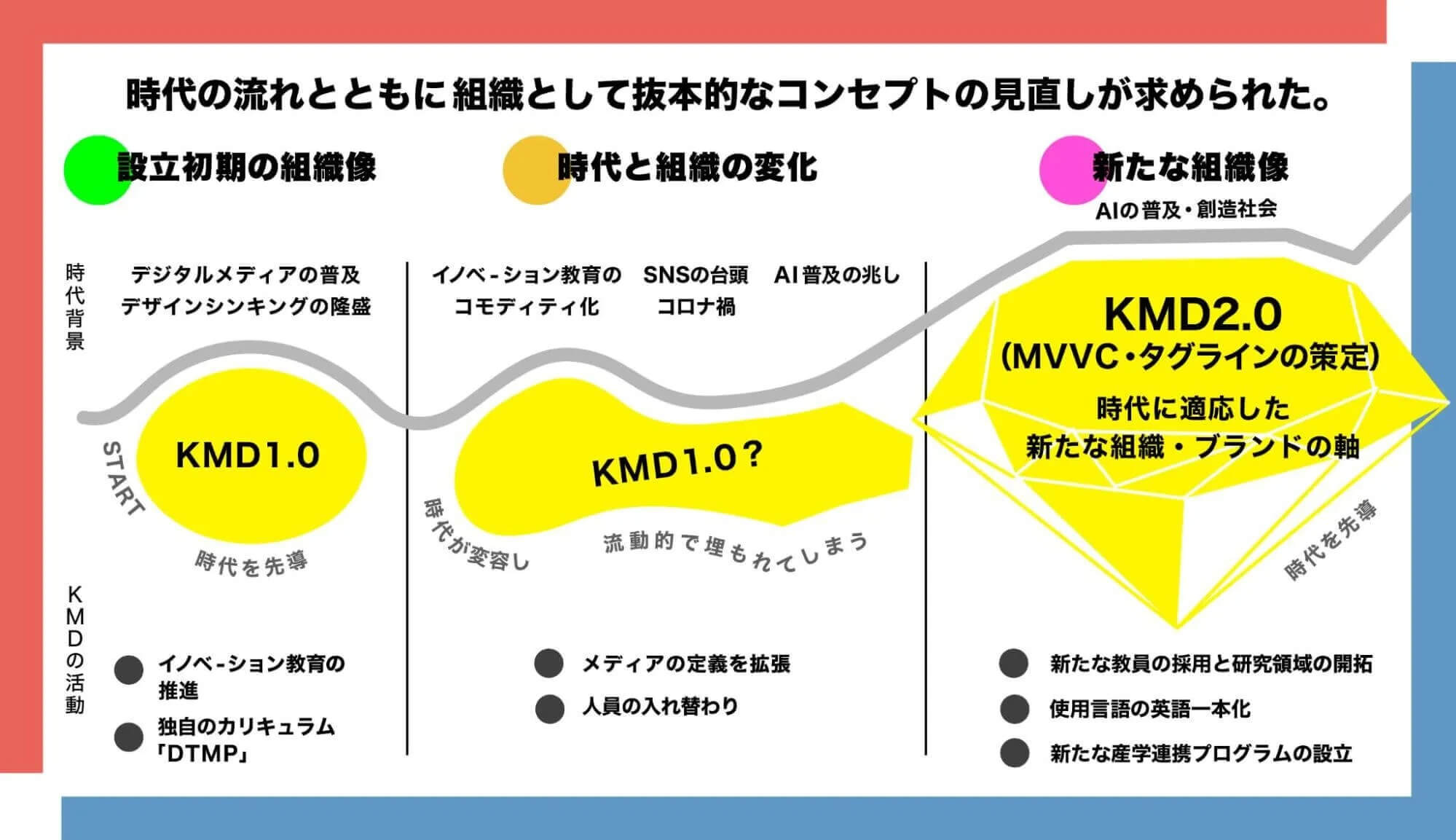

設立から15年以上が経過したKMDでは、イノベーション教育の普及や社会におけるメディア概念の多様化が進む中で、時代の先端をゆく「KMDらしさ」の再定義が求められていました。加えて、教員の世代交代が控えるなど、組織内部でも変革のタイミングを迎えていました。

このような背景と課題に対し、KMDはロフトワークの戦略的伴走のもと、2026年4月に迎える組織変革に合わせ、大規模なリニューアルプロジェクトを実施しました。本プロジェクトでは、これからのKMDの組織とブランドの軸となるMVVC(MISSION、VISION、VALUE、CREDO)とタグラインの策定、そして研究科の変革を対外的に発信する特設サイトの制作(Phase1)を実施。その後、全体のWebサイトリニューアル(Phase2)へと展開しました。本記事では、このプロジェクトのPhase1に焦点を当て、その概要をご紹介します。

Challenge

MVVCを新たな軸とした、ブランド価値の再定義

本プロジェクトの大きな特徴は、「外部(アウター)/内部(インナー)」の両視点を踏まえた本質的なリブランディングを実現すべく、MVVCとタグラインの策定を通じて組織としての新たなコンセプトを明確化した点にあります。

KMDは、社会におけるデザインの浸透やメディア概念の多様化、イノベーション教育のコモディティ化、さらにはパンデミックやAIの台頭といった外部環境の劇的な変化に直面していました。同時に、教員の世代交代など、組織内部でも変革のタイミングを迎えていたことから、設立当初のアイデンティティを尊重しつつも、時代の変化に適応した新たなブランド軸や、対外的なメッセージを確立することが求められていました。

こうした状況に対し、本プロジェクトでは、対内的な活動の軸となるMVVCと、対外発信の軸となるタグライン「Desgin by Action」という、二つの重要なブランド軸を策定しました。

KMDは、2026年4月に大きな変革のタイミングを迎え、授業や入試における英語一本化や、新しい専任教員による研究領域の拡大、新たな産学連携プログラムの始動などが執り行われます。今回の研究科リニューアルは、こうした組織変革を含めた新たなブランドづくりを意味します。MVVCは、教育モデル、求める学生像、研究領域、さらには教員採用といった運営にまつわる多様な要素に対し、明確な指針を提供しうるもの。単なる表層的なブランディングに留まらず、「KMD 2.0」としての新たな組織の方向性を確固たるものとすることを目指しました。

Process

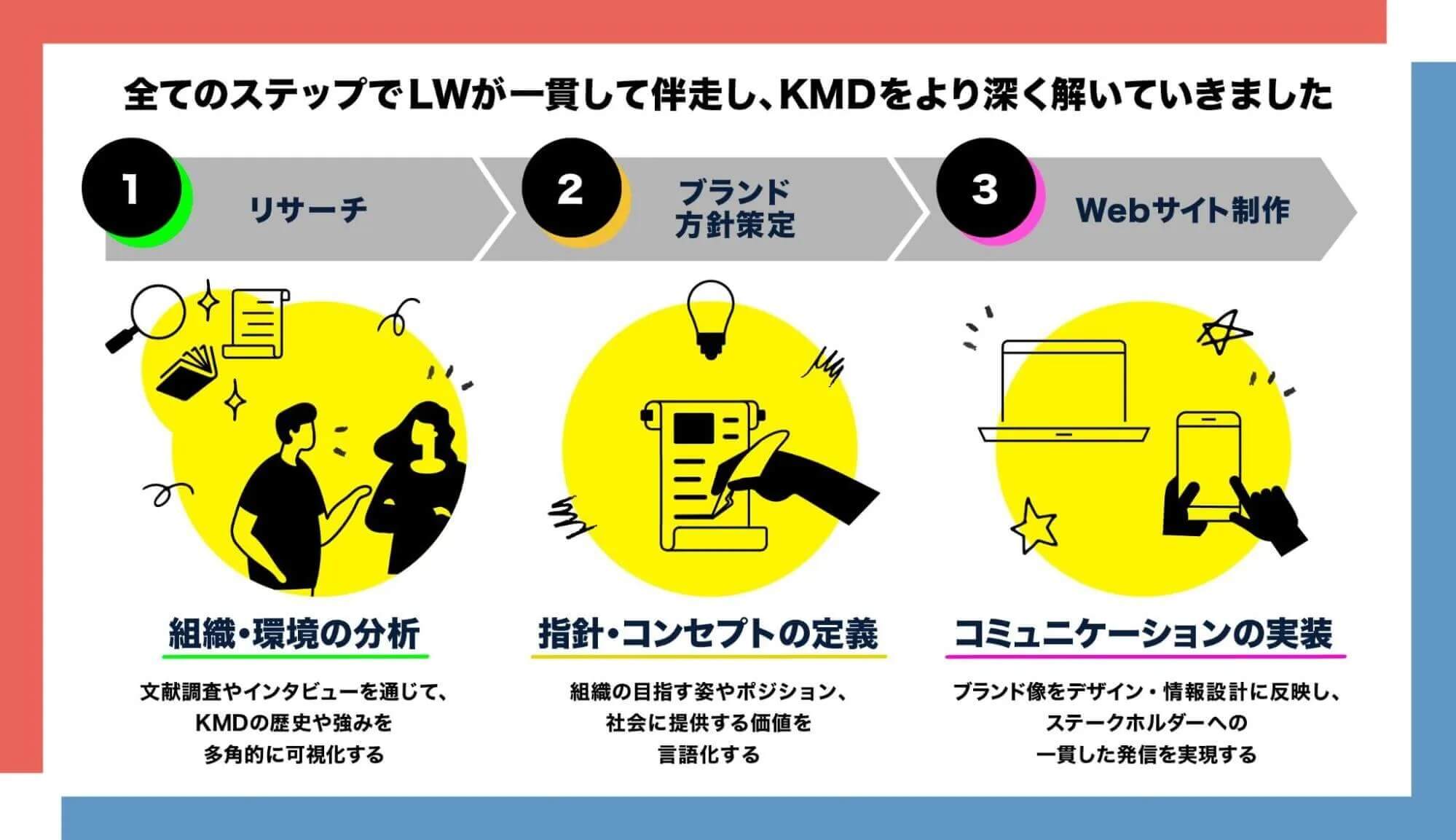

KMDのリブランディングプロジェクトは、「研究科リニューアル(Phase1)」と「Webサイトリニューアル(Phase2)」の2つのフェーズに分かれ、ロフトワークはこれらの工程を一気通貫で支援しました。

上流から伴走することで、KMDが目指す根本的な方向性、すなわち「研究科自体をどう変えていくか」という指針づくりと、具体的なブランド戦略や施策を直接的に連動させることが可能となります。これにより、Webサイトを含む多様なコミュニケーションチャネルにおいて、新たなブランドを一貫して発信するための強固な土台を築き上げました。

特に研究科リニューアル(Phase1)では、具体的に以下のプロセスで進行していきました。

- プロジェクト企画設計

プロジェクトを確実に進行し、目的を達成するための基本情報を整理するフェーズ。プロジェクトマネジメント計画書の作成、コンセプト初期仮説の策定、ロードマップ整理などを実施しました。 - デスクトップリサーチ

「メディアデザイン」を巡る概観や、KMDの発信軸の時代に応じた変遷を探るため、歴代の研究科パンフレットの調査と分析を実施しました。 - インタビューリサーチ

教員、OB/OG、外部識者へのインタビュー・アンケート実施、関連施設への訪問を通じて、KMDのアイデンティティ、現状の課題、目指すべき方向性を多角的な視点から収集・整理しました。 - 方針策定

リサーチ結果の情報を統合し、新たな組織の軸となるコンセプトとMVVCを策定。さらにコミュニケーション方針をまとめた「リニューアル方針策定書」を作成しました。 - ディザーサイト制作

新たな方針に基づき、2026年に迎える組織変革を、在学生や受験検討者をはじめ、多様なステークホルダーに先行して伝えるアウトプットを制作しました。情報設計、ワイヤーフレーム(WF)作成からデザイン、コーディングまでを支援しました。

Output

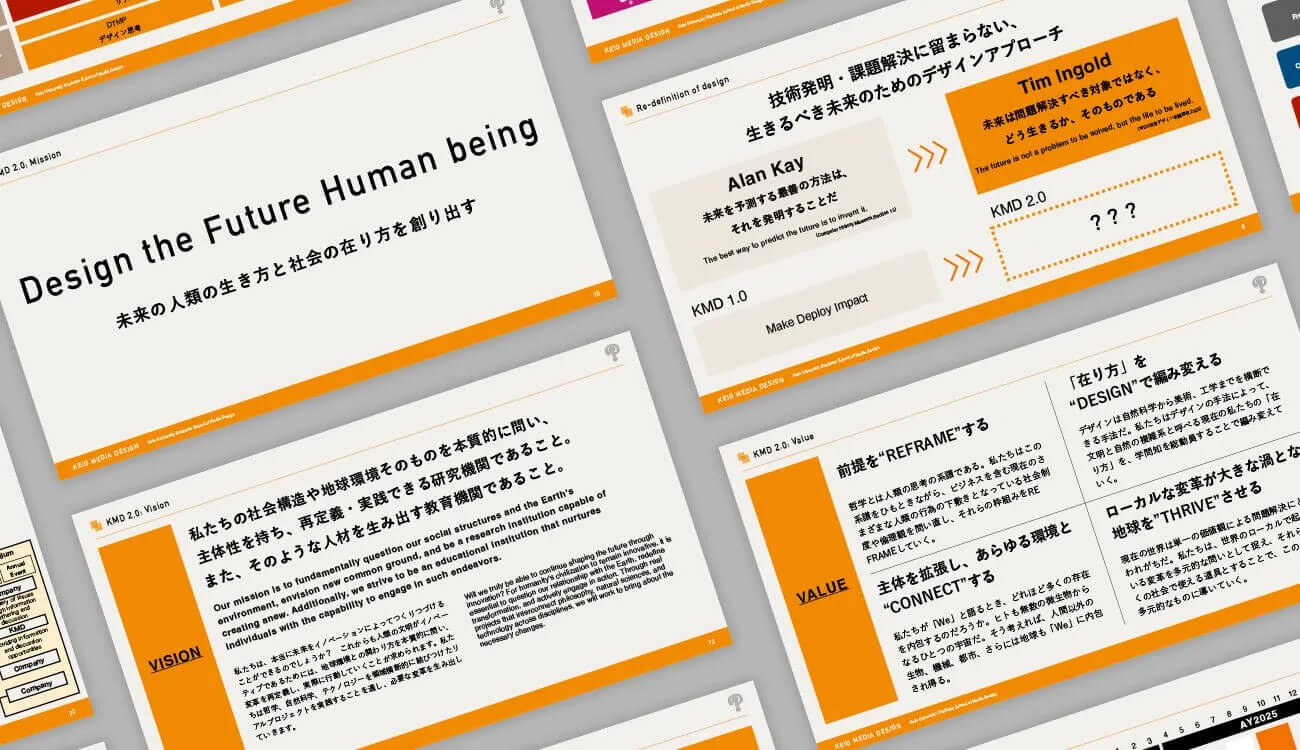

MVVCの策定とドキュメンテーション

KMDリブランディングプロジェクトの中核となるアウトプットとして、再定義されたMISSION、VISION、VALUE、CREDO(MVVC)があります。これは、KMDの組織としての揺るぎない軸を再構築し、今後の教育プログラムや研究活動の指針となるものです。また、新たなブランド像を対外的に発信していくためのコミュニケーション戦略の方針も整理し、これらを「研究科リニューアル方針策定書」としてまとめました。

ティザーサイト

2026年に迎える「KMD2.0」への組織変革を在学生、受験検討者、周辺のステークホルダーに伝えるためのティザーサイトを制作しました。

Approach

多角的な視点で捉えるリサーチで、「本質的な課題」を見極める

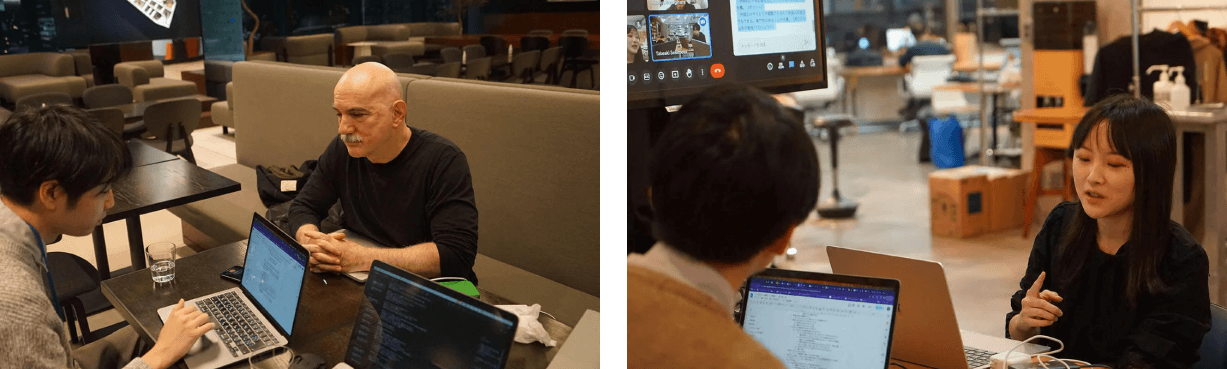

本プロジェクトにおけるリサーチは、KMDのもつ専門性の高さや研究・活動領域の多様さという特性上、その本質や未来の兆しをどこから探るかという点で大きなハードルが伴いました。 ゆえに、単なる情報収集に留まらず、KMDが直面する課題の根源を深く見極めることが不可欠でした。

プロジェクトでは、デスクトップリサーチに加え、過去数年分の研究科パンフレットの徹底的な分析を実施。さらに、教員、卒業生、そして外部有識者への多岐にわたるインタビューを通じて、多角的な視点から「メディアデザイン」を巡る社会的な潮流、KMDの組織としての現状の課題、そして目指すべき方向性、必要な要素などを対話を重ねながら明らかにしていきました。

これにより、組織に関わる多様な関係者の視点を取り入れることで、KMDの複雑なアイデンティティや、その未来像に対して、偏りや違和感のない方針策定につながる土台を築くことに貢献しました。

KMDの教員や卒業生へのインタビューを実施。幅広い意見を収集し、KMDの現在地を明らかにしていった。

組織変革を集約する言葉を「つくりながら構想する」

タグラインの策定においては、KMDの変革推進を束ねるコンセプトを言語化するために、Webサイトという最終アウトプットの設計と並行しながら具体化していく、「つくりながら構想する」アプローチで進めました。

KMDは「リアルプロジェクト」を活動の核とし、実践を通じて価値を創出する機関です。ゆえに、このアプローチはKMD自身のイノベーション機関としての特性とも合致し、共創としての相乗効果を生みました。

プロジェクト全体を通して、繰り返し議論を行いながら、MVVCやタグラインの策定を進めていった。

まず具体的な形にし、フィードバックを受け、議論を深める。このプロセスを何度も繰り返す中で策定されたのが、KMDの目指す姿と変革のあり様を集約するタグライン「Design by Action」です。今回の研究科リニューアルは、2026年に迎えるKMDの大規模な組織変革を含む新たなブランドづくりであり、このタグラインはその本質を捉えた概念となりました。

ブランド価値の再定義は、単に美しく機能的なWebサイトを制作するだけにとどまりません。このプロセスを通じて、新たなKMDブランドの「意味合い」を具現化し、組織内外に深く浸透させることを目指しました。

Credit

プロジェクト基本情報

- クライアント:慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科

- プロジェクト期間:2023年11月〜2024年9月(リニューアル方針策定〜ティザーサイト制作)

- 支援スコープ:プロジェクトマネジメント計画書、初期仮説・ロードマップ整理、デスクトップリサーチ、インタビューリサーチ、情報統合、リニューアル方針策定、タグラインの策定、ティザーサイト制作

体制

- ロフトワーク

- プロジェクトマネジメント:関本 武晃

- クリエイティブディレクション:松本 遼, 長島 絵未, 村元 壮, 牧野 愛花

- テクニカルディレクション:村田 真純

- プロデュース:小原 和也 , 金 徳済

- フェロー:井口 尊仁, 佐藤 真生

- 制作パートナー

- ライティング:森 旭彦(mojimoji合同会社)

- WEBデザイン・コーディング:高橋 貢 (canata Inc.)

- ロゴモーション・ムービー:濱本 富士子(Beach Inc.)

*所属および肩書きはプロジェクト実施当時のものです。

Member

株式会社ロフトワーク, MTRL クリエイティブディレクター

関本 武晃

早稲田大学文化構想学部 文芸・ジャーナリズム論系修了。卒業後、映像制作会社にてアシスタントディレクターとしてTV番組や配信番組の制作に従事。2021年11月にロフトワークへ入社。

MTRLのクリエイティブディレクターとして、これまで企業の研究開発や新規事業創出の支援、学術機関の活動・発信支援、アイデアソンの設計・ファシリテーションなどのプロジェクトを担当。

趣味で小説をはじめとした様々な文芸表象についての創作・批評活動を行っている。

株式会社ロフトワーク, MTRL リードディレクター

松本 遼

京都造形芸術大学芸術学部情報デザイン学科卒。在学中からデザイナーとして活動し、2007年にはUNIQLO CREATIVE AWARD 佐藤可士和賞を受賞。卒業後デザイン事務所勤務を経てフリーランスとなり、京都福寿園の広告制作や、10万筆の署名を集めたLet’s Dance署名推進委員会の広報戦略に参画する。

2017年ロフトワーク入社。意匠としてのデザインだけでなく、プロジェクトの上流からより深くクリエイティブプロジェクトに関わることを目指す。

株式会社ロフトワーク, バイスMTRLマネージャー

長島 絵未

武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科卒。広告制作会社にてディレクターとしてイベントやデジタルコンテンツの制作を担当。ロフトワーク入社後はWebや映像などのデジタルコミュニケーションから空間デザイン、組織改革プロジェクトなど、多岐にわたるプロジェクトを担当。MTRLに所属後は、化学メーカーや素材メーカーをクライアントとしたプロジェクトを推進。サーキュラーエコノミーとサステナブル素材に関わる仕組みのデザインと実践を行なっている。

https://loftwork.com/jp/people/emi_nagashima

株式会社ロフトワーク, MTRL クリエイティブディレクター

村元 壮

東京外国語大学国際社会学部卒業。大学卒業後は材料供給の立場から空間づくりに携わりたいと考え、木材商社に入社。国内での卸売営業と海外からの仕入れ業務に従事し、木材流通における商流や木材業界の大枠を捉える。その後より現場に近い立場で木材に関わりたいと考え、東京の調布に本社/自社工場を構える株式会社ティンバークルーに入社。木材加工品の営業を行い、フローリングを中心に、国内の物販店や飲食店などの設計を行うインテリアデザイナーへのスペックイン提案を行う。木材に限らず、様々な素材の可能性を、定量・定性の両面から捉えたいと考え、ロフトワーク/MTRLに入社。

株式会社ロフトワーク, テクニカルグループ テクニカルディレクター

村田 真純

金沢大学法学部卒業後、趣味が高じてPC周辺機器メーカーに就職。技術サポートを経て、自社サイトの制作・アクセス解析などの運用、システム保守まで幅広い業務に携わる。2013年にロフトワーク入社。サイト運用の経験を生かして、技術的な面から各種案件をサポートすべく奮闘中。フィギュアスケート観戦とインドカレー作りをこよなく愛するインドア派。

株式会社ロフトワーク, MTRL事業責任者 / 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科特任講師

小原和也(弁慶)

2015年ロフトワークに入社。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了(デザイン)。素材/材料の新たな価値更新を目指したプラットフォーム「MTRL」の立上げメンバーとして運営に関わる。現在は事業責任者兼プロデューサーとして、素材/材料基軸の企業向け企画、プロジェクト、新規事業の創出に携わる。モットーは 「人生はミスマッチ」。編著に『ファッションは更新できるのか?会議 人と服と社会のプロセス・イノベーションを夢想する』(フィルムアート社,2015)がある。あだ名は弁慶。

株式会社ロフトワーク, MTRL プロデューサー

金 徳済

兵庫、大阪で在日コリアンとして育つ。London College of Fashion(ロンドン芸術大学)スポーツウェアデザイン専攻。卒業後は海外インターンを経て上京。ヨネックスとGUで商品企画、デザイン、開発を行う。海外、モノづくり、仕組みづくりに関心がある。個人、組織、社会の課題解決と価値創造に取り組みたいと思い、ロフトワークに入社。

株式会社ロフトワーク, MTRLプロデューサー / コピーライター / ラッパー

MAO

イノセント代表。早稲田大学卒業後、広告代理店でコピーライターとして勤務。2021年に独立し、広告や新規事業の企画、コンセプトワークを中心に活動。現在はロフトワークFUTURE TEAMで企画とライティングを担っている。また、裏ではラッパーとして世相を斬っている。

DOKI DOKI, INC. , ファウンダーCEO

井口 尊仁

1963年生まれ。立命館大学文学部哲学科卒。2009年に現実世界をAR空間化する「セカイカメラ」をローンチし、世界80カ国で300万ダウンロード突破する。サンフランシスコと京都に住みながら起業家として活動し、2019年から声で直接 人と人が繋がる LIVE AUDIO MEETUP アプリ「ダベル」を展開。2011年からSXSWに出展し、日本にSXSWを啓蒙する活動を続けている。そして SXSW 精神を日本に届ける 10841 コミュニティのファウンダーでもある。

https://dabel.app/