- Event Report

[Event Report]AIから欲しい回答を引き出すには?【新生活のデザインvol.2】で見つけた明日を楽にするヒント

「AIに文章を投げても、“欲しい回答”まで返ってこない」

「つきなみな回答ばかりで、なんだかしっくりこない」

AIから思い通り/それ以上に結果を引き出す秘訣は、その指示文章の設計にあります。

急速に進化し、私たちの日常にも浸透しつつある生成AI。その大きな可能性を感じながらも、このように感じている方は少なくないのではないでしょうか。実は、AIから期待通り、あるいはそれ以上の結果を引き出すための秘訣は、私たちユーザー側の「問いかけ方」、すなわち「指示文章」=「プロンプト」の設計にあるのです。

まさにそのプロンプト設計の極意を探るべく、4月5日(土)、AI専門家・佐藤傑氏(株式会社Uravation CEO) をゲストにお招きしたワークショップ 「明日が3倍楽になる!だれでもできるAI活用術【新生活のデザインvol.2】」 を開催いたしました。

本イベントは、 「AIの活用方法・プロンプトについて学ぶことで、明日からの日常をちょっと楽にする」 ことを目指し、最新の生成AI情報から、具体的なプロンプト作成のヒント、そして忙しい毎日を助けるAIの意外な活用法まで、明日からすぐに役立つ実践的な知識とスキルを共有する場となりました。このレポートでは、当日の熱気あふれる模様をお届けします。

企画・執筆・編集:古川紗衣

【新生活のデザイン】とは

「新生活のデザイン」は、MTRLの大学生コミュニケーターが企画し生まれたプロジェクトです。

「自分たちのやりたいことってなんだろう?」「どんな風に生きていきたいんだろう?」自分たちの行動の原点を深く掘っていく中で、私たちは「自分らしくいる」ということの大切さにたどり着きました。

進化していく街並みや変わりゆく技術、人との関わり方がアップデートされていく時代においては、「自分らしく」いるための新生活のデザインが必要です。

今回は、そんな新生活の切り口の一つとして「AI」をテーマにイベントを行いました。

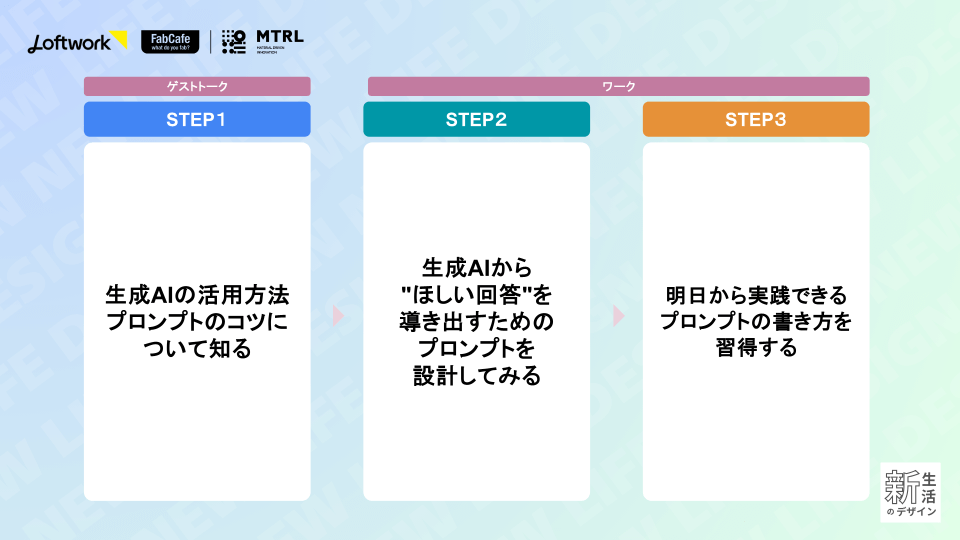

「AIの活用方法・プロンプトについて学ぶことで、明日からの日常をちょっと楽にする」ことを目的として企画された本ワークショップ。そこで当日私たちが参加者の皆さんと共に目指したゴールは、ズバリ 「明日から実践できるプロンプトの書き方を習得する」 こと。その達成のため、イベントは以下の3つのステップで構成されました。

STEP 1:知る …… まずはAIの活用例とプロンプトの基本を学ぶ

STEP 2:設計してみる …… 次に、実際に手を動かしプロンプトを作成・改善してみる

STEP 3:習得する …… そして、実践と振り返りを通してスキルとして定着させる

このレポートでは、このステップに沿って、当日の学びと発見の道のりを追体験していただければ幸いです。まずは、AI活用のヒントが満載だったゲストトークの様子からご紹介しましょう。

STEP 1 の内容、すなわちAI専門家・佐藤傑氏(株式会社Uravation CEO)によるゲストトークは、参加者の皆さんがまずAIを取り巻く現状と未来、そして効果的な活用法について 理解を深めることを目指しました。

【STEP 1】AI活用の現在地と未来 ~プロンプト設計の技術を学ぶ~

なぜ今、AIを学ぶのか? ~変化の波と新たなチャンス~

AIを効果的に使いこなす鍵 ~プロンプトエンジニアリングの技術を学ぶ~

では、進化する生成AIを具体的にどうすれば効果的に活用できるのでしょうか?その鍵として佐藤氏が挙げたのが「プロンプトエンジニアリング」の技術です。これは、AIにこちらの意図を正確に伝え、望むアウトプットを引き出すためのコミュニケーション技術であり、「入力(プロンプト)の質が出力の質を決める」という原則に基づいています。(ただし、AIがさらに進化すれば、こうした工夫が不要になる未来も遠くないかもしれない、という未来予測もまた、示唆に富むものでした。)

講演では、効果的なプロンプトを作成するための4つのポイントが、具体的な例と共に解説されました。

- 明確かつ具体的に指示する: 目的、対象読者、文字数などを曖昧にせず具体的に伝える重要性。

- 背景情報(コンテキスト)を与える: AIに役割(例:「〇〇業界の専門家として」)を与えたり、状況を説明したりすることで回答精度を高める方法。

- 段階的に指示する: 複雑な依頼は分解し、ステップを踏んで指示を出す方が効果的な場合があること。

- 出力の形式や制約を明確にする: 箇条書き、特定の口調、触れてほしくない内容などを指定するテクニック。

これらの具体的なポイントを 学ぶことで、参加者はAIとの「対話」をどのように設計すれば、より良い結果を得られるかの 道筋が見えてきた のではないでしょうか。

STEP 1の学びを手に、次のステップへ

ここまで、STEP 1 のパートとして、佐藤氏の講演からAIを取り巻く現状、未来、そして私たちがAIと効果的に付き合っていくための具体的な活用技術のポイントをご紹介しました。単にAIの概要を 知る だけでなく、私たちがどのように向き合い、活用していくべきかの指針を得られた、貴重な 学び の時間でした。

そして次のステップ、STEP 2「設計してみる」 へと進みます!講演で得た学びを、参加者の皆さんはどのように実践に移していったのでしょうか? 熱気あふれるワークショップの様子は、次のセクションで詳しくレポートします。

【STEP 2:設計してみる】実践!AIとの対話でスキルを磨くワーク

ゲストの佐藤氏から得た知見を胸に、会場は次なるステージ、STEP 2「設計してみる」 へと移行します。知識をインプットするだけでなく、実際に手を動かし、試行錯誤する中でこそ、スキルは真に自分のものとなります。後半は、まさにその実践を通じてAIとの「対話力」を磨き上げる、インタラクティブなワークショップの時間です。会場には、学んだことをすぐに試したいという参加者の皆さんのポジティブなエネルギーが満ちていました。

ワーク:プロンプト改善チャレンジ

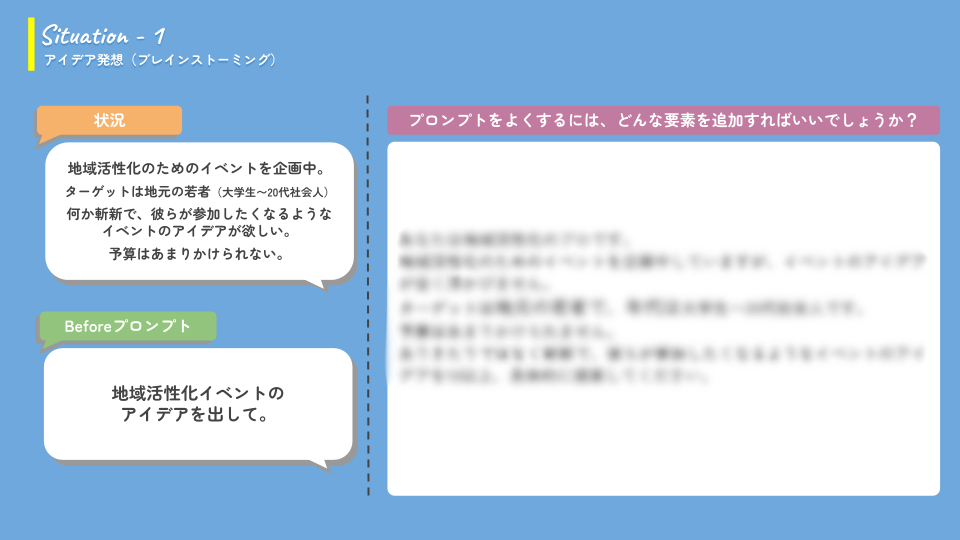

まず取り組んだのは 「ワーク:プロンプト改善チャレンジ」。これは、AIからより的確で有用な回答を引き出すための「問いの設計力」を体感的に学ぶエクササイズです。

実際に参加者が記入したワークシート(1)

会場では、まず参加者が各自、お題(「地域活性化イベントのアイデア出し」「営業リサーチ」など)に対して用意された、少し情報不足なプロンプト(Before)をAIに入力してみるところから始まりました。返ってきた回答を見て、「うーん、これだとちょっと使いにくいな…」と感じ、プロンプトの重要性を実感した方も多かったようです。

そこから、「プロンプトをよくするには、どんな要素を追加すればいいか?」をヒントに、改善点を考えます。ゲストトークで学んだポイントを参考に、目的の明確化、背景情報の追加、制約条件の設定など、各自が必要だと考える要素を洗い出していきました。じっくりと言葉を練る方、まずは思いつくままに書き出してみる方など、アプローチは人それぞれです。

そして、洗い出した改善点を盛り込んで、自分なりのAfterプロンプトを設計し、再びAIに送信。Beforeプロンプトの結果と比較して、その変化を確認します。プロンプトの工夫次第でAIの応答が大きく変わることを実感し、会場では納得の声や、時には驚きの声も上がっていました。この試行錯誤のプロセス自体を楽しんでいる方が多かったのが印象的です。

その後は、グループ内で互いの結果や気づきを共有し始めます。「私はこう改善したら、こんな答えが返ってきたよ」「なるほど、その視点はなかった!」など、他の人のプロンプトやAIの回答を見ることで新たな発見があったり、自分のプロンプトをさらに良くするためのヒントを得たりしていました。

参加者はそれぞれのペースで、Beforeプロンプトの試行、改善点の検討、Afterプロンプトの設計・実行、そしてグループでの共有といったプロセスを自由に進めていました。

その過程で生まれた疑問や、さらに改善したい点については、ゲストの佐藤氏から直接アドバイスをもらえる場面もあり、参加者の皆さんは専門家の視点からのフィードバックに熱心に耳を傾け、さらに理解を深めていました。

このワークを通して、参加者はプロンプト設計の基本的な考え方と、その効果を、それぞれのペースで実践的に掴んでいったようです。

応用編:自分だけの「マイ・プロンプト」を設計する

プロンプト改善のコツをある程度掴んだところで、次はいよいよ応用編です。「応用編:マイ・プロンプト作成」 では、参加者一人ひとりが自身のリアルな課題や状況を持ち寄り、それを解決するためのオリジナルのプロンプト設計に挑戦しました。今度は、既存のプロンプトを改善するのではなく、ゼロからAIへの「最適な問い」を創り出すプロセス。まさに、AIを自分仕様にカスタマイズしていくステップであり、参加者の皆さんの創造性が試される場面でもあります。

参加者の皆さんが持ち寄ったテーマは実に様々で、AI活用の可能性の広がりを改めて感じさせるものばかりでした。例えば…

「自社製品やサービスの価値をターゲット顧客に効果的に伝えるための、プロモーション戦略や具体的な資料構成について相談したい」

「複雑なプロジェクトや業務をスムーズに進めるために、関連するタスクの洗い出しや優先順位付け、進捗管理の方法についてアドバイスが欲しい」

「英語学習を再開したい。まずは効果的な1ヶ月分の学習スケジュールを提案してほしい」

「一週間分の夕飯の献立を考えてほしい」

もちろん、ここでもグループでの共有が活発に行われました。「〇〇についてプロンプトを作ってみたんだけど、もっと良い聞き方はないかな?」「そのアイデア面白いですね!私の業務にも応用できそう」など、互いの挑戦や工夫、そしてAIからの意外な回答などを共有し合うことで、新たな発想のヒントを得たり、行き詰まりを打開したりする場面が多く見られました。この相互作用こそが、集合知が生まれるワークショップの醍醐味と言えるでしょう。

そして、このワークでも、佐藤氏によるフィードバックタイムが設けられました。 佐藤氏から改善点やさらなる可能性について具体的なアドバイスが共有されます。他の参加者にとっても自身のプロンプト設計を見直す上で非常に参考になる、貴重な時間となりました。専門家の思考プロセスに触れることで、会場全体の学びがぐっと深まり、創造的な熱気に包まれていました。

【STEP 3:習得する】体験をスキルへ:振り返りの重要性

ワークを通して、参加者の皆さんは、AIから望む答えを引き出すためのプロンプト設計の技術を、知識としてだけでなく、リアルな体験を通して深く理解することができたのではないでしょうか。「知る」だけでなく「やってみる」ことで、腹落ち感が格段に増したはずです。

しかし、ここで得た貴重な体験や気づきを「やりっぱなし」にしてはもったいない。この後には、今日の学びを自身の言葉で整理し、明日からの具体的な行動へと繋げるための「振り返り」の時間が待っています。体験を、再現性のある確かなスキルとして定着させるための、最後の重要なステップです。

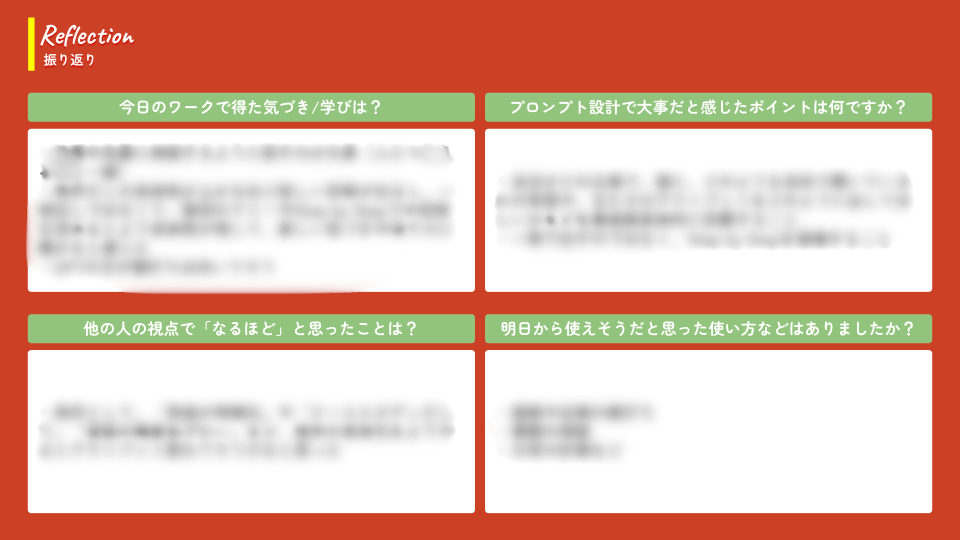

「今日、学んだことは?」「プロンプト設計で大事だと感じたことは?」「明日から使えそうなことは?」――これらの問いに向き合い、参加者の皆さんはグループ内で活発に意見を交わしました。

振り返りの中で、多くの参加者が口にしたのは、やはり 「問いの質が、AIの応答を変える」 という実感でした。

「いかに具体的かつ明確に指示を出すか。目的やターゲット、制約条件などをしっかり定義することが、AIの回答の質を大きく左右すると改めて認識した」

「AIに『役割』(ペルソナ)を与えるという発想が非常に効果的だった。専門家になりきってもらうだけで、回答の深みや視点が全く違うものになる」

「背景となる文脈を伝えたり、期待するアウトプットの形式(箇条書き、表形式など)を指定したりすることの大切さがよく分かった。まさに『入力の質が出力の質を決める』ですね」

といった声が多数聞かれ、ゲストトークで学んだプロンプト設計のポイントが、ワークショップでの実践を通して深く体得されたことがうかがえます。

「他の参加者の活用事例を聞けたのが、とても参考になった。自分では思いつかない使い方を知ることができた」と、参加者同士の学び合いから得られる価値を実感した声も印象的でした。

そして、「まずは佐藤さんも勧めていた音声入力を試して、AIとの対話に慣れていきたい」 「企画のアイデア出しや情報収集(リサーチ)、ブレストの壁打ち相手として、思考のパートナーになってもらいたい」など、具体的かつ実践的なアイデアも飛び出しました。

「明日から実践できるプロンプトの書き方」 を、多くの参加者が自分ごととして掴み取ることができたのではないでしょうか。

「AIって面白い!」「もっと使ってみたい!」――そんな前向きなエネルギーと共に、AIを日常のパートナーとして迎え入れる準備が整ったように見えました。

実際に参加者が記入したワークシート(2)

おわりに:AIとのより良い関係を築くために

ゲストによる講演、参加者同士での活発な意見交換、そして実践的なプロンプト作成体験。今回のワークショップ「明日が3倍楽になる!だれでもできるAI活用術【新生活のデザインvol.2】」では、AIに関する知識を 「知り」(STEP 1)、効果的な対話方法を 「設計し」(STEP 2)、そして明日から使えるスキルとして 「習得する」(STEP 3) という、一連の学習サイクルを経験することができました。

ワークショップでのグループディスカッションや、振り返りでの活発な意見交換を通して、参加者の皆さんが互いの視点やアイデアから刺激を受け、学びを深めていく様子が印象的でした。「他の参加者のプロンプトが非常に参考になった」「自分にはない発想を得ることができた」といった声が多く聞かれたことからも、共に学ぶことの価値を再認識させられます。変化の速いAIという分野だからこそ、こうしたコミュニティでの繋がりや知見の共有は、今後ますます重要になっていくのかもしれません。

AI技術は今後も発展を続け、私たちの社会や生活との関わり方も変化していくでしょう。大切なのは、今回得たプロンプト設計の基本的な考え方を基礎として、これからも関心を持ち続け、実際に試し、自分なりの活用法を見つけていくことです。今回のワークショップが、そのための着実な一歩となれば幸いです。

このレポートを読んでくださった皆様も、ぜひ身近なコミュニティでAIに関する情報交換をしたり、共に学んだりする機会を探してみてはいかがでしょうか。一人で試行錯誤する時間も大切ですが、他者との交流から得られる学びもまた、豊かなものとなるはずです。