- Column

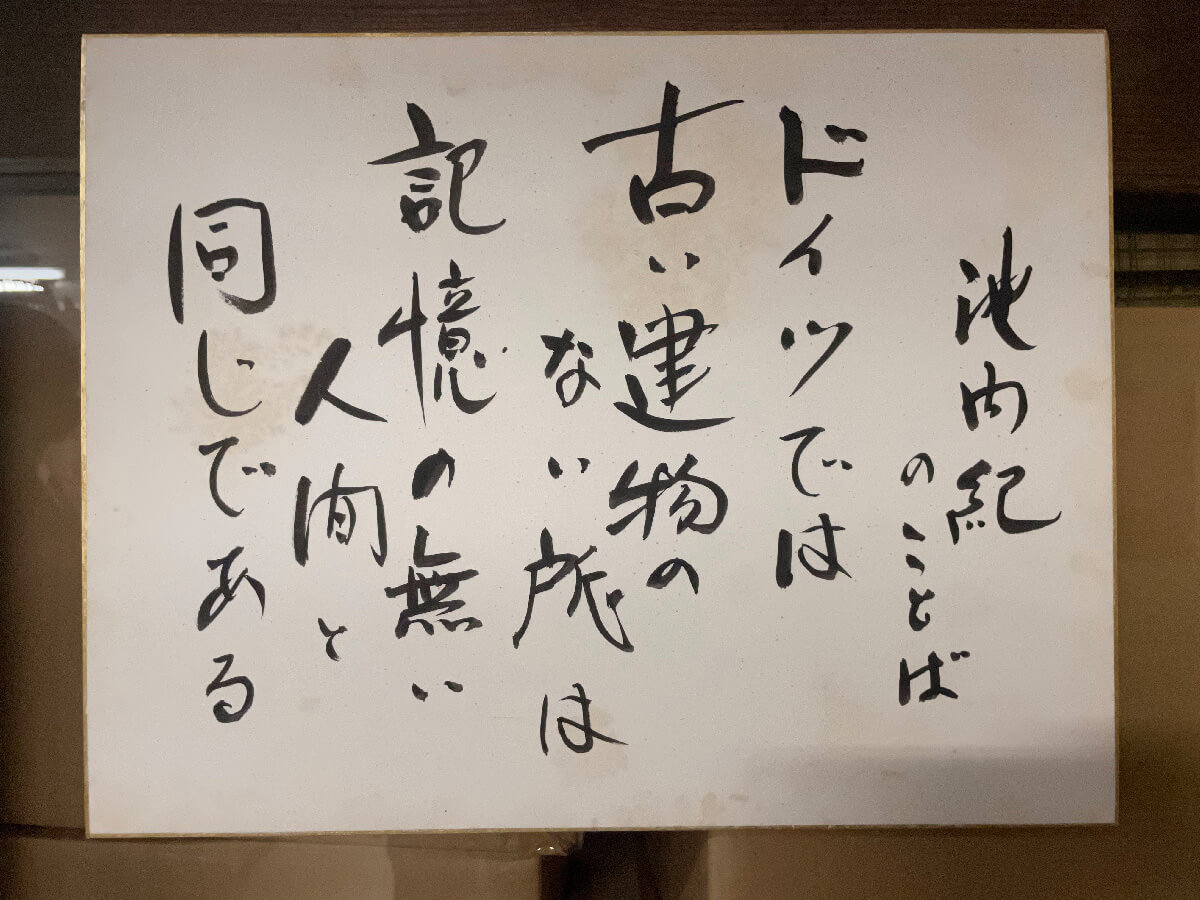

【郷事諮問録】4

【郷事諮問録】石と未完のリング – 秋田の旅 - 【後編 / 森と生き物】

今回、秋田に赴くに当たって数日をかけ、色々巡ってみようと画策はした。

とはいえ秋田県はたいへん広いので全土はさっぱり踏破できていない。

ロケット打ち上げの聖地、能代やナマハゲのいる男鹿などにも行ってみたかったが今回は時間がなくてパス。

なお、とても会ってみたかった秋田犬たちは空港でお目にかかることが出来た。

なんと「8」のつく日には秋田犬たちが午前便のお出迎えをしてくれるそうでたまたま偶然そのタイミングで大館空港に居なければ会えなかった。レアすぎる。

かわいい! ふわふわの子としゅっとした子がいる。

保存会があるそう。

秋田犬は、その後いったマタギの資料館にて、猟犬だった事を知ることが出来た。

熊を追い回してたのか。

そりゃあ強いわ。

人々の行き交い ー500年継続する朝市

五城目(ごじょうめ)に行ってみたのだが、歴史深い街で、なんと朝市が500年間継続しているらしい。

500年!? 戦国の世からずっと?

「昔ここでは○○が盛んに行われていた」的な話はよく聞くが、継続中という所はそんなに多くないのではないだろうか。

海路も陸路でも交接する交通の要衝だからだというが、凄いなあ。

市が立つ通りには操業1688年(元禄年間)という老舗の酒蔵、福禄寿酒造さんもある。市の日の賑わいはいかばかりか。

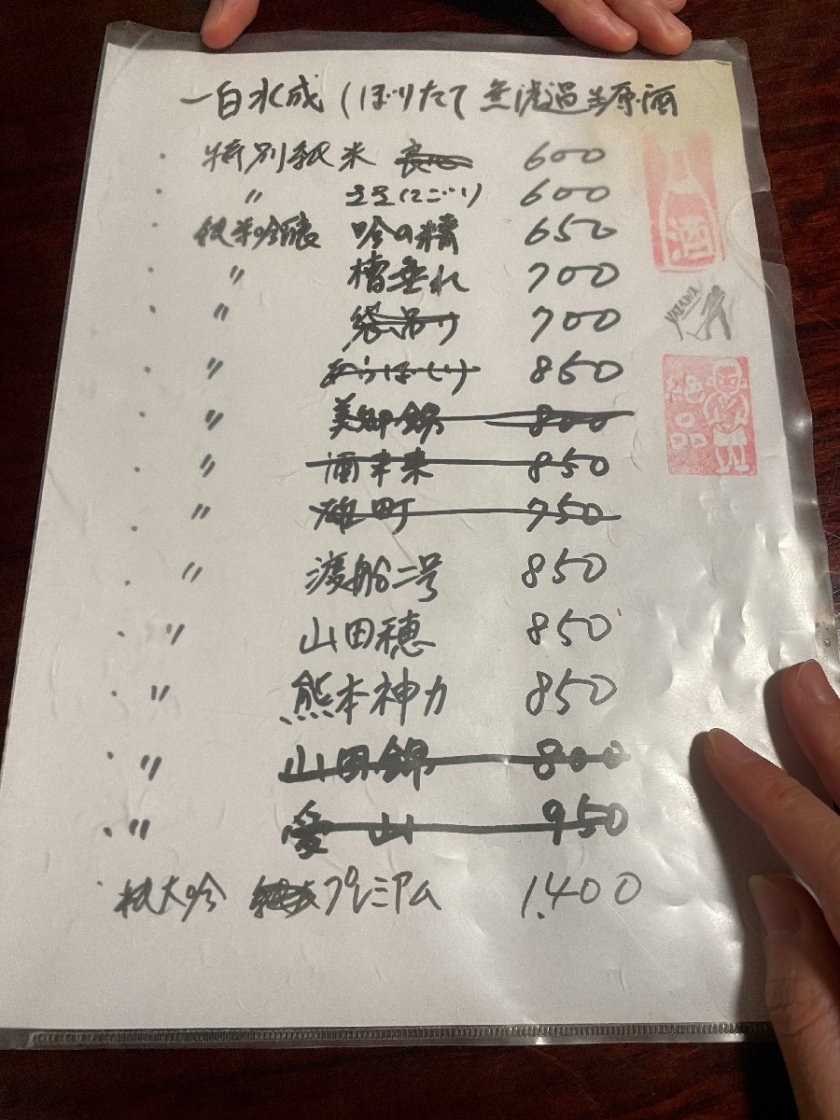

近所のお店ではなんとすべての酒米バージョンのお酒が飲めるとか。これは酒好きにはたまらないだろう。

残念ながら朝市そのものに参加は出来なかった。いつか行ってみたい。

- 朝市のかつての風景写真。資料館にて。現代でもたくさんの市が立つらしい。我々が行った時は閑静な町並みだったが、市が立つ日は一変するであろう事は想像に難くない。

- 朝市の通りの入り口にある福禄寿酒造。酒造見学も再開されたら是非行ってみたい。お酒やコーヒーを楽しめる建物も向かいに併設中

- 近所のお店では福禄寿酒造の「一白水成」が酒米ごと楽しめる。しかも仕込み水も飲める。何という贅沢。なお、食べ物も大変おいしかったです

秋田の森、秋田のきのこ

秋田県は秋田杉で名高い。

京都に住んでいると北山杉を見慣れているため、杉と言えば直径20センチ程度のイメージだが、別の土地に赴くと直径1m超えなんてものもあって、木のポテンシャルに度々はっとさせられる。

今回面白かったのは天然杉と植林杉の見分け方を教えてもらったこと。

森の状態でもわかるし、板材にしてもはっきりわかるらしい。

- バチゾリ(五城目資料館)。昔は山で作った炭を橇で山から下ろしていたらしい。山仕事のワイルドさに驚く。

- 「天然杉は樹形が違うからすぐわかるよ。丸いから」といわれてもピンとこなかったが、一目瞭然。写真左端のまだてっぺんがとがってる部分は人工林エリア。

- 秋田杉で素敵なお皿を展開している佐藤木材容器佐藤さん。木を伐る、育てる技術の話が興味深かった。他府県の山仕事のクオリティについてもお詳しい

- 佐藤さんに見せていただいた木の比較。上部が植樹、下部が天然。柾目の間隔が全く違う。すなわち木の密度が全く違うという。最近流通しているのはほぼ植樹されたもの。

- 天然秋田杉で名高い建築がある。十和田ホテル。80年程前、幻の1940年東京オリンピックに向けて建造された。校倉山小屋風、と表現されるこの外壁、すべて秋田杉の半丸太を敷き詰めている。

- 十和田ホテルの内装は圧巻の一言に尽きる。建築当時秋田・青森・岩手の三県から宮大工八十名を集めて技術を競わせたとのことで、部屋ごとに意匠が異なるが、それぞれの宮大工の渾身の仕事の証。全部屋見学したい。各国要人はもとより、皇室にまで愛されているという。戦後は進駐軍にいちど接収されたというが、壊されなくて本当に良かった…!

実りの行方。きのこの話

森の実りの多い秋田。

実はきのこも結構とれるそうで、菌床の処理に困っているのが現状だという。

「廃菌床 再利用」、で検索をかけると官民を問わず全国かなりの模索事例がヒットするくらい皆知恵を絞っている問題の一つ。

AIUのゼミでひとつ、廃菌床の再利用に向けて試行錯誤しているものをみせていただいた。

「発泡スチロールの代わりに緩衝材みたいな使い方を試してみてます。おがくずとか籾殻、藁とか混ぜてかためてみようとしてるんですけど、なかなか」

「ミキサー。ホットプレート…何か料理みたいね」

「そうなんですよねー。分解しないもの混ぜるの嫌なので結局経口可能なモノとか入れたりして焼いてるとパン作りみたいになってきて」

「ちょっとなんかニオイもおいしそう」

「あ、それイースト菌混ぜました。もうちょっと膨らませて密度を下げたくて」

「うーん、膨らみがまだたりないね」

廃棄するモノとはいえ、菌の寝床だった菌床にイースト菌という別の菌を混ぜてみるとは面白い。

とはいえ安心安全で身の回りにある分解可能なモノを使おうとすると、廃棄していないものを使うことになってしまい、コストが見合わなくなる。

なるほど。色々試行錯誤のしがいがありそう。

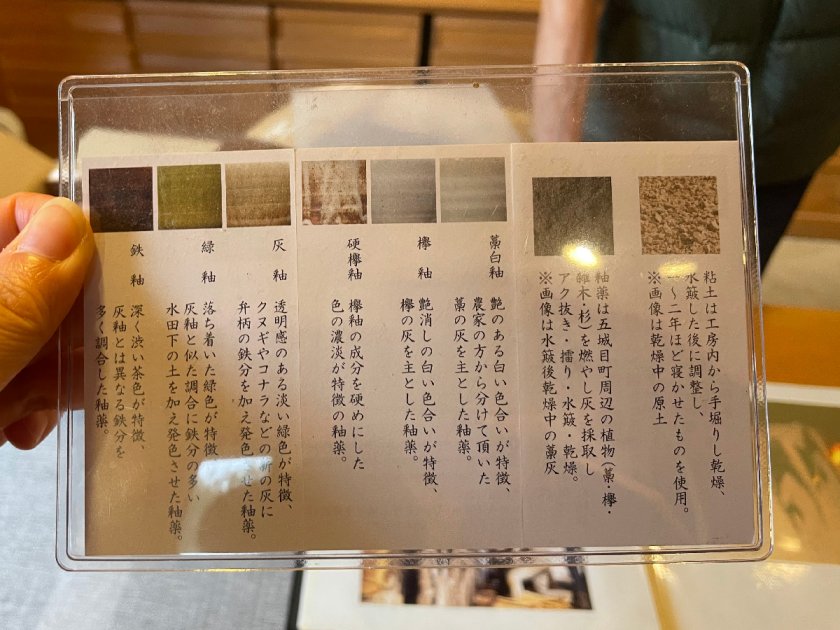

そういえば連れて行っていただいた三温窯さんでは登り窯の横の土を陶土とし、植物の灰を用いて釉薬となさっていて、まさに五城目の土地そのものの器になっていた。

そんなふうに菌床を用いた新規素材もその土地ならではのものが生まれてくるのだろう。今後が楽しみです。

- 廃菌床を再利用するための実験を見学に。なぜか緑の壁に緑の服。

- レンジにミキサー。ホットプレートもこのほかにあった。

- 菌床を固めてみた。ちょっと堅そう。ラスク風。

- 三温窯さん。この登り窯の横で撮られた土が陶土として用いられている

- 釉薬として用いられている灰。このあたりの植物を燃やして作られている

- 釉薬ごとの焼き上がりの色味のイメージ

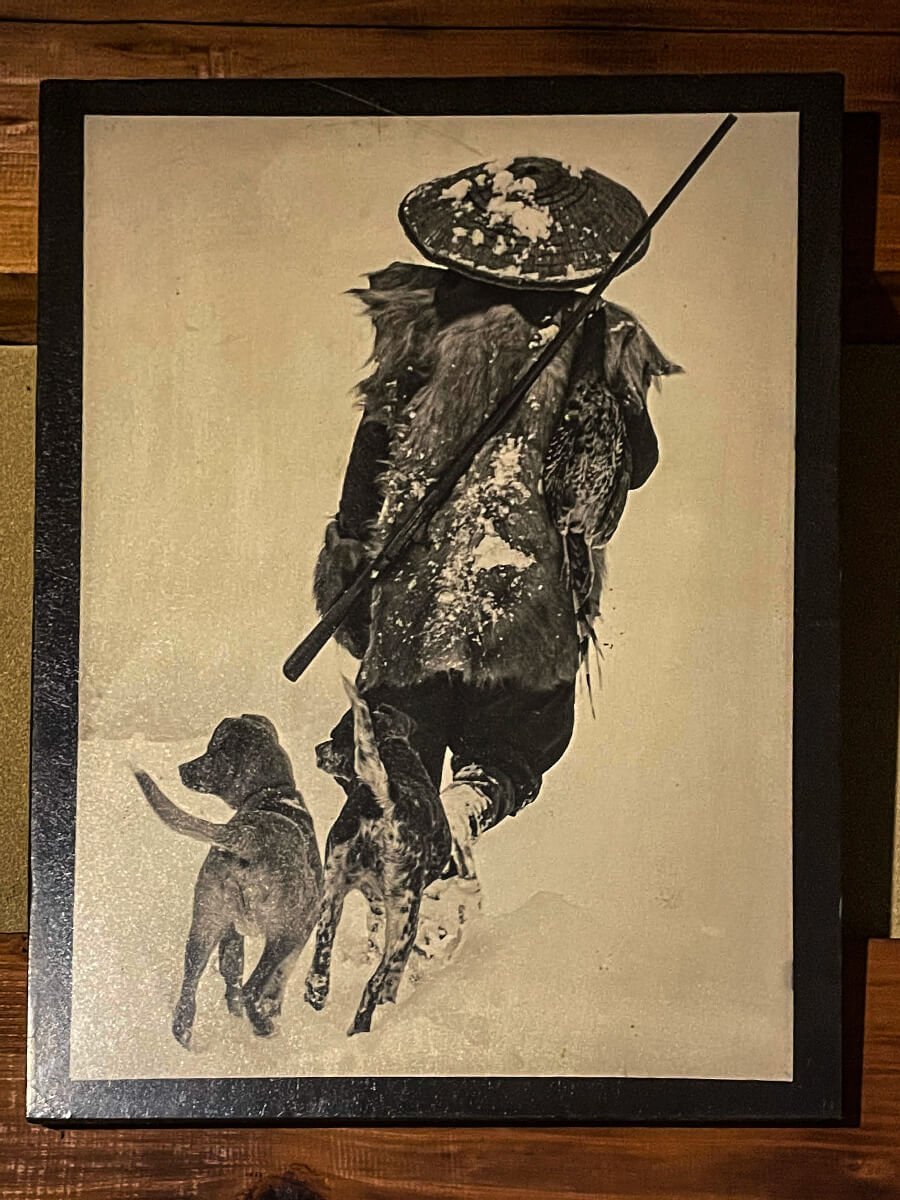

『山』に組み込まれる仕組み。マタギという存在

今回、マタギに会いに阿仁比立内エリアにも立ち寄った。

宿泊した松橋旅館のオーナーである松橋さんは代々マタギの家系で当代で15代目だとか。

宿には数え切れないくらい熊の毛皮で一杯だった。歴代のマタギ達によって召された熊たちの毛皮だそうだ。

なんとこのエリア、人口より熊口(?)が多いのではないかといわれるくらい熊が多いとのことで、マタギの獲物はほぼ熊。あるいはウサギなどだという。

- 熊の宿にふさわしい。宿の中には合計何頭分か不明なくらい熊の革があった。なお、最近はご自身で鞣すことはほぼなく、鞣しの職人さんに委託しているとのこと。

- 夕食をいただいたあと、松橋さんのお話を聞く。実は宿にたまたま投宿していた別のお客さんがマタギのリサーチをされているとのことを聞きつけて、横にお邪魔して一緒に話を伺ってしまう、の図(その割に質問ぜめにしてしまった…)

- 宿から見える山々。ここは阿仁マタギの庭のようなものなのだろう。このエリアは「根子」「打当」「比立内」エリアといわれてマタギが最も多く存在するエリアとして知られているが、この三つのエリアでも山でゆるやかな縄張りのようなものがあるらしい。うっかり他の地区のマタギの居るエリアに入って狩りの邪魔になってもいけないからね、とのこと。

「鹿やイノシシはいませんね、山越えて岩手の方にはいるんですけど。うちの息子は今岩手のマタギに修行に行ってますが、鹿肉とかを送ってきますよ」と松橋さん。

マタギもエリアごとにかなり流儀が違い、また山が違えば状況も変わるので異なった技術が育つそう。

「このエリア内でもたまに違うメンバーに入れてもらって山に入ってみるといいと思うんです。昔と違って今はマタギも減ってしまって、固定になりがちですけど。伝えられる技術や知識はいくらでも伝えたいですねえ」

なるほど。だから息子さんは他のマタギの郷に修行にいっておられるのですね。

- 松橋旅館の夕食。ほぼ、松橋さんが山で採ってきたり獲った獲物だったりした。 例えば、ヤマメの燻製、ウワバミそう、キクラゲ、鮭と舞茸、ゼンマイトンビと舞茸。根曲竹、イチジク、きりたんぽ。お米も松橋さんが作られたものだそうだ。

- 山でとれたなめこ。野菜やキノコの味自体がとても濃い。時期ではない山菜はすぐに缶詰にして保管して饗される。松橋旅館のご飯がおいしすぎてもう帰りの空港で既に旅館に戻りたくなった。

- 松橋さんの息子さんが岩手のマタギに修行にいっているとのことで、鹿肉を送ってくれたそう。「こちらには鹿いませんからねえ」。ごちそうさまでした。

比立内の横にある打当(うっとう)、そして根子(ねっこ)の3集落が阿仁マタギの郷といわれているそうだ。

範囲内に総勢20人くらいの現役マタギがいるとのこと。

実は行くまで、マタギは猟師(ハンター)の別名? くらいのイメージだった。全くモノを知らずに恥ずかしい。

「マタギと猟師は厳密に違います。日本では銃を持つためには猟友会に所属し、銃の所持資格を取らねばならないので、猟友会のメンバーである、という点では猟師もマタギも一緒ですけどね」

ふむふむ。

「マタギは独特のルールに則って山に入ります。必要以上に山のものを獲らないし、山に入る前には神社で水垢離などの儀式もしますし。獲物もその場ですぐに鎮魂解体しますしね」

「独特の信仰感がある人たちなんですね」

「そうです」

「このあたりの地名、打当(うっとう)なんかもアイヌの言葉入ってそうですが、アイヌ文化も影響してるのかなあ」

「入植は多少はあるようですが、マタギの文化はアイヌともまた全然違いますよ」

確かにアイヌは熊を神として接したり、という話もあった。全く違う。

「正直ここにくるまで、マタギといっても『ゴールデンカムイ』くらいでしか…」

「あ、谷垣(ゴールデンカムイに出てくるマタギ)は阿仁マタギですからね」

「え」

「ここ、彼のふるさとです」

なんと! これは驚いた。

「正直、山に入っても撃たない事の方が多いです。鉄砲の弾って高いんですよ。一個350円くらいする。とても乱射なんか出来ない」と松橋さん。

マタギはハンター(猟師)ではなく、アイヌの人たちとも違う、独自のルールと信念を持った全く別の存在なのだ。

山に入り、動物も植物も、必要な分を少しだけいただく。それは山の生態系を蹂躙するのではなく、組み込まれにいく、という行動のようにも思える。

その精神は「Human centerd」の真逆にある。(そういう意味では信仰する神こそ違えど、精神的にはアイヌが山に入るときと似ているのかもしれない)

山岳信仰の担い手であり、山の保全者でもあったということか。

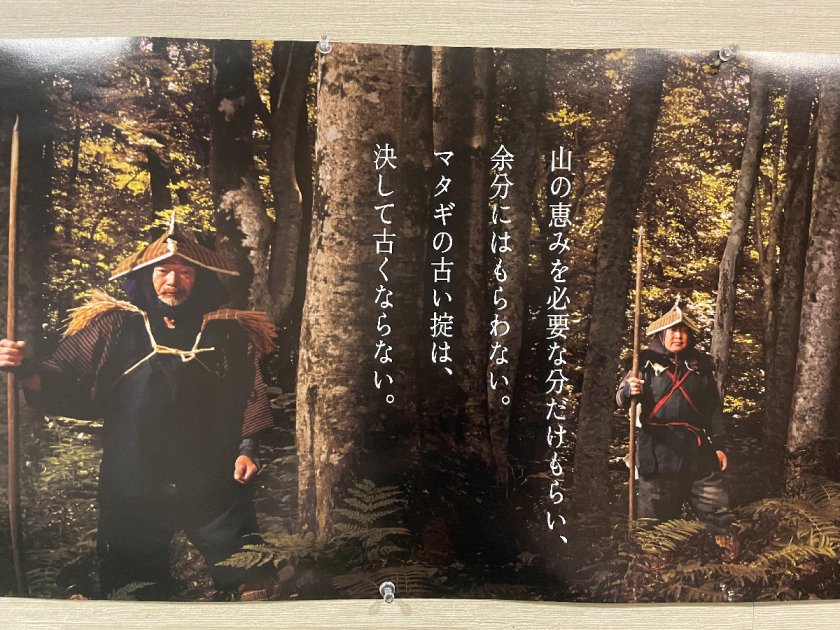

- 資料館のポスターより。「山の恵みを必要な分だけもらい、余分にはもらわない。マタギの古い掟は、決して古くならない」。おっしゃるとおり…マタギの精神て今になってようやく一般が意識し始めた感覚に近い

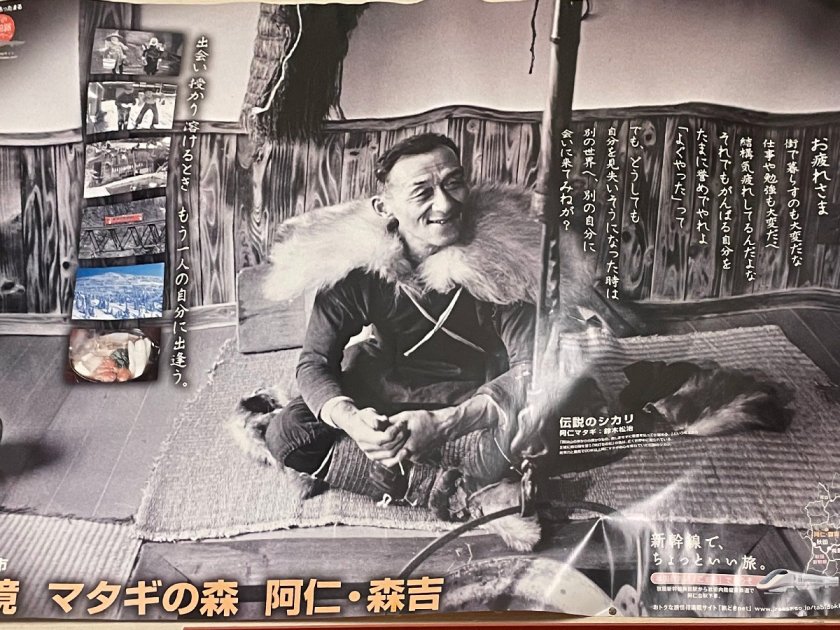

- 打当温泉にあった伝説のシカリ鈴木松治さんのポスター。シカリとはリーダーの役職。なお現在、シカリは不在だという。吉太郎さんというカリスマが引退して以降、後を継いでシカリになれる人がいないのだそう。ポスターが良すぎて、なんでJRはこの画像をネット配布してないのかと…写真集あったら買うわ。

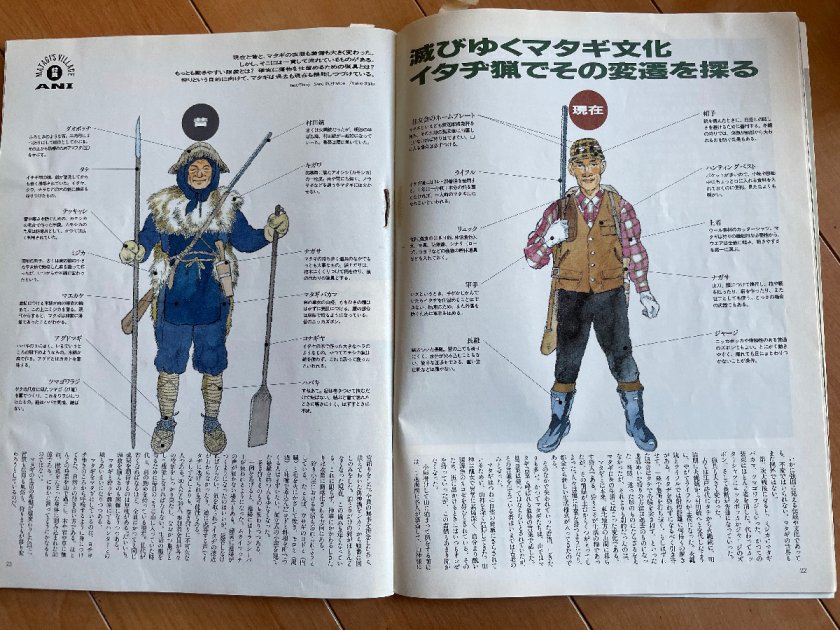

- 現代のマタギはさすがにかつてのような装備では山に入っておらず、猟友会支給の蛍光オレンジのベストなどをまとっているそう。「ぱっと見、猟師と変わらない出で立ちになってるんですけどね」とのこと。それにしても真冬に山に入るにしては信じられないくらい薄着。

根子(ねっこ)集落で参拝した神社に奉じられているのが山神様で、ここに参拝してからマタギの皆さんは山に入るとのこと。

山の神様は女性を嫌うので、水垢離は女性のニオイを消すためだし、マタギに女性はなれないらしい。

うーむ。そういう話は各地随所で結構あるけど、そもそも何で女神様ってそんなに女性嫌いなんでしょうかね。かつてなんかあったのか。

(まあもっとも、物理的な運動量や体力の問題が大きいのだろうけど)

マタギはシカリというリーダー、開始の合図をするムカイマッテ、セコという追立役、迎撃役のブッパ、という役割に分かれて複数人で猟をするのが基本。

仕留めた熊はその場で鎮魂の儀式を行い、速やかに解体する。経験あるマタギならば5人もいれば1時間ですっかり解体し、マタギ勘定という完全割り勘なルールに従って平等に分け合うという。

その脂や血液にいたるまで、ほぼすべて無駄にすることなく活用したというのだから凄まじい。熊の胆は漢方で有名だが、少しだけ粉にしたモノをなめさせていただいた。

「熊の食べてきたものによって熊の胆も色が変わります。黄色かったり、黒っぽかったり」

なるほど、それはありそう。

縄文の昔からマタギに至るまで、秋田の人たちは森を保全し、ずうっと続く「終わらないリング」を紡ぎ続けているんだなあ、という事を知った。

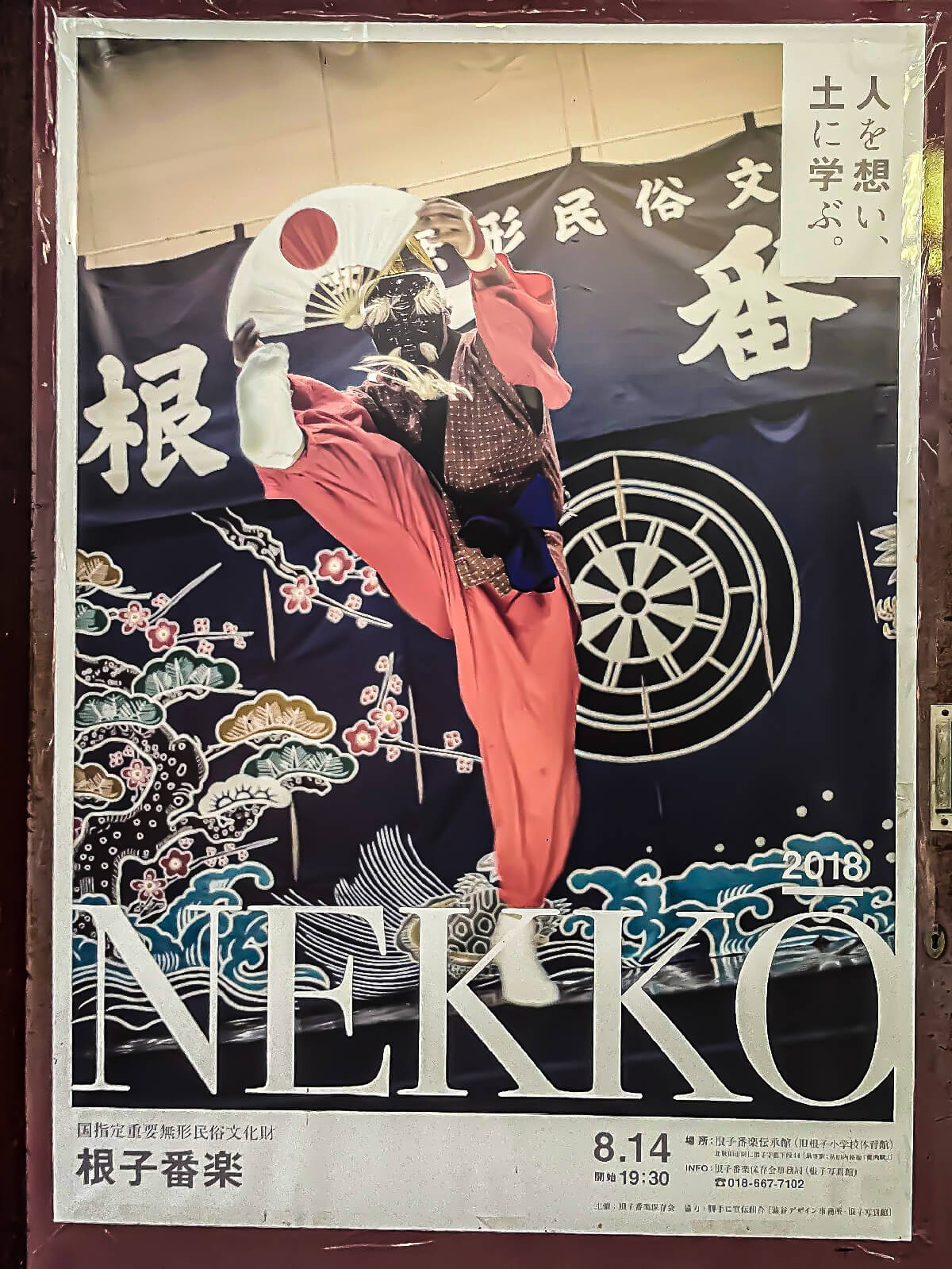

根子のこころをつなぐ絆。根子番楽

根子地域は源平合戦時の落人伝説が残る隠れ里で、今でこそトンネルでたどり着くことが出来るが、昔は峠を越えなければ行けなかったところだそう。

根子番楽という舞が残っている。そもそも「番楽」とは、山伏神楽の一種で、かつて修験道の山伏たちによって行われていた神楽をいうらしく、ここにきて山伏の要素も色濃いことがわかってきた。

修験道とマタギの精神を掛け合わせて考えるとこれまた興味深いことになりそうだ。全然この辺詳しくないので調べてみようと思う。

舞いの形式が能楽の先駆を成す幸若舞以前のものであることが評価されてもいるらしく、現在は国重要無形民俗文化財に指定されている。

「雪深い隠れ里で唯一と言って良かったエンタメの部分が根子番楽だったんじゃないかな。これしかないから、皆必死で修養したし毎年開催した。そんな感じだったんじゃないかなと思う」とは案内をしてくれた加藤君。ロフトワークを辞めたあと根子に入植し、番楽もやりながら狩猟も始めた経歴を持つ。

里も少子高齢化の波が押し寄せ、しかしながらこの番楽をのこす住民達の活動こそが集落のコミュニティたる礎になっているとのこと。

祭祀とマタギと番楽。それが根子集落を形作っているのだ。

秋田を旅行している間中、根子といえばインテリとあちこちで聞いた。

実際に学校の先生も多いらしい。

閉ざされた郷で人々は舞を納めマタギとして山神様の意を酌んで山に入り。その日々で哲学を深めたのだろうかと思うと、とても興味深い…。

- 根子集落へと続くトンネル。結構長く、かつての峠越えとなると相当大変だったんだろうなと思われる

- トンネルを出た所。集落が一望出来る。今は住人もかなり減っており、根子番楽を守るために人々はトンネルを越えて練習しに通ってくるという

- 山の鳥羽口。根子のマタギはここから山に入るらしい。「もう少しで猟期。葉が落ちて動物の姿がよく見えるようになってから」とのこと

- マタギが携行する又鬼山刀(またぎながさ)は西根打刃物製作所が製造を一手に担い、一代保証をしてくれている。

- マタギをはじめとして様々な生活刃物がすべて揃う西根打刃物製作所。重さ、長さ、手へのなじみ方を慎重に見極めて購入する。マタギはこれで草を払い、獲物をしとめ、解体し、調理にも用いる重要な道具。

- 根子番楽伝承館(旧根子小学校体育館)。ここで番楽が奉じられるとのこと。山神様の社のすぐ隣の敷地。番楽も神事と表裏であり、マタギも山神様への信仰と繋がる。番楽とマタギは根子というエリアで地続きになって一つの生活様式になっているように見える

マタギと番楽についてここで知ることが出来たのは個人的に良かった。

そして阿仁にはまた是非行きたい。

ところで、マタギ犬とよばれた秋田犬で非常に悲しい、「走れメロスの元ネタ!?」というような話をきいたのだが、ここで詳細を語ると長くなるので説明をしたリンクをおいておく。

神社になっているらしい。いつか詣でてみたいものだ。

wikipedia:「老犬神社」

残すこと、何が大切かをゆだねること

秋田には偉大な収集家がおられる。

その名も、油谷満夫さん。

昭和一桁世代(今年で90歳?)で、小学2年生のときに太平洋戦争が勃発したというから、その辺の話も詳しく聞くととても興味深いのだろうが、この方のすごさはそこではない。

とてつもない物品の収集量で、その数、じつに50万点。

民具と呼ばれそうなものからお菓子の包み紙まで。

現在、廃校の元校舎を「油谷これくしょん」として、ごく一部の物品が展示されている。

(大半は展示しきれずに倉庫に眠っているらしい)

「え? 京都から来たの? 京都の人にはね! これが面白いと思うよ!」

油谷さんは我々を見つけて、満面の笑みで紹介してくださった。

明らかな一点ものから、量産品過ぎて誰も保存しようとも考えなかったものまでが分類もおそらく出来ないレベルで山積している。

文字通り、山積である。

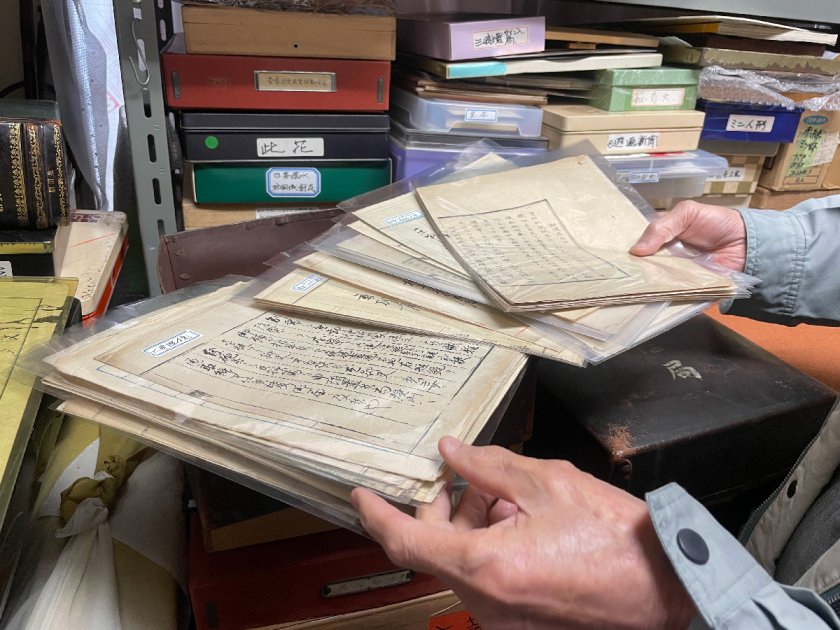

素手で触っちゃだめでは!? という超絶貴重なものを無造作にバサバサとめくりながら油谷さんがいう。

「貴重かどうかなんてその時点の評価は意味がない。価値はあとから生まれてくるものだから。私にとってはすべてが捨ててはいけない貴重なもの。捨てることはそこにある文化を切り捨てて葬る行為のように思えて。そうやって、ずっと集めていたらこうなった」

- 校舎内の展示エリアの他に、油谷さんの「未整理エリア」があるようだった。たぶん、何がどこにあるのかはご本人にしかわからない

- こんなのも、ほらこんなのも、と次々出てくる。いや、なんでこれがこんな所にあるんですか…という個人の日記のようなものから古い画集のようなものまで。なお、このエリアは紙モノだが、収集されているものは籠等の民具、ひな人形やらスキー板などもある

- 「京都の人にはこれもいいんじゃない?」と出てくるが、おそらくどの都道府県の人間が来てもその人に最適に面白いネタのものがたぶんすぐ出てくる。

とてつもないお金をかけて手に入れたものもおそらくはある。

「うちには子供がいなかったから子供にかけるお金をこれらにかけただけ。手塩にかけた子供達みたいなものなんだ。僕がこのままいなくなって、あちこちに捨てられたり、切り売りされてしまうのが一番心配。どこかの博物館でまるごと引き受けてくれないかな…」

あまりにも膨大なコレクションを全部まるごと引き受ける事が出来る胆力の或る博物館はないものか。

戦後、農地改革によって小作農は自作農になり、復興期を過ぎて高度経済成長期になると庶民の生活が激変し、身の回りに普通に存在していたものが、どんどんと捨てられて姿を消していった。

そんな中で、油谷は勝者の歴史や美術品ではなく、名もなき人々が作り、庶民が普通に使っていた道具のような庶民の文化こそ残さなくてはいけないと考えた。

油谷が集めた品の多くは、そのまま放っておけば朽ち果てて消えてしまい、歴史の中に忘れ去られる運命にあった。

誰も振り向かない、誰も価値を見いださない、誰も残そうとしないもの。

一人、苦行層のごとくそんな品々を集めて保存することに尽力した伝承者であり、まさに偉業であったと言えるだろう。── 『評伝 油谷満夫の人生をたどる』より

最後に、油谷これくしょんを紹介くださった秋田公立大学にお邪魔してきた。

「旅する地域考」というプログラムにおいて、京都と秋田をつないでくださった、上田先生にご案内いただいた。

時間が無くて少しだけお邪魔しただけではあったが、そこに居た学生達も、校舎のたたずまいも、そして油谷さんと一緒に秋田の文化についても考えておられるという流れもとても良いなと感じた。

- 秋田公立美術大学の校舎。元々県内から集めたコメを一旦集積する米倉だったところを校舎に改装したとのこと。そういえば油谷さんのお家は元々コメ問屋だったらしい。

- 校舎内部。天井が高く、温度湿度が一定に保たれる倉庫だっただけあって校舎内が気持ちよすぎる空間だった。ここはガラスコースの工房

- 案内くださった上田先生の「マテリアルを集める」こころみ。10センチのキューブの中にさまざまなマテリアルを入れて形作っている

古きをつないで完成『させない』。秋田の懐の広さ

以上、秋田のインプットの共有をした。たぶん、掘れば掘るほどもっと面白いモノがでてくるのだろうけれど。

石から森、山の営みから「人の文化」にフォーカスした油谷これくしょんまで。

秋田は、縄文時代から今に至るもずっと、ずっと営み続けてる事に意味を持たせている土地なんだなというのが結論だった。

玉だろうと石だろうと関係ない。小坂で行われていた黒鉱の分離技術もそうだ。

「何が大切で何が不要かなどの判断はしない。それをずっと残して回していくことが大切」

「必要なものを、必要なだけ」

個人が突出して「俺が俺が」という感覚が徹底してない土地なんだなあ、と思った。その世界観自体が持つ力が凄い。

完成させる事はない未完のリングをずっと紡いでいく。その過程で熟したものが意味を持ち勝手に価値判断されていく。

そんな感じ。

今でこそサーキュラーやらエコロジーやらという言葉が声高に叫ばれる。秋田はずっとやっていた。4000年以上もまえから。

ヤバいなあ。秋田。ものすごく懐が広い。

とにかく感嘆して帰ってくることになった。これが秋田の旅だった。

参考サイト

- 北秋田市サイト:根子番楽

- 油谷これくしょん:サイト

- 森と水の郷あきたサイト:山岳信仰と民族文化

- 北前船 KITAMAE 公式サイト【日本遺産・観光案内】:北前船の寄港地

- 無印良品 くらしの良品研究所「各国・各地で 北秋田 -白き良き、秋田-:山と共に生きる、それが当たり前

Map

株式会社ロフトワーク , MTRLプロデューサー、コミュニケーター

田根 佐和子

大手PC周辺機器メーカーで営業部門、広告部門を担当した後、2006年、ロフトワークに入社。クリエイターとのチームメイキングに定評があり、ソーシャルゲームなどのコンテンツ・ディレクション分野で活躍。2011年に京都オフィスの立ち上げメンバーとして京都移籍。現在は素材の新たな可能性を探る事業「MTRL」のプロデューサーとして、企業や職人、研究者を繋ぐ活動をしている。特技は”興味の湧かないものはない”こと。職人/技術者/研究者への人一倍のリスペクトと個人的な好奇心から、プライベートでも日本中を駆け巡って会いに行ってしまう。趣味はスキーとダイビングという、ロフトワークでは数少ないアウトドア派。