- Column

【郷事諮問録】3

【郷事諮問録】石と未完のリング – 秋田の旅 - 【前編 / 石と大地】

秋田に行くことになったわけ

ある日同僚が声をかけてきた。

「秋田県に十和田石の採掘を見に行きませんか?」

…え! もちろん行くとも!

勇んで予定を組み、一路秋田へ。

実際に行ってみた秋田では、ゆたかな自然と人々が織りなす文化がとても濃密に絡み合った様子を垣間見る事が出来ました。

秋田の大地をかたちづくるもの

秋田について、まず向かったのが秋田大学鉱業博物館。

秋田ってなんと石油が出るらしい。ええ? 全然想像もしてなかったのでかなり驚かされた。

他にも天然ガスも含め、新潟やら山形でも少し出るらしい。知らなかった。

博物館は入り口前に巨大な瑪瑙がドンと展示されてたり、中にはおびただしい数の石が無造作にガラスケースに入っていたりと凄い。さすが大学の博物館。

石に対する並々ならぬ情熱を感じる。

というわけで、秋田上陸直後、のっけから石の洗礼を受ける。

この後ひたすら石と山と大地と対峙し続けることになる最初の洗礼だったとあとから気づく事になった。

- 瑪瑙の塊。博物館の入り口に展示されている。ここでこれを見たおかげで、鉱石掘り出す時は「塊で取り出すものだ」という先入観に繋がった。この後、小坂鉱山で、「ごちゃ混ぜの鉱石を分離精製する超絶技術」の話を聞いて、決してそうではないと知る事になる

- 博物館内部は見渡す限り石が整然と並ぶ。宝石と呼ばれるものから、毒性があるものまで。化石もあった。そういえばあれも鉱石か。

十和田石 火山から生まれた石の現場へ

十和田湖からほど近い、薬師森。

ここは山がひとつ、まるごと十和田石でできているそう。

十和田石はここでのみ産出する、淡いブルーグリーンをした希少鉱石。

正式名称は「緑色凝灰岩」という。

一千万年前、海底火山の噴火により灰が堆積したのが成り立ち。

総量数千万トン。年間1500t切り出しているが、5000万年は保つ計算とのこと。

想像もつかないすごい量だ。

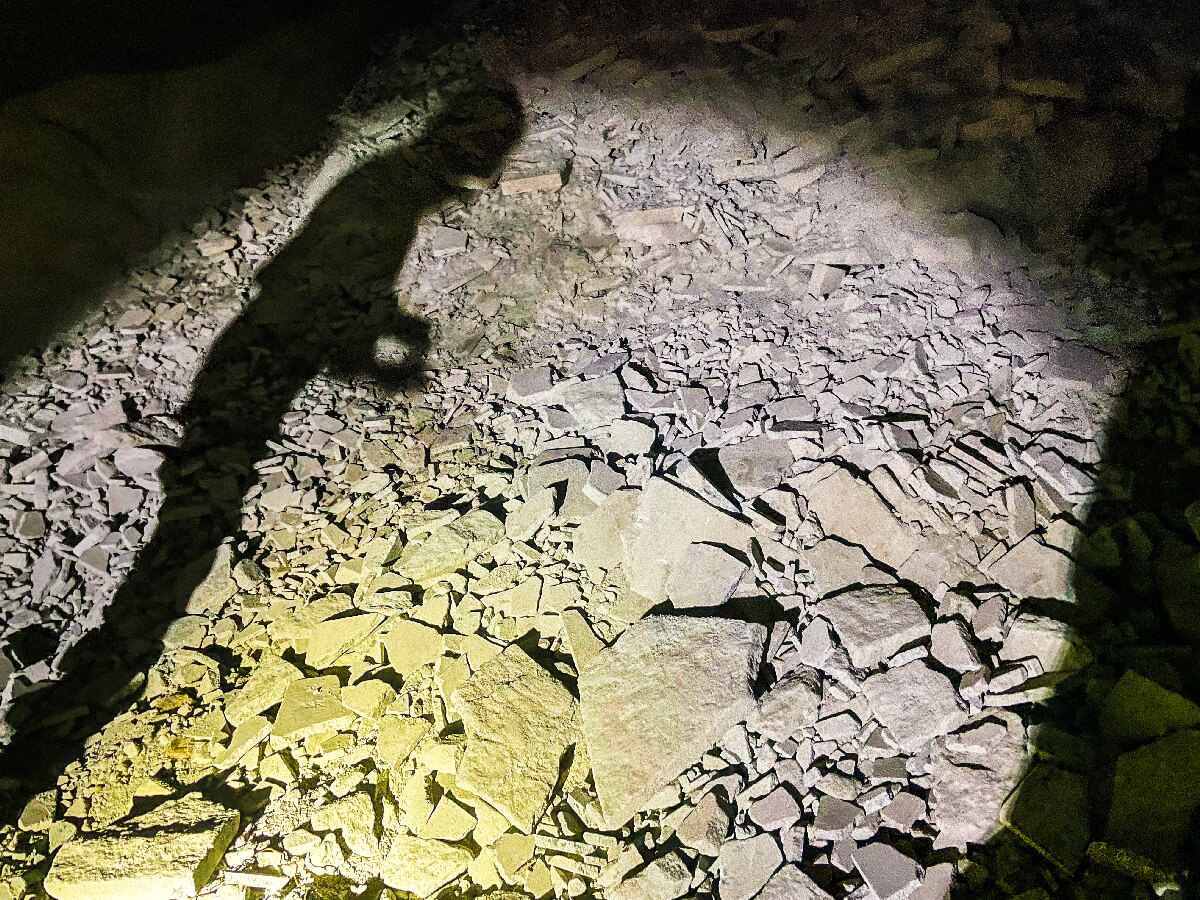

採掘を担当している中野産業さんの案内で採掘現場を見せていただくことが出来た。

早速、山の底へ。広い。

巨大地下神殿という言葉が浮かぶ。あるいは、ダンジョンのよう。

水が出て掘り進めるのを辞めた場所とのこと。石の間を水がしみ出してくるのか。

採掘時に出た石の粉が溶け込んでグリーンの水は神秘的で、これはこれで何やら面白い使い道がないだろうか……という気にもなる。水質が気になる。

もしや、実はしみ出してきた瞬間の水はものすごく綺麗なのでは?

同じく火山性土壌のシラス台地(九州)では水が濾過されて、名水の湧水地として知られているわけだし。

- 採掘現場。崩落しないよう20mごとに柱となる部分を残して掘り下げていく様は荘厳。ひんやりとしてて奥の方はうっすらもやっている。湿度が高く音が響く。

- 電動ノコで切り込みをいれる。元が凝灰岩なので脆く、綺麗に刃が入る

- 刃をいれたところにくさびを入れて割る。手作業。職人は寸分も過たずくさびの中心にハンマーを打ち下ろす

- 端材。砂粒レベルのものから小石、大きめの石まで様々。 農業用途などに用いられるが、大半は掘り終わった空隙部分に積み上げられ、トンネルの補強に用いられている

十和田石について詳しくはこちら。

十和田石は今現在様々な場面で活用されているが、実はこの土地でさらに昔、用いられていた例がある。

- 比内地鶏の鶏舎。十和田石と籾殻をしきつめている。十和田石は臭気の吸着能力が高く、鶏舎は「お日様のにおい」がした。ちなみにここではクラシックも流れていて鶏たちのストレス値がかなり低いそう。

- いぶりがっこの畑。比内地鶏の鶏舎に用いられた床材は定期的に入れ替えられ、傍らにある大根畑の肥料になる。 大根は後に、いぶりがっこに。

縄文人と未完のリング

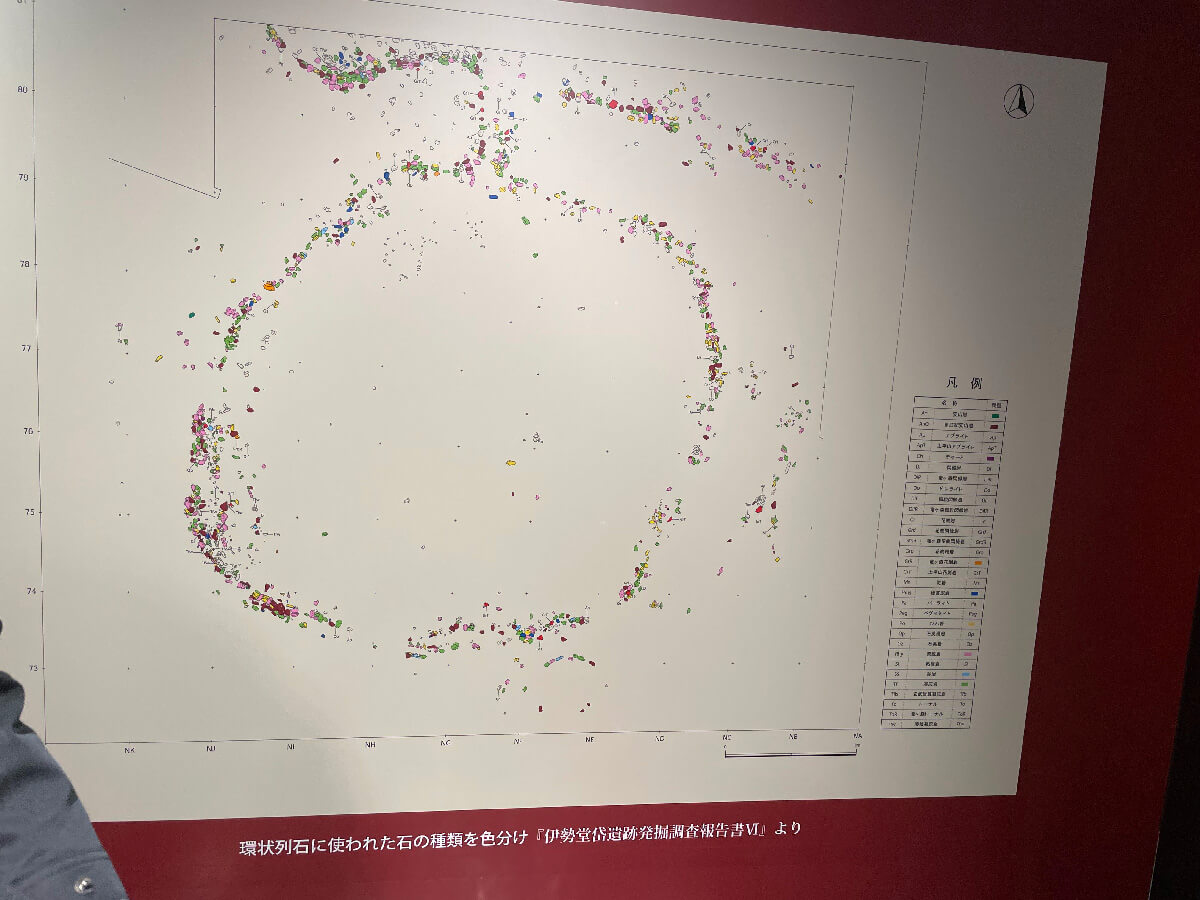

薬師森から30km程度離れたところにある縄文時代後期の遺跡、伊勢堂岱遺跡(いせどうたいいせき)。

環状列石(ストーンサークル)で名高い。4000年前、ここで人々が狩猟採集の生活を営んでいたのだ。

環状列石は大小4つ発見されているが、分析によると200年(10世代)以上をかけて代々作っていたことがわかるそう。

用途はさまざまな考察がなされているが、不思議なのはあえて輪を完成させずにいることだそう。

あと少しのところで輪を閉じていない。

200年もかけて作っているのだ。その気になればすぐにでも閉じる事が可能なのに。

「完成させると終わってしまう。常に『営み続けている』状態が大事だったのではないか」との考察があるそうで、興味深い。

石は大小様々、近隣の川で拾ってきたりしているが、その中に十和田石もある。

30kmも離れた山からしか採れない石。米代川を流れてきた石があったのだろうか。

当然道も舗装されてなければ車などもない当時、あまり遠くから担いで帰るのは大変だろうし、そこにどんな経緯があったのかはとても興味深い。

- 伊勢堂岱遺跡で発掘された土偶達。教科書でおなじみの遮光器土偶も初めて現物を見ることができた。

- 土偶の内部が中空。細く糸状に伸ばした粘土をくるくる巻き上げて作る。3Dプリンター業界でいうところの「積層式」。 縄文人、かなりものづくりの技術が高い。

縄文時代は1万年ほどにもわたる長い間、争いはほとんどなく、幾世代にもわたり平和な営みが巡り続けてきたという。

雪深くはあったのだろうが、そこに豊かな自然の恵みを享受した生活があったのだろうと予想されるし、だからこそ技術レベルが上がったのだろう。

完成させないリングを整備しながら、彼らはどんな日々を送ってきたんだろう。

土偶を作るのに長けた人は専門職としてそれに従事していたり、と職業の分担などもあったのだろうか。

わけて、巡らせる。小坂鉱山の技術

秋田にはかつて鉱山もたくさん操業していた。

そのうちの一つ、小坂鉱山に連れて行っていただいた。

かつて銀山として隆盛を誇った小坂鉱山。明治期操業を担った藤田組(現DOWAホールディングス)は水力発電所を建造し操業の為の電力を確保。鉱山労働者のために芝居小屋(今も操業中!)やアカシア並木を作ったりとまちづくりにも力を入れていたそう。

時代は下り、いつしか銀の価値も産出量も細り……、今はどうなのか。

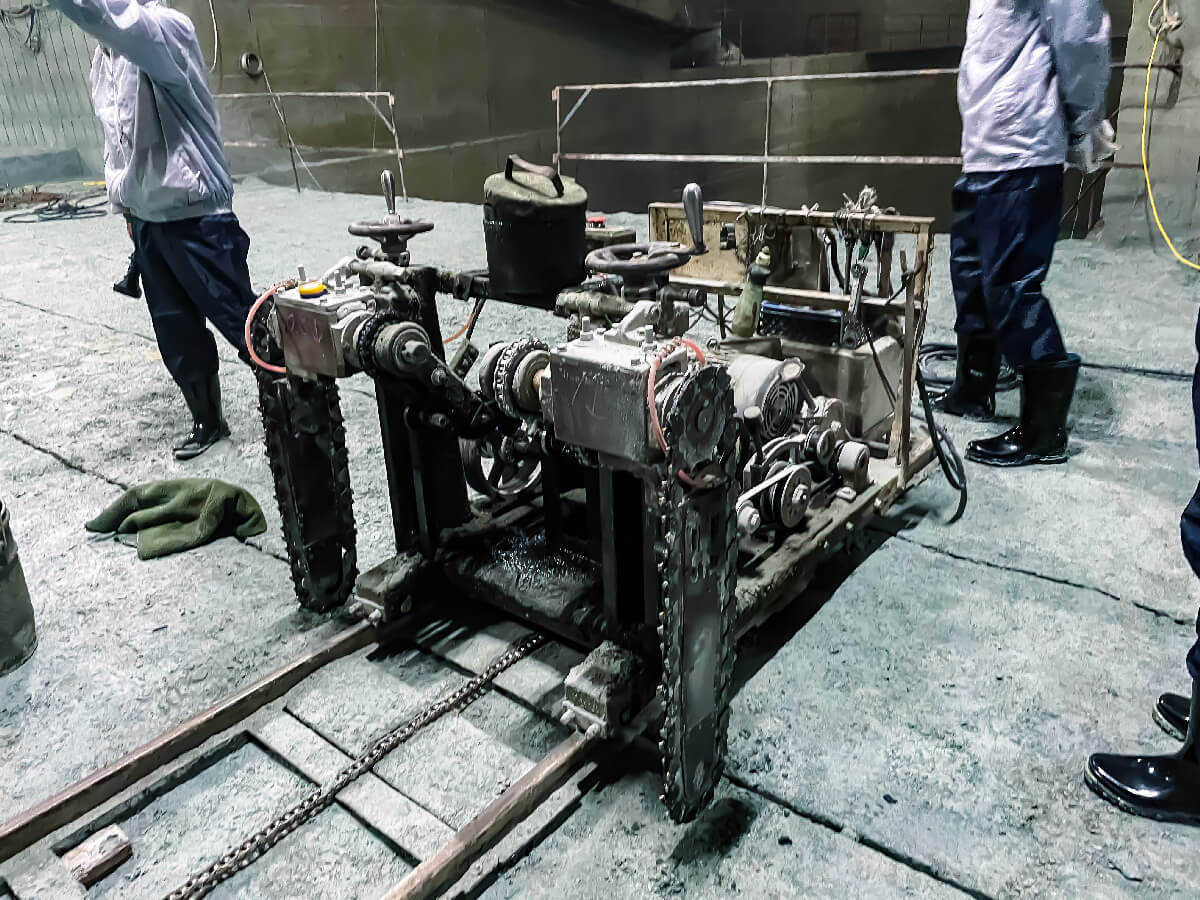

現役でガッツリ稼働してました。

ただし、石は掘っていない。

かつて、掘り出した黒鉱(様々な鉱物が混ざった鉱石)から成分ごとに分離精製する技術を確立。

このとてつもない技術を用いて、今は山は掘らず、使用済みの電化製品などの「都市鉱山」から成分を分離再生しているとのこと。

秋田県金属鉱業研修技術センターで話を聞いた。

「たとえば、太陽光パネルも分離再生できます」

「なんですって!?」

あれは分解できないから埋めるしかないなどと問題になっているのに。え、すごくない?

「凄いです。各国から技術を学びに来ており、そのためにセンターには学校機能があります」

「なんと…! あの表に立ってた万国旗はまさか」

「来てくださった国々の旗です」

すごい。

おそらくは日本における産業リサイクルの最先端技術がここにあるのだろう。

もしそのリサイクル技術を日本全土で学習することが出来れば、埋め立てゴミの多くが生まれ変わり再利用できるのではないだろうか。

(全部を秋田に輸送するには輸送コストが高すぎる。各地のゴミ処理施設にインストール出来なければ難しそう…)。

さらに凄いことがあった。

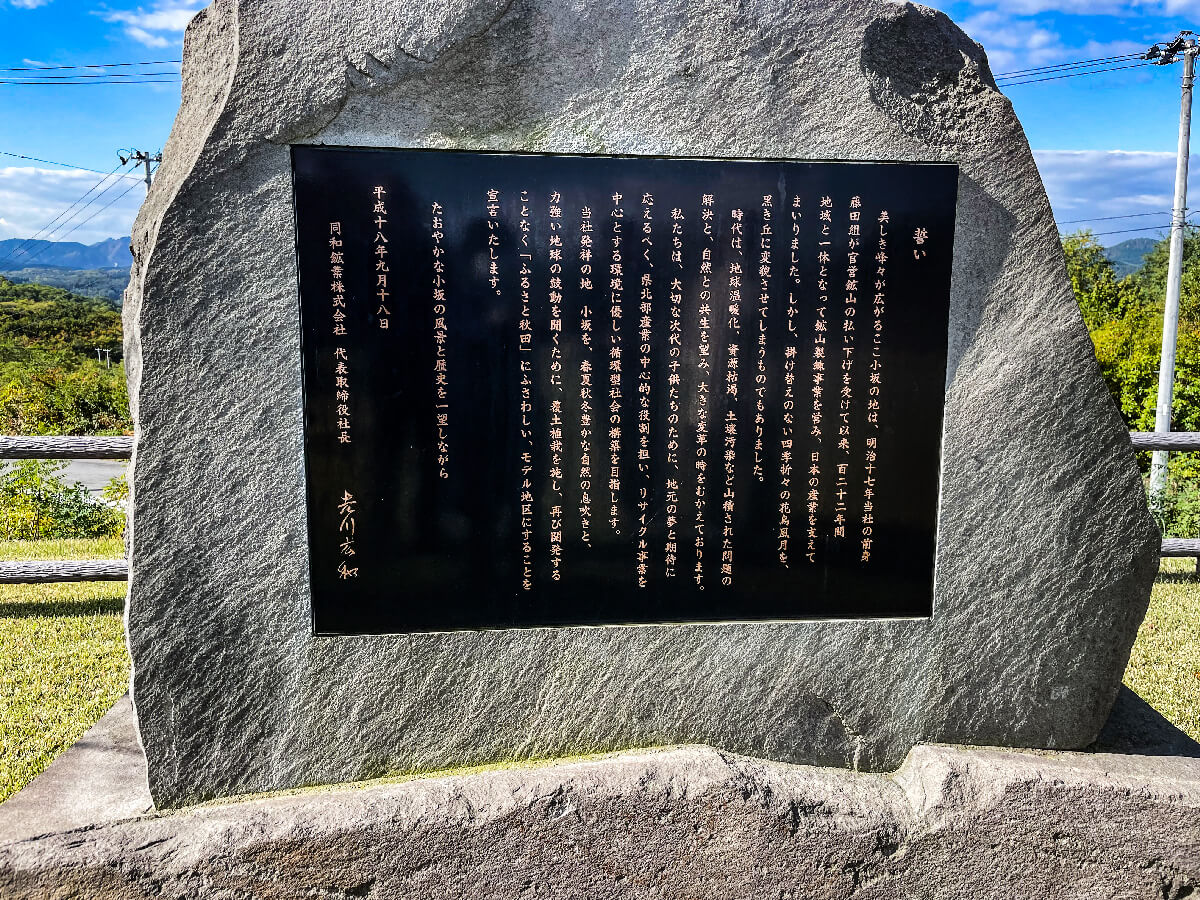

小坂鉱山の裏手の山の上。鉱山の建造物が眼下に並ぶ風景を背に、真新しい石碑が建っていた。

建造されたのは15年前。鉱山を運用する同和鉱業株式会社の社長(現会長)の『誓い』が刻まれている。

要約すると、「鉱山活動に邁進したせいで自然破壊をしてしまったことを反省し、ここに森林植樹を行い、大地をよみがえらせることを誓う」としたもの。

なんと。

かつては煙害に強い樹種ということでニセアカシアを植樹した小坂町。

今回は既存の自然林の植生にあわせて植樹をしたらしく、第一期植樹エリアを見たところ、結構育ってきていて、自然林にしか見えなかった。

今はまだかなり密集して生えている状態だが、この後じっくり時間をかけて淘汰が起こり、自然林として調和が出来ていくという計画であるとのこと。

当時技術顧問をしたのは「日本一木を植えた男」とも言われる宮脇昭さん。

こういう植林はとてもいいのではないだろうか。

大地からいただくものを大切に使い、分解し、森も再生する。それが小坂の山でなされていたことだった。

秋田、すごい。

- 小坂鉱山の建物。もうもうと上がっているのは水蒸気。今は山は掘らず、都市鉱山の分解に力を発揮している

- 秋田県金属鉱業研修技術センター。国際資源大学校なども併設されており、鉱物資源に関する人材育成と金属鉱産物に係る調査研究等を広く行っている。宿泊できる研修棟も横に併設されている。世界各国からの研修合宿に対応しているとのこと。

- 康楽館(1910年)。小坂鉱山の持ち主だった藤田組が当時従業員の為に作った芝居小屋。絶賛稼働中。建物は国の重要文化財に指定されている

- 芝居小屋へと続く道。かつて煙害に苦しんだときに植樹したニセアカシアが並木道になっている。開花のタイミングでは祭が開催されるそう

- DOWAの森。第一期に植樹されたエリア。15年の歴史を経て木々がすくすくと育っている

- 植樹の目印。これがないとどこが植樹エリアかわからないくらい自然の森になっている。初回の植樹数は6000本。

森といきものの関わりへ

参考サイト

- WIkipedia:日本の石油・天然ガス資源

- マップル社サイト:秋田の油田

- DOWAホールディングス社サイト(小坂鉱山):DOWAと黒鉱

- amazon:書籍『ミスターリサイクル―資源循環にかける男』

Map

株式会社ロフトワーク , MTRLプロデューサー、コミュニケーター

田根 佐和子

大手PC周辺機器メーカーで営業部門、広告部門を担当した後、2006年、ロフトワークに入社。クリエイターとのチームメイキングに定評があり、ソーシャルゲームなどのコンテンツ・ディレクション分野で活躍。2011年に京都オフィスの立ち上げメンバーとして京都移籍。現在は素材の新たな可能性を探る事業「MTRL」のプロデューサーとして、企業や職人、研究者を繋ぐ活動をしている。特技は”興味の湧かないものはない”こと。職人/技術者/研究者への人一倍のリスペクトと個人的な好奇心から、プライベートでも日本中を駆け巡って会いに行ってしまう。趣味はスキーとダイビングという、ロフトワークでは数少ないアウトドア派。