- Project Report

ネットの高校「N高・S高」が、なぜ地域との教育プログラムを実施したのか? インフォーマルな学びの場が描く、PBL教育の“その先”

約25,000人の生徒が通う日本最大の通信制高校、N高・S高。

2016年4月の設立から右肩上がりに入学者を増やし、各都道府県に点在するキャンパス数は68にも上ります。(生徒数・キャンパス数は2024年4月時点)

生徒一人ひとりに合わせた幅広い学習方法を展開しており、ネットコース、通学コース、個別指導コースなどのコースを生徒は自由に選べる仕組みです。「週3は通学で週2はオンライン」のようにコースを併用できるだけでなく、3カ月に一回コース変更ができるというように、とても柔軟にカリキュラムを解放しています。

先進的な学び方をいち早く実践してきたN高が、卒業単位を付与する「通常授業」のほかに力を入れているのが、「経験学習」。近年注目されている教育手法である「PBL(*1)」に取り組む授業を展開し、ワークショップやトークイベント、地方での職業体験などの機会を提供してきました。

(*1)PBL(Project Based Learning)とは、生徒自らが問題を発見し解決する能力を養うことを目的とした教育方法。グループワークやディスカッションを用いながら進めるため、協働的な学びにすることができるという特徴がある。

2023年、N高・S高はクリエイティブカンパニーのロフトワークと協同で、経験学習の“その先”を目指した「SHIBUYA CHALLENGE PROGRAM(以下、シブチャレ)」を企画。

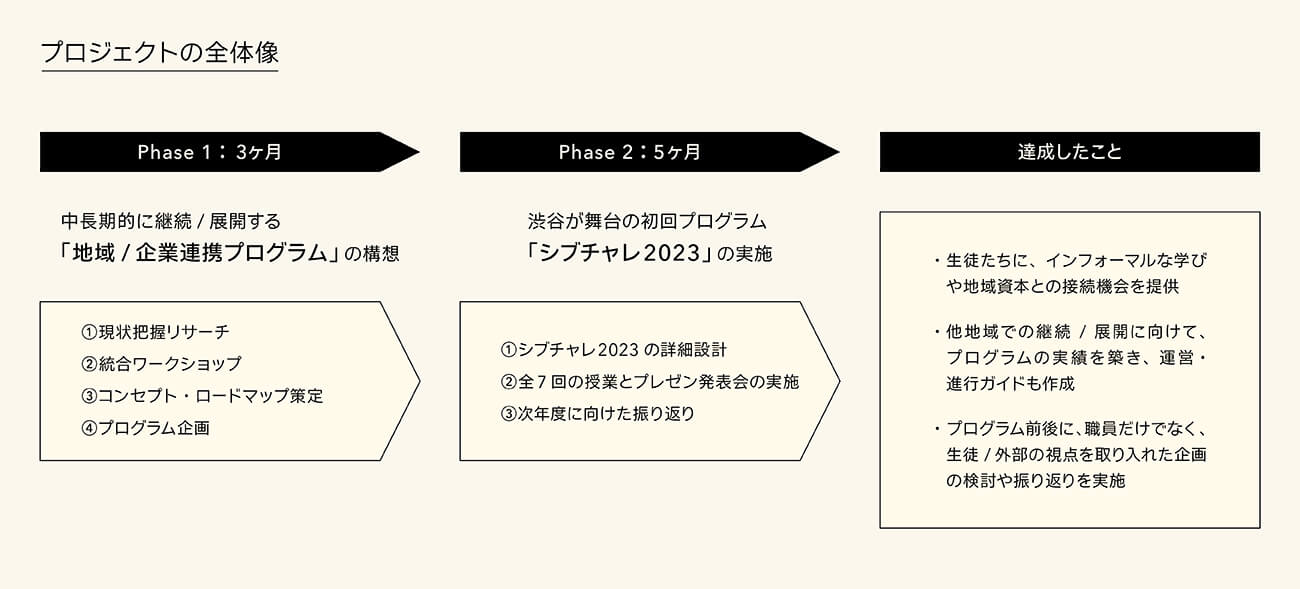

プロジェクトの全体像。本プロジェクトでは、中長期的な展開を前提とする「地域・企業と連携した教育プログラム」のコンセプトを策定した上で、その初回プログラムとして、渋谷を舞台とした「シブチャレ」を実施した。

プロジェクトの全体像。本プロジェクトでは、中長期的な展開を前提とする「地域・企業と連携した教育プログラム」のコンセプトを策定した上で、その初回プログラムとして、渋谷を舞台とした「シブチャレ」を実施した。

経験学習の“その先”とは? 渋谷というまちを拠点にして生徒たちが活動を広げるに至った背景と、プログラムを通して学校の中では得られないどんな学びや経験を得ることができたのか。N高・S高のスタッフとロフトワーク、そして参加した生徒たちによる座談会をお届けします。

社会と接続する力を養う学びとしての「経験学習」

座談会には、N高・S高からシブチャレの主担当である江村翼さんと、生徒2名、ロフトワークのディレクターたちが参加。聞き手は、ロフトワークのCulture Executive/マーケティング リーダーを担う岩沢エリが担当した。

座談会には、N高・S高からシブチャレの主担当である江村翼さんと、生徒2名、ロフトワークのディレクターたちが参加。聞き手は、ロフトワークのCulture Executive/マーケティング リーダーを担う岩沢エリが担当した。

── 25,000人もの生徒が通うなど、N高・S高がこれだけ人気なのは、カリキュラムや学習プログラムが魅力的という部分が大きいと思いますが、その特色から聞いてもいいですか?

N高・S高 江村 翼さん(以下、江村) N高・S高をわかりやすく一言で言うと、インターネットと通信制高校の制度を活用した“ネットの高校”と言われることが多いですね。

基本的に生徒はオンラインを活用して授業を受けていて、通学コースを選択している生徒は、全国各地の通学コースのキャンパスに通って、対面でプロジェクト学習などに取り組んでいます。

江村翼さん。N高・S高の設置者である学校法人角川ドワンゴ学園の経験学習部コミュニティ課係長

江村翼さん。N高・S高の設置者である学校法人角川ドワンゴ学園の経験学習部コミュニティ課係長

江村 特色は大きくふたつ。ひとつは、ネットを使っての授業が中心となっていることで、必修科目や得意科目はどんどん先に進めて、苦手な科目には繰り返し復習でき、個々人に対して最適かつ効率的な授業を受けられるカリキュラムであること。それによって生徒の可処分時間が長くなり、その自由な時間からさまざまな分野で活躍する生徒が生まれています。

もうひとつは、今日のお話の中心にもなってくると思いますが、「経験学習を通じての社会に接続できるスキルの育成」です。やはり従来の通信制のようにただ単位を取るだけのカリキュラムにしてしまうと、自分と同質ではないと感じる他者や、価値観の異なる他の世代とのコミュニケーションがおざなりになってしまう側面があります。

3年間通って卒業証書だけを受け取り、ポンっと大学や社会など次のステージに放り出されても、生徒はそこで必ずコミュニケーションの壁にぶつかってしまう。そうではなく、コミュニケーションスキルをはじめとした社会で生き抜くスキルをしっかりと身につけたうえで、大学や専門学校など次のステージに送り出したいという思いで、経験学習に開校当初から力を入れているんです。

たとえば、N高・S高の通学コースとオンライン通学コースで展開されている課題解決型学習プログラム「プロジェクトN」では、省庁や企業とコラボレーションした授業の中で、生徒たちは社会で必要なスキル (思考力・表現力・プロジェクトマネジメント・ITスキル・コミュニケーション力)を身につけていくことができます。

生徒たちは、毎回異なる「答えのない社会課題」への解決策を企画するだけでなく、アウトプットもしていくことで、デジタル時代の社会で活躍できる人材に育っていくことを目指しています。

── 社会と接続できるスキルを育むために、経験学習ではさまざまなプログラムを展開しており、その代表例がプロジェクトNをはじめとしたPBLなんですね。PBLではどんな授業をしているんですか?

PBLでは、「コミュニケーション」「情動対処」「アイデア創発」の3つを鍛える授業を、ポジティブ・サイコロジー(1990年代に広まった心理学の一分野)など学術的なバックグラウンドのある教材をベースとして展開しています。

たとえば、「コミュニケーション」では、聞く練習や相手に自分の気持ちを伝える練習、合意形成を図る方法をレクチャーして実践してもらったり、リーダーシップを取る方法を学んでグループ内で発揮してもらうような授業をしています。

経験学習の中にはPBLだけでなく、「課外活動」もあります。課外活動はPBL含めた授業の延長線上にあるものだと、私としては認識しています。授業というのはスキルを得るための学びの場であり、実際に社会に対してスキルを使ってみる実践の場が、課外活動だと思っているんです。

── これまで、課外活動ではどんなプログラムを設計してきましたか?

江村 ワークショップや職業体験を企画してきました。ワークショップでは企業の方をゲストにお招きして、PBLの授業から生まれたアイデアにフィードバックをいただいたり。職業体験では、漁師さんのいる港に泊まり込みでイカ釣りを体験するなど、地方の一次産業にまで関われる機会を提供してきました。

── プロジェクトNやPBL、課外活動についても教えていただきましたが、N高・S高が展開する経験学習の内容の充実ぶりには驚かされますね。

「放課後の時間」はインフォーマルな学びの場。渋谷を丸ごとキャンパスに見立て、余白をデザインする

── 生徒が社会と接続できる機会を多方面からつくり続けてきた一方で、どうして今回、シブチャレを企画したのでしょうか。

江村 課外活動は授業で得たスキルを実践する場でありつつ、もうひとつ、「放課後の時間」のようなものを創出したいというねらいもあったんです。

「放課後」というのは、「○組の〇〇君かっこいいよね」とか「カラオケ行こうよ」のように、ちょっとした雑談や遊びの計画が生まれやすい時間。私たちはこういったことも、インフォーマルな学びだと思っていました。授業の時間外で取り組むことで、社会に出て使うスキルが身についたり、友だちができたりすることも多いと、経験学習部の職員はなんとなく理解していて。そういった時間を課外活動の中でもデザインできないかと考え、ロフトワークに相談したのが始まりです。

── ロフトワークとしては、最初の段階で「放課後時間をデザインしたい」と相談を受けたところから、どうやってシブチャレのプロジェクトに落とし込んでいったのでしょうか?

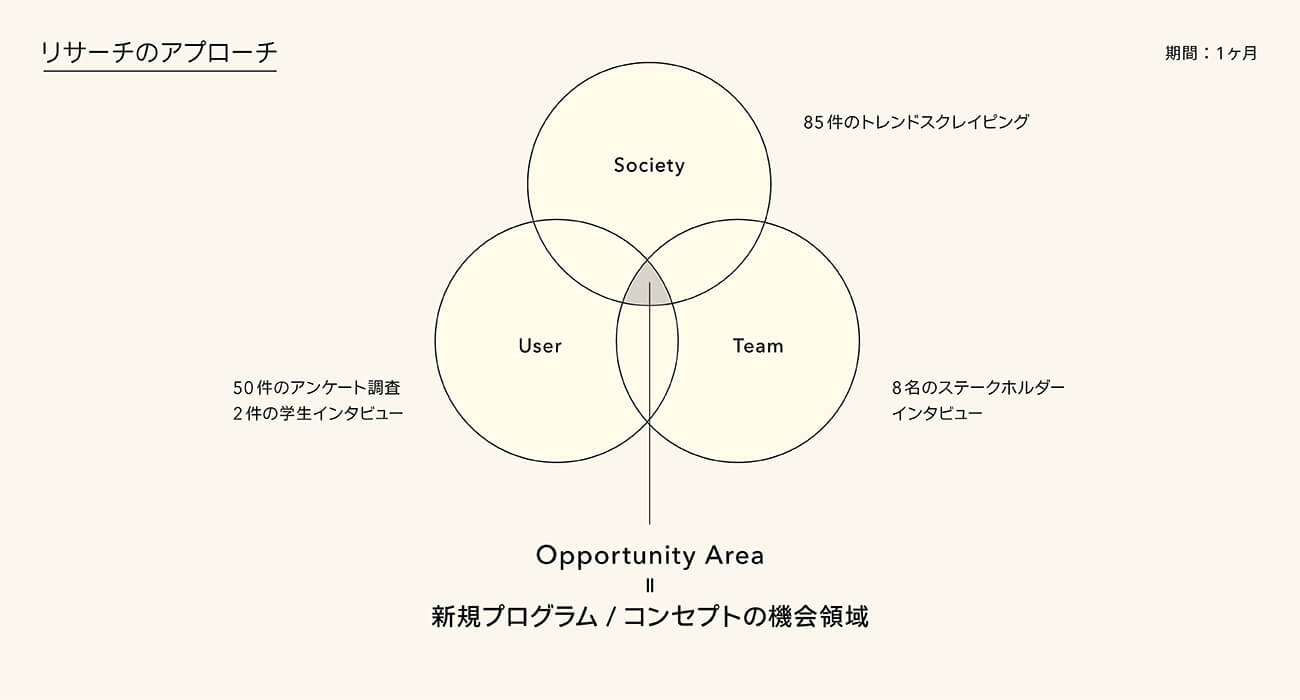

ロフトワーク 橋本 明音(以下、橋本) まずは、これからの教育と地域、そしてAIなどのテクノロジーに関する、社会変化の兆しについてトレンド調査を行いました。それと並行して、N高生・S高生、学長や教職員の皆さんなど関係者にヒアリングを行い、学校生活に望むことを探っていきました。

ロフトワークのクリエイティブディレクター、橋本明音。プロジェクトでは、リサーチ・コンセプト設計を担当し、プログラム実施フェーズのサポートも担った。

ロフトワークのクリエイティブディレクター、橋本明音。プロジェクトでは、リサーチ・コンセプト設計を担当し、プログラム実施フェーズのサポートも担った。

橋本 ヒアリングをヒントに、私たち大人側も学生時代を振り返る中で改めて感じたのは、学校の授業で生徒たち同士が集まったとして、そのままお互いが友だちになれるわけではないということです。授業以外の時間や、教室以外の場所もあるからこそ、生徒同士の雑談や交流が生まれ、関係が深まるんじゃないかということが見えてきました。

そこから、「余白の時間を過ごす場」の重要性に着目して、N高・S高のキャンパスがある地域一帯を丸ごとキャンパスに見立てることで、地域と新たな価値を創出しつつ、余白の時間を生み出せるのではないかという発想に至りました。

リサーチは、3つの軸によって構成。教育、地域、テクノロジーに関するトレンド調査、学生へのアンケート・インタビューに加え、N高職員へのインタビューも実施。得られたニーズやインサイトをもとに、機会領域を発見しプログラムのコンセプトや企画を考案した。

── 「地域を丸ごとキャンパスに見立てることで余白の時間が生まれる」というのは、どういうことなんですか?

橋本 プログラムの舞台となった渋谷という街は、ライブハウスやTSUTAYA、渋谷PARCOなど、シンボリックな建物がエリアの中に点在しています。さらに、美術館、アートギャラリーといった、文化的な施設もあります。こうした街にある施設を音楽室や美術室のオルタナティブ(代替)として捉えることができるのではないか、と考えたんです。

「地域を丸ごとキャンパスに見立てる」というアイデアのイメージ図

「地域を丸ごとキャンパスに見立てる」というアイデアのイメージ図

橋本 地域を丸ごとキャンパスに見立てるというのは、渋谷という街に教室以外の機能を移すようなイメージです。そうすることで生徒たちは、キャンパスを起点として建物と建物のあいだを回遊する「余白の時間」を持つことができ、そこで思わぬ交流だったり新しい出会いだったりが生まれるだろうと考えました。

── たしかに、移動教室で廊下を歩いたり階段の踊り場で立ち話をしたりする隙間の時間が、関係性を深めてくれるもの。その動線をつくるためにキャンパスを渋谷という地域に拡張したんですね。

生徒主体のフィールドワークを中心に、地域とつながる

── 渋谷一帯を学びのフィールドとしたシブチャレですが、具体的に生徒たちはどんな取り組みをしたのか。プロジェクトのコンセプトについても教えてください。

橋本 インフォーマルな学びにつながる余白づくりをしたいという想いと併せて、プログラムの軸としては、N高・S高の生徒たちが授業で得たスキルを活かして、地域の人と関わり合いながら新しい価値を創造することを目指しました。

── 地域社会というものが、そもそも子どもたちのインフォーマルな学びの場であるように思います。

江村 そうですね。僕が子どもだった頃は、地域のおじいちゃんおばあちゃんに「二人乗りするな」とか「ここで野球するな」とか怒られたりしながら、社会のことや他の世代とのコミュニケーションを学んでいって、外の大人との緩やかなつながりをつくっていった側面が強かったなと思います。

しかし、時代の流れの流れとともに地域住民と地域社会との関係性が希薄になり、さらにコロナによってアルバイトの採用が減ったり、課外活動を制限せざるを得なかったりなどがあって、あらゆる学校で地域や社会とのつながりを持ちづらくなった側面があると思っています。

高校生一人ひとりが社会で通用するスキルを持っているけれど、それをどこで発散すればいいのかわからない状態と言いましょうか。そういった状況の生徒さんたちは時代の流れの中で増えているんじゃないかと思っています。

── プログラムの具体的な内容についても聞きたいです。高校生が渋谷の街の人たちとつながって新しい価値を探っていくために、生徒たちはどういった内容に取り組んだのでしょう?

ロフトワーク 古田 希生(以下、古田) プログラムに参加した中高生らが、「渋谷をフィールドとして、中高生はどんなことができるんだろう?」というお題のもと、各グループで地域との共創プロジェクトを企画して、「SHIBUYA QWS(渋谷キューズ)」で発表することをゴールとしました。プログラム全体としては、企画する過程の部分を充実させることを意識して設計しています。

ロフトワークのクリエイティブディレクター、古田希生。シブチャレではプログラム内の各授業の設計・進行を担当した

ロフトワークのクリエイティブディレクター、古田希生。シブチャレではプログラム内の各授業の設計・進行を担当した

古田 授業としては、まずは生徒さんたちが、自分たちの興味関心を掘り下げるところからのスタートでした。渋谷区議会で最年少の議員 橋本ゆきさんや、渋谷を拠点に活動するクリエイターのすーじーさんをゲストに迎え、渋谷の魅力や課題感を語ってもらいました。生徒さんたちには、これらのインプットを通じて出てきたアイデアをグループ内で壁打ちしてもらいました。

- 渋谷区議員 橋本 ゆき さん

- ラジオパーソナリティ すーじーさん

古田 また、プログラムの中で一番こだわったのは、プロジェクトのアイデアをより具体化するためのフィールドワークです。やっぱり地域の人とつながるためには自ら外に出ていくことが必要です。フィールドワークはあえて「宿題」という扱いにして、生徒たち自身で主体的にそれぞれのアイデアに対する情報収集やヒアリングに取り組んでもらいました。

── 企画する過程で地域の人たちとつながりをつくることができ、さらにPBLの中で得たスキルを実践できる授業設計にしたんですね。

古田 そうなんです。一番ハードルが高いだろうなと思っていたのは、訪問したい相手にアポイントを取ること。見学ひとつとっても、大人にアポイントを取るのは難しい。しかし、そういったことを怖がらずにできるマインドと経験が重要なので、私たちからは簡単なフォーマットだけ渡して、あとは自分たちで連絡や調整を進めてもらう形にしました。

全7回の授業は、ロフトワーク 渋谷オフィスの10階を解放して開催。ゲストによる渋谷地域のインプットをはじめ、リサーチ計画・企画内容についてのディスカッションやフィードバックをワーク形式で実施した。

全7回の授業は、ロフトワーク 渋谷オフィスの10階を解放して開催。ゲストによる渋谷地域のインプットをはじめ、リサーチ計画・企画内容についてのディスカッションやフィードバックをワーク形式で実施した。

プロジェクトでは、生徒たちがアポイントや企画を進めるための補助ツールを作成。ツールを使うことで必要な情報の整理や各アプローチの用途を理解しながら、自分たちの力で企画の立案まで行うことができた。

プロジェクトでは、生徒たちがアポイントや企画を進めるための補助ツールを作成。ツールを使うことで必要な情報の整理や各アプローチの用途を理解しながら、自分たちの力で企画の立案まで行うことができた。

生徒たちが語る、シブチャレで広がった新しい関係性

── 実際にどんな企画が生まれたのか。ここからは、シブチャレに参加して2024年春からN高生になった後田百歌さんと、S高生の荒井優花さんにお話を聞きたいと思います。二人はどんな理由からプログラムへの参加を決めたんですか?

後田 私は職業体験やワークショップなどを生徒たちで企画する体験学習実行委員会に入っていて、実行委員はメッセージングアプリのSlackでコミュニケーションを取っているのですが、そのSlackチャンネルでこのプログラムの案内が来たのが参加のきっかけです。Zoomでお話を聞いたときに、今までにない内容ですごくおもしろそうだなと思い、参加を決めました。特に、プログラムが8日間オフラインで行われるというのは、普段の課外活動にはない非日常感があるな、と。

N高生の後田百歌さん

N高生の後田百歌さん

荒井 私も実行委員のSlackチャンネルに流れてきた案内がきっかけで、参加を決めました。初対面の人とのコミュニケーションに苦手意識があったんですけど、このプログラムに参加して最後まで走り切ったら、絶対に自分の力になるだろうなと思えたので、挑戦してみました。

── 実際に、後田さんと荒井さん、それぞれのチームではどんなアイデアが生まれ、どういったところにフィールドワークをして、企画に落とし込んだのか教えてください。

後田 私のチームは、「高校生と大人が関わる場所をつくるには?」というテーマで、企画を考えていきました。チームでは「ここに行きたいね」と話していた見学の候補先に、プログラムの空き時間によく話を聞きに行きました。

実際に行った見学先は、「SHIBUYA QWS」とパナソニックのインキュベーション施設「100BANCH(ヒャクバンチ)」、渋谷を拠点にローカルメディアを運営している「渋谷新聞」の3カ所です。渋谷新聞さんにはインタビューをさせてもらって、外の大人の方とお話しするのはすごく緊張したんですけど、「大人と交流する機会って若いうちは少ないから、あるといいよね」と共感してもらえてうれしかったです。それと、「関わる場所をつくる」というテーマに対して、「関わり方にもいろいろあるから、そこをより深く考えてみるといいかも」とフィードバックもいただけてありがたかったです。

100BANCHでは、いろんな考え方を持って参加している人がいる場なんだなと、見学してみて感じました。自分のやりたいことがしっかりとあって、そのうえで集まっている人が多い印象を受けて。そこから「関わる場をつくるイベントをやるにしても、テーマを掲げたりとかしたほうがいいのかな?」とアイデアが膨らんでいきました。

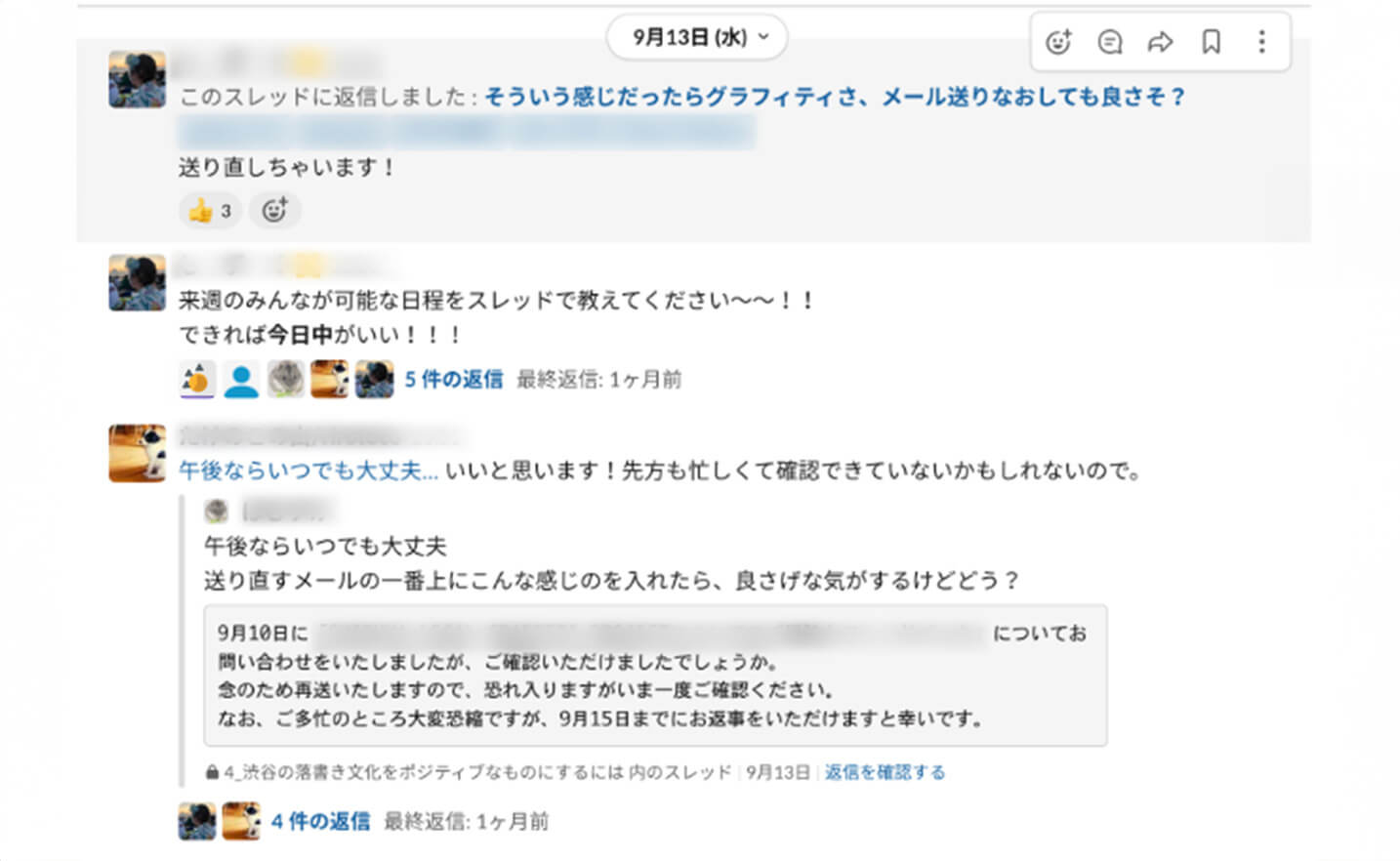

生徒たちは全6チームに分かれ、それぞれ主体的にフィールドワークやインタビューを行い、企画のヒントを収集した。なかには、「渋谷の落書き文化をポジティブにするには」という問いから企画を考えるチームも。

生徒たちは全6チームに分かれ、それぞれ主体的にフィールドワークやインタビューを行い、企画のヒントを収集した。なかには、「渋谷の落書き文化をポジティブにするには」という問いから企画を考えるチームも。

荒井 私のチームは、「渋谷でN・S高生の活躍の場をつくるには?」という問いから考えていき、すーじーさんがパーソナリティをされている「渋谷のラジオ」を見学させてもらいました。

アポイントを取るときは、大人の方向けの言葉遣いでコミュニケーションを取ることが難しかったんですけど、すーじーさんはすごくお話しやすい方だったので見学はとても楽しかったです。ラジオってもっと大きな場所で収録されていると思っていたんですけど、行ってみると思っていたよりもこぢんまりとしていて、自分たちでもできるかもしれないという気持ちになりました。

最終的には、N・S高で活躍している子がオープンな場でラジオをやるという企画になって、カフェとラジオを融合させた場所をつくりたいという考えを発表しました。

S高生の荒井優花さん

S高生の荒井優花さん

江村 このチームは企画をブラッシュアップする中で、「渋谷のラジオ」さんから、放送の枠が空く月にはぜひ何かこのチームと一緒に、という話もいただいて。「高校生でも、ちゃんとアポイントを取ればそういう場に入り込む余白があるんだね」という話を、チームのみんなとした記憶があります。

── 後田さんのチームは、最終的にどんな企画に落とし込んだんですか?

後田 最終的には、どこか渋谷の施設の1フロアを借りてイベントを企画したいという結論になりました。フロアにいくつかの机を置いて、その机ごとにトークテーマを掲げて、そこで高校生と大人がごちゃ混ぜになって会話が生まれるようなイメージです。

参加者を募って事前に予約してもらうというよりかは、ふらっと気軽に立ち寄れる場所がいいなという思いもあって。「気軽に」をキーワードに立地やアクセスについてもチームでディスカッションしました。

SHIBUYA QWSで実施したプレゼン発表は、オープンなアイデアピッチイベントとして開催。イベントのゲストや参加者からのフィードバックを通じて、地域活動の意義を深め、自分たちの可能性を実感する機会を提供した。

SHIBUYA QWSで実施したプレゼン発表は、オープンなアイデアピッチイベントとして開催。イベントのゲストや参加者からのフィードバックを通じて、地域活動の意義を深め、自分たちの可能性を実感する機会を提供した。

密なコミュニケーションを重ねながら成長を実感

── 先ほど荒井さんからは「自分の力になる」という期待感から参加したというお話もありましたが、改めてプロジェクトを振り返ってみて手応えを感じたポイントはありますか?

後田 これまでもイカ釣りの職業体験やワークショップなど、たくさんの課外活動に参加してきたんですけど、ここまで自分たちでフィールドワークする場所から考えて実際に行動してみるという経験はなかったので、本当の行動力みたいなものが身についたのかなと思います。

それから、今回はこれまでよりも長期間で、しかもリアルでのコミュニケーションが多いプログラムで。始まる前は不安だったんですけど、モチベーション高く最後まで走り切ることができました。完走できたことで継続力も身についたように思います。

荒井 私は、やっぱりコミュニケーションの部分で一番成長できたと感じました。さっき、初対面の人とのコミュニケーションが苦手とお話しましたが、今回のプログラムでは大体の生徒が初対面という状況でした。そんな中でも、チームのみんなと対面でたくさん意見交換を重ね、渋谷の街に出ていくという経験をしたことで、どんどん関係性を育んでいけたと思います。

江村 スタッフ側としてはやはり、放課後時間のようなものをつくれた手応えはありましたね。今回のプロジェクトでは、一日のプログラムが終わったあと、あえて後ろ2時間くらい、会場を開放したままにしたんです。そうしたら生徒たちはほぼみんな帰らなくて。そこで何か雑談が生まれたり、企画がブラッシュアップされたりということがありました。

また、個人的に一番好きなエピソードが、Slackでの帰宅連絡。安全確認の観点からプログラムが終わったあとにちゃんと帰宅しているかを生徒に報告してもらうんですけど、そこにプリクラを貼り付けてくる生徒がいて(笑)。ゲームセンターかどこかでみんなで遊んで帰ってきたんでしょうね。

Slack上での生徒たちのやりとりの一幕。授業時間外もチャットツールやビデオ会議などを使って、些細な雑談から企画の検討までさまざまなやりとりが展開された。また、ロフトワークの運営メンバーとの雑談の中で、進学/キャリアの相談をする生徒も複数名いた。

Slack上での生徒たちのやりとりの一幕。授業時間外もチャットツールやビデオ会議などを使って、些細な雑談から企画の検討までさまざまなやりとりが展開された。また、ロフトワークの運営メンバーとの雑談の中で、進学/キャリアの相談をする生徒も複数名いた。

後田 私たちも初対面だったけど、ご飯を食べに行ったりもしたよね。

荒井 行ったね、渋谷で。

取材の合間も仲良く談笑したふたり

取材の合間も仲良く談笑したふたり

江村 改めて、生徒の親密度が高まったプロジェクトだったなと思います。楽しかったことだけでなく、互いにモヤモヤしたことも含めて深い関係性がつくれたんじゃないかと。グループワークでは、意見の食い違いから揉めたりすることもあったけれど、そこから本音のディスカッションが生まれていました。そこがこれまでのPBLでやってきたプロジェクトと違った部分だと思います。

個人的には、モヤっとした感情って大人になっても必ず出くわすものなので、10代のうちに経験しておいた方がいいんじゃないかと思っています。「昨日と言ってること違うじゃないか」とか「なんで終わっていないのに先に帰るんだ」とか。モヤっとした感情になることも、そこから合意形成しようと力をあわせることも、やはり部活動や学校祭、放課後の時間などインフォーマルな場の方が生まれやすい。今回そうした場が生まれたことを実感できますし、その必要性を改めて再確認できました。

── 通信制高校としての特色を打ち出しながら、個別最適な学習にいち早く取り組んできたN高・S高ですが、今度は今の時代のインフォーマルな学びのあり方を切り拓いていく存在になるかもしれない。今後、ロフトワークや地域社会と一緒に取り組んでいきたいことはありますか?

後田 渋谷でまた何かをするにしても、今回のプロジェクトでつながった方々と一緒に企画を考えるなど、この経験をもとにしたことをやりたいです。今回は企画するまでがゴールだったので、実際に実施してみることもやってみたい。

荒井 私は地方の出身なので、渋谷だけじゃなくて、他の都市でもぜひこういうことをやってみたいなと思っています。

江村 地方で実施するのであれば、地域の企業さんとN高・S高生がコラボレーションをして、一緒に地域の課題解決や新しい価値の共創を目指すような取り組みができるかもしれません。今回のプロジェクトを通じてロフトワークでインターンをしたいという声も上がったので、地方の企業で働きながら学ぶ高校生だって出てくるんじゃないかと思っています。

── 生徒と地域社会が共に価値を作っていく「学び」のあり方は、とてもワクワクしますね。みなさん、今日は貴重なお話をありがとうございました。

企画:岩崎 諒子(株式会社ロフトワーク)

執筆:小山内 彩希

編集:くいしん

編集サポート:後閑 裕太朗・金 徳済(株式会社ロフトワーク)

インタビュー撮影:村上 大輔

プログラム撮影:加藤 甫

イラストレーション:野中 聡紀

プロジェクト概要

- クライアント:学校法人角川ドワンゴ学園

- プロジェクト期間:2023年2月〜10月

- 体制

- ロフトワーク

- プログラム方針策定フェーズ プロジェクトマネジメント:林 剛弘

- プログラム実行フェーズ プロジェクトマネジメント:古田 希生

- クリエイティブディレクション:橋本 明音, 東郷 りん, 松本 モモヨ

- プロデュース:金 徳済

- 制作パートナー

- ロゴ・キービジュアルデザイン:齋藤 俊輔, 菊地 昌隆(Ball Design)

- スチール撮影:加藤 甫

- 映像撮影:丸尾 隆一

- ロフトワーク

(※肩書きはプロジェクト実施当時)