- Event Report

[Event Report] バーチャル/フィジカルな都市空間におけるUXを考える〜MTRL FUTURE SESSION vol.01 #HAPTIC DESIGN

イベント概要

多様な領域のフロントランナーとともに、最先端の事例や取り組みについて議論しながら、未来のライフスタイルやビジネスの新たな機会領域を探る「MTRL FUTURE SESSION」。記念すべき第1回目のセッションは2020年7月6日、オンラインにて初開催されました。コロナ禍によってバーチャル空間におけるコミュニケーションの機会が急拡大する中、フィジカルな「身体」の活動の場の中心であった「都市」は今後、どのように変化していくのでしょうか。バーチャル空間と身体、都市のかかわりについて研究を重ねる方々とともに、これからの都市空間のUX(ユーザーエクスペリエンス)について議論しました。

イベント概要:MTRL FUTURE SESSION vol.01 #HAPTIC DESIGN 〜ヴァーチャル/フィジカルな都市空間におけるUXを考える〜

「人と都市」「バーチャル/フィジカル」の関係を問い直す試み

イベントの冒頭には、物理空間をバーチャル空間に再現する技術が飛躍的な進化を遂げる昨今の状況を踏まえ、ファシリテーターの株式会社ロフトワーク MTRLの柳原一也が話題提供を行いました。

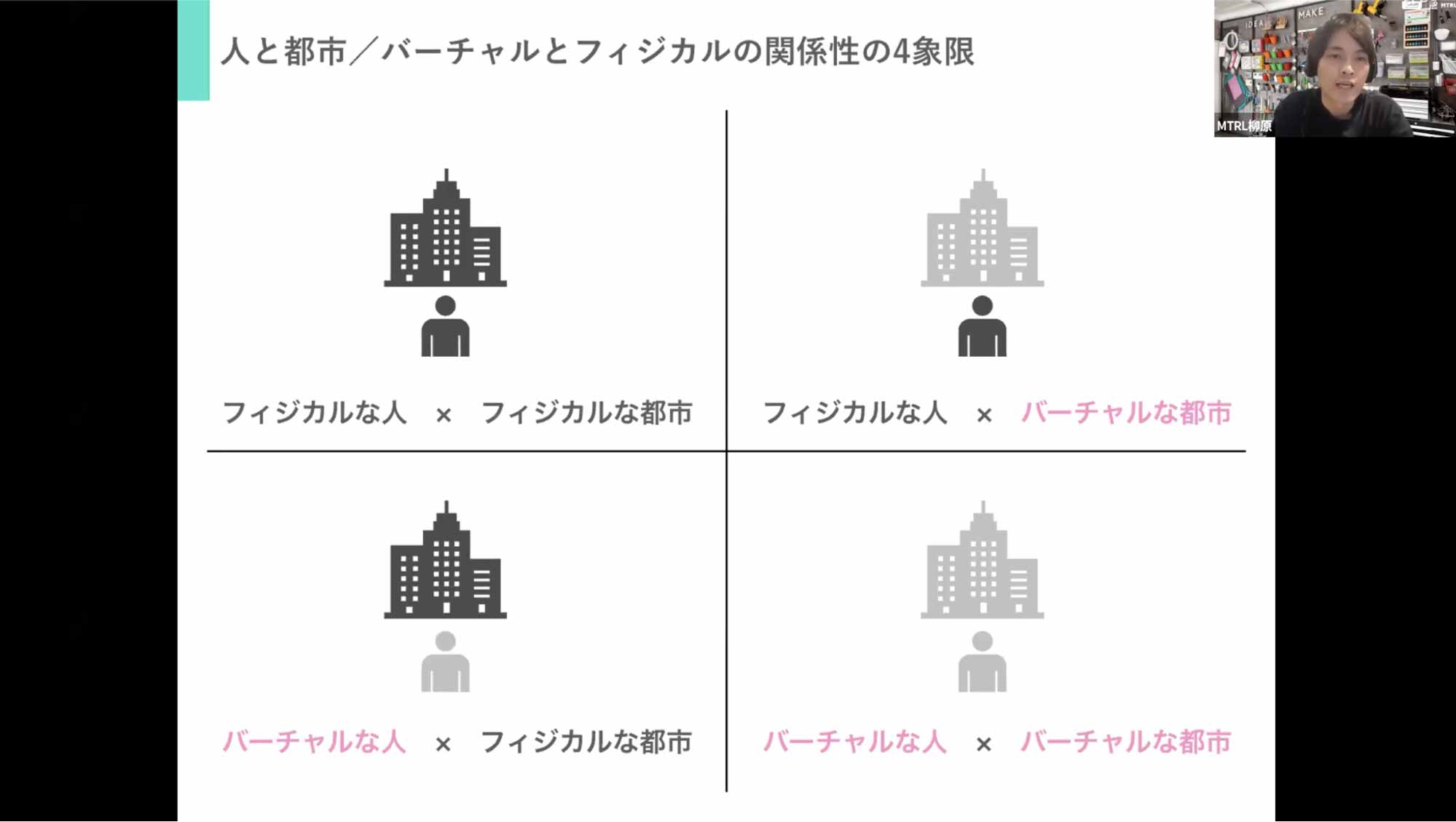

柳原はまず、都市空間のUXを考える手がかりとして「都市と人」「バーチャル/フィジカル」という概念を挙げ、4象限マトリックスに整理。これからの空間体験のあり方を、渋谷スクランブル交差点のハロウィンイベントに代表される「フィジカルな人 × フィジカルな都市」、オンラインミーティングやウェビナーなどの「フィジカルな人 × バーチャルな都市」、遠隔操作でアバターロボットを駆使するといった状況を意味する「バーチャルな人 × フィジカルな都市」、人々が物理空間を再現したバーチャル都市で活動する「バーチャルな人 × バーチャルな都市」の4つに分類しました。

その上で「これら4つの空間体験に深い知見を持つ登壇者たちと議論することで、今回のイベントを新たな都市体験の価値を考える一つの契機にしたい」と語りました。

セッション1:

都市のデジタルツイン化は空間の価値を高め、新たな都市像をつくりだす

最初のセッションには、VR(仮想現実)・AR(拡張現実)・MR(複合現実)コンテンツのプラットフォーム事業を展開する「サイキックVRラボ」(株式会社Psychic VR Lab)でCMO兼執行役員を務める渡邊遼平氏が登壇しました。

渡邊氏は発表の冒頭で「近い将来、現実とバーチャルが重なりあう世界がくる」と予測。ウォークマンやiPhoneの登場で音楽やインターネットを身にまとう文化が誕生したように、「VRやARの進展で“空間を身にまとうこと”が新しいライフスタイルになっていく」と示唆しました。

さらに渡邊氏は、こうした時代の変化に適応したまちづくりの一つに「空間のデジタルツイン化」を挙げました。空間のデジタルツイン化とは、物理空間から集めた膨大なデータをバーチャル空間上で再現しようとする考え方です。

「バーチャルとフィジカル双方の空間が相互に作用しあうことで、都市空間の可能性を拡張し、空間としての価値をより高めることができるのです」(渡邊氏)

その実践として、同社が開発するVR空間の制作・配信プラットフォーム「STYLY」を活用した取り組みについても紹介がありました。例えば「渋谷5Gエンターテイメントプロジェクト」(KDDI株式会社、一般財団法人渋谷区観光協会、一般社団法人渋谷未来デザインの三者により設立)が、電子音楽 × デジタルアートの祭典「MUTEK.JP」とコラボレーションし実施した渋谷の街全体を舞台とした回遊型XRアート展「INVISIBLE ART IN PUBLIC Vol.2 “Synthetic Landscapes”」のプラットフォームとして採用されました。高品質なコンテンツの制作から配信までが簡易に行えるSTYLYの特徴が評価されてのことでした。

「空間のデジタルツイン化によって展示場所の自由度が広がったり、観客の分散化が可能になれば、いわゆる“三密”を回避する新しいアート鑑賞法の提案にもつながる」と渡邊氏。

現在はライブやアートなど渋谷を象徴するコンテンツをリアル/バーチャルの両軸で体験できるプロジェクト「渋谷区公認バーチャル渋谷」のプラットフォームとしてSTYLYが採用されており、「今後はリアル側を拡張する方向だけではなく、バーチャル側をリアルに連動させるようなコンテンツの開発にも積極的に取り組みたい」と話しました。

セッション2:

バーチャルとフィジカルをつなぐ新しいメディアとしての「触覚デザイン」

続いて、株式会社ロフトワークで素材を起点としたプラットフォーム「MTRL」のプロデューサーを務める小原和也(弁慶)から、MTRL の活動とHAPTIC DESIGN PROJECTの取り組みが紹介されました。

HAPTIC DESIGN PROJECTは、バーチャルとフィジカルをつなぐ次のメディアとして「触れるデザイン=HAPTIC DESIGN」の可能性を探求する研究開発活動です。セッション3に登壇する慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科(以下、KMD)の南澤孝太教授とロフトワークの協働プロジェクトとして2017年にスタートしました。

「近年、センシング技術の向上や5G通信環境の整備などにより、触覚の三原色といえる力・振動・温度の感覚をほぼリアルタイムで遠隔に伝達することが可能になりつつあります。このプロジェクトでは、触覚を起点としたデザインの研究開発やコミュニティの構築を通して、“触業=HAPTIC DESIGNER”という新しい職能の創出を目指しています」(小原)

HAPTIC DESIGN PROJECTでは、企業との共同研究にも力を入れています。例えば、自動車部品メーカーの豊田合成株式会社との協働プロジェクトでは、同社が開発した次世代ゴム「e-Rubber」を使い、クリエイターとともに新しい触覚体験コンテンツを開発する取り組みが進んでいるそうです。

小原は「研究者やクリエイターだけでなく、今日のイベントに参加してくださった方々も含め、多様な人々と共にHAPTIC DESIGNの様々な可能性について考えていきたい」と強く訴えました。

セッション3:

ハプティクス(触覚技術)の進化が身体のデジタルツイン化を可能にする?

続くセッションでは、「触覚メディア」「身体性メディア」の研究に取り組むKMD Embodied Media Projectを主宰する南澤孝太教授が登壇。小原のプレゼンを発展させる形で、ハプティクス(HAPTICS/触覚技術)がひらく新たな空間体験について考察しました。南澤氏は、開発に携わった全身触覚スーツ「Synesthesia wear(シナスタジア・ウェアー)」を例に挙げ、「バーチャル空間での体験を皮膚感覚に変換して人に伝えたり、MRを組み合わせることができれば、私たちの“空間をとらえる感覚”も大きく変化していくはず」と力を込めました。

実際、コロナ禍のリモートワーク環境では、zoomの画面越しに触感を伝送する試みが行われ、高い精度で再現することに成功したと言います。こうした技術をさらに全身の体験にまで拡張したのが「TELEXISTENCE」(テレイグジスタンス/遠隔存在)です。

これはオペレーターの動きをクラウド経由でアバターロボットに伝送し、その動きを制御することであたかも遠隔地に存在するかのように行動できる技術のことです。南澤氏が技術顧問を務めるスタートアップ「TELEXISTENCE Inc.」(2017年創業)でも、コンビニエンスストアの陳列作業を行うアバターロボットの開発を進めていて、実店舗での利用を見込んでいると言います。

「将来的に1人のオペレーターで複数のロボットを遠隔で操作できれば、映像や音声だけでなく、物理的な作業を伴う業務もリモート化が可能になる。そうなれば、本格的に場所を問わない働き方が可能になるだけでなく、障害や加齢によって身体機能の制約がある人々の活動の幅を広げることにもつながります」

これまでSFの世界の話だったテクノロジーによる身体機能の拡張、いわば身体のデジタルツイン化が現実となりつつある今、私たちの社会やコミュニケーション、都市空間のあり方にも大きな変化が訪れるはずです。

「テクノロジーは人々を自由にするポジティブな面と同時に、ネガティブな面も持っています。未来をディストピアにしないためにも、これらの変化を見据えた新たなルールづくりや社会デザインについて、多角的に議論していくことが重要だと思います」

セッション4:

人々は「フィジカル空間」に何を望むのか、これからの都市のあり方とは

最後は、社会学を基軸に情報メディアが都市空間に与える影響について研究を重ねる明治大学情報コミュニケーション学部准教授・南後由和氏が発表を行いました。

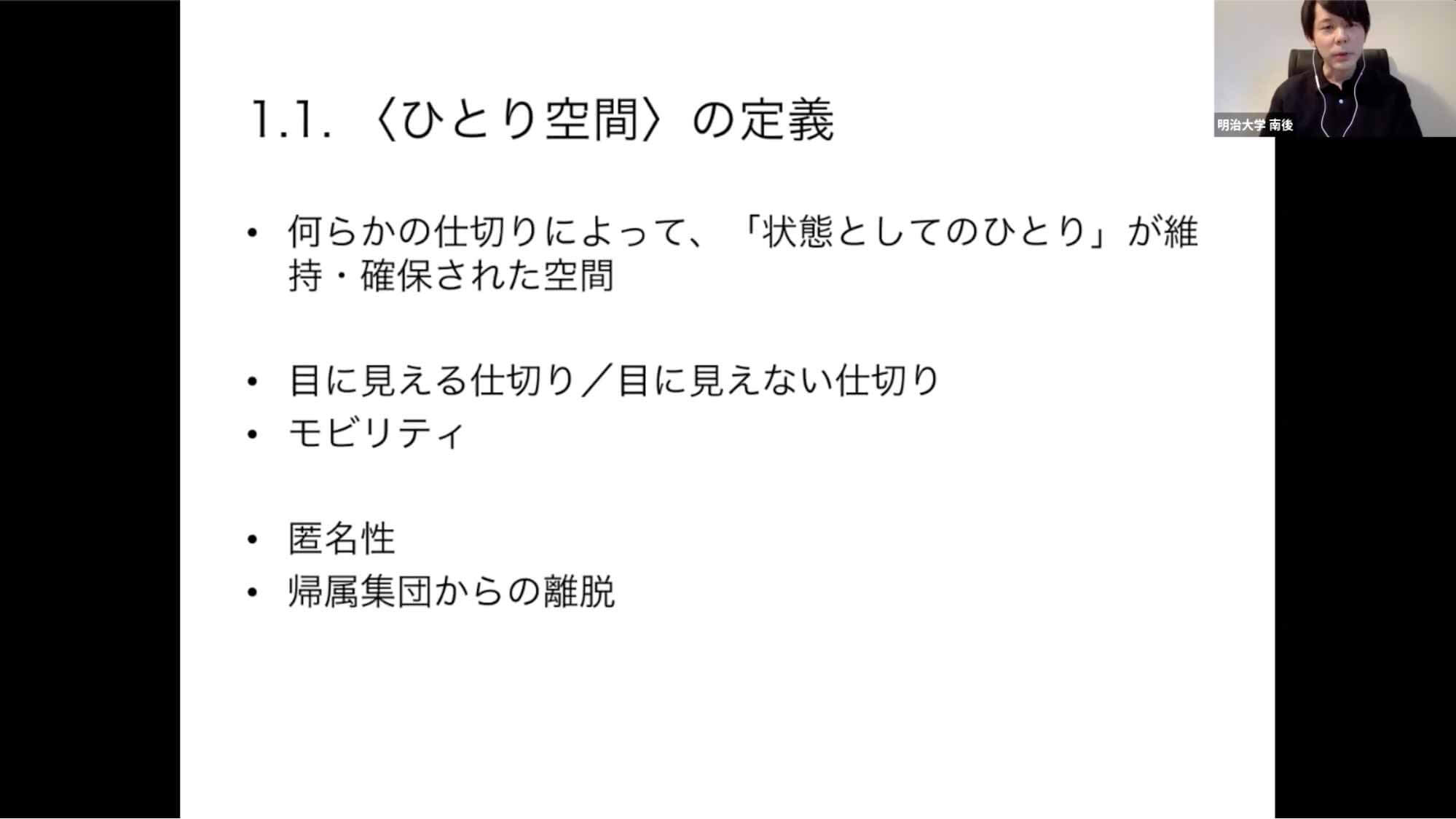

南後氏は、スマートフォンなどのモバイルメディアの普及により、現代の都市空間は「ひとり空間」と「群衆空間」への二極化が進むようになった、と指摘します。ひとり空間とは、壁や間仕切りで区切られた空間であり、移動中を含め、家族・学校・職場などの帰属集団から一時的に離脱した「状態としてのひとり」が空間化したものです。

さらに、スマートフォンやSNSが浸透した2010年代以降、「人々はモバイルメディアという見えない仕切りを用いて、自在にひとり空間を立ち上げることが可能になった」と言います。

「つまり、現代の都市空間には無数のひとり空間が遍在しているわけです。他方で、人々はネットを介して常に誰かとつながっている“常時接続社会”をストレスにも感じている。そのため、一時的に自分をそこから切り離すための空間や、それぞれのひとり空間が緩やかにつながり合う“みんなでひとりでいる空間”など、新しい形のひとり空間も求められるようになってきています」

一方、大勢の見知らぬ人たちと集団的体験を共有する大規模空間について、南後氏は「群衆空間」と定義。代表例として、渋谷ハロウィンを挙げました。

「人々はコスプレという共通のテーマに基づき、“群れる”“触れる”というフィジカルな集団的体験を共有すると同時に、その体験をSNSに投稿するなどしてバーチャルのコミュニケーションにも関与している。つまり、物理空間とバーチャル空間を離接的に行き来している。VR/AR/MRが浸透したこれからの都市空間においては、このように“みんな”の状態と“ひとり”の状態を自在にスイッチングしながら行き来する“離接的”な空間のあり方が重要になる」と語り、発表を締めくくりました。

クロストーク:

フィジカルな「場の気配」や「空間的熱狂」をバーチャル上でいかに共有するか?

それぞれの話題提供の後は、登壇者4名によるクロストークが行われました。

まず、今回のコロナ禍における気づきとして、南後氏は「フィジカルな接触が忌避される状況になった結果、リモートで共有することが難しい触覚による体験の価値がこれまでになく増している」と指摘。デジタルツイン化された都市空間においては、自分があたかもその場にいるようなリアルな感覚を共有できるVR技術の構築が重要であると述べました。

一方、都市のデジタルツイン化を目指すプロジェクト「バーチャル渋谷」に参画する渡邊氏は、「現状ではどんなに大量のアバターを出現させても、フィジカルな場の雰囲気や熱狂をバーチャル空間で表現することは難しい」と技術的な課題に触れました。

それを受けた南澤氏は、解決策の一つとして「情動のデータ化」に言及。心拍や目線の動きをデータ化し、その場に集まる人々の興奮状態や情動をデジタルツイン側に反映することで「フィジカルとバーチャルが双方向に作用し合う空間体験を演出することも可能になる」との見解を示しました。

今後、人々がフィジカルとバーチャルを自由にスイッチングしながら行き来できるようになると、無数の「自分だけが見ている世界」や「みんなが見ている世界」が生まれ、空間は多層化されていきます。南後氏は「そうなるとバーチャル空間においても“見たいものだけを見る状態”、つまりフィルターバブルのような現象が起きるリスクがある」と指摘。より“ひとり空間”の強度を高める方向のみに行くのではなく、一人ひとり何をどのように共有するかという議論が必要と強調しました。

ここで小原が、人気バンド・サザンオールスターズの無観客配信ライブに参加した際の体験について言及。「会場で人混みに揉まれるのではなく、自分の好きな環境でリラックスしながら演奏を聴く体験は非常に新鮮だった」と率直な感想を述べた後、こうした鑑賞スタイルが音楽ライブの楽しみ方の新たな選択肢として成立するために必要な条件について質問しました。

そんな疑問に対して、「ライブならではの一体感や熱狂は共有しつつも、人混みで見知らぬ他人と肌を密着させるような身体接触は非共有にできるような、触覚の共有レベルを自分でカスタマイズできるような空間体験をデザインすることが大事」と答えた南澤氏。

一方、南後氏は「触覚の伝送・共有技術の向上によってバーチャルとフィジカルが地続きに接続可能なものになりつつある今、「状態としてのひとり」とはどういうことか、他者との境界をよりミクロな視点で見ていく必要がある」と新たな視座を投げかけました。

バーチャルとフィジカルの境界が互いに溶け出し、一人ひとりの固有な体験が共有可能になればなるほど、その線引きに自覚的になることがデジタルツインにおける気配や雰囲気の共有につながっていくのかもしれません。今回のセッションは、未来の都市空間にハプティクスがもたらす新たな可能性について、再認識する機会となりました。