- Event Report

大企業とスタートアップの共創を実現するには何が必要か? 地域における“製造業コミュニティ”という突破口

スタートアップと製造業の「共創」を、どのように起こすことができるのか?製造業企業の新規事業担当者たちにとって、協業・連携を進めたいという希望はあれど、どこから手をつけるべきか、どう共創モデルを組み立てればよいか迷いを抱えていることも多くあります。

2025年8月19日、FabCafe Kyotoにて「シンポジウム:大企業のオープンイノベーション最前線 ― 地域における製造業コミュニティの重要性」が開催。京都府、Monozukuri Ventures、ロフトワークが中心となり、愛知・兵庫といった地域自治体やスタートアップ・VCも交えて、製造業と起業家の連携の可能性を探る場を開きました。

このシンポジウムで繰り返し語られたのが「コミュニティ」というキーワードでした。シリコンバレーでは、なぜコミュニティの中で協業が驚くほど速く進むのか? 日本の製造業が持つ技術力を、グローバルなエコシステムで活かすには何が必要なのか? そして、地域に根ざした製造業コミュニティは、大企業とスタートアップの共創をどう加速させるのか? シリコンバレーの最前線から、関西・中部地域での実践まで、2時間半にわたる議論の様子をレポートします。

イベント情報

シンポジウム:大企業のオープンイノベーション最前線

– 地域における製造業コミュニティの重要性

製造業とスタートアップの共創をテーマに、オープンイノベーションの実践知を共有するシンポジウムを開催します。シリコンバレーや関西・中部の事例をもとに、短期間での製品化や技術・ノウハウの水平連携を実現する仕組みに注目。大企業の現場課題に応える新たな連携戦略を考えます。

- 京都府 商工労働観光部 産業振興課の安達さん

続けて、今回のイベントの発起人でもあるMonozukuri Venturesからは、製造業企業のオープンイノベーション推進に携わる横溝真衣さんが登壇。自社の取り組みを通して実感してきたという「製造業界におけるスタートアップ×大企業の連携」の価値と課題に触れました。

- Monozukuri Venturesで執行役員・オープンイノベーション担当を務める横溝さん

ハードテックコンサル・VC投資・オープンイノベーション推進などの取り組みを行うMonozukuri Ventures。これまでの支援を通して、大企業とスタートアップの連携から生まれる可能性を実感してきたといいます。

大企業とスタートアップが共に事業を生み出し、スケールさせていくことはとても重要です。しかしその一方で、「連携」への道のりは決して簡単ではないといいます。両者の間にある文化的なギャップや、既存事業とのシナジーを起こすことの難しさ、成果が出るまでの費用対効果が見えづらいことなど、実現には多くの障壁があります。

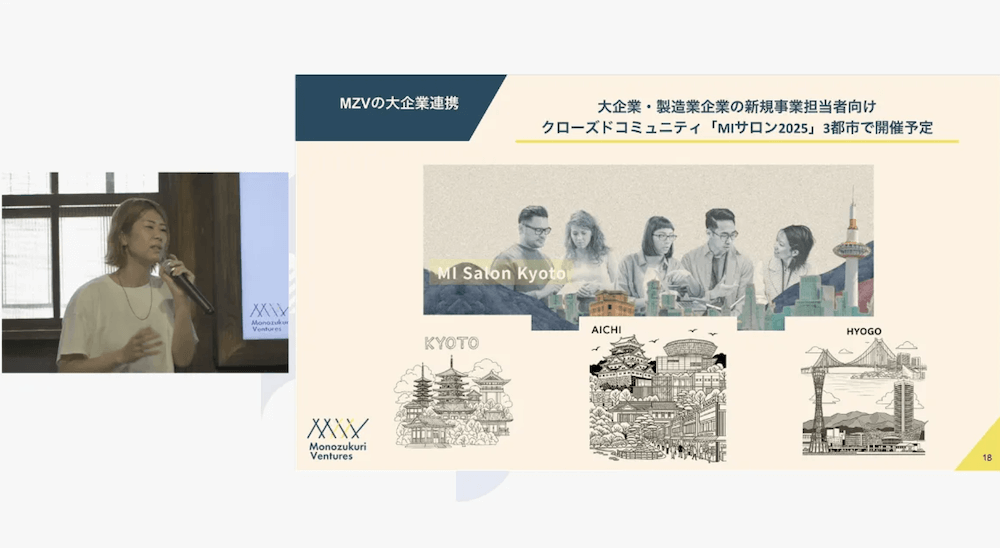

そうした課題解決のために、Monozukuri Venturesはロフトワークとともに新たなプラットフォーム「Monozukuri Innovation Lab(MIL)」を立ち上げ、専門企業の知見を駆使しながら、実効性ある協業モデルの構築を目指しています。さらに、製造業の新規事業担当者が本音で課題を語り合えるクローズドコミュニティ「MIサロン」を、関西複数都市で展開していく構想にも触れました。

シリコンバレーと比較して見えてきた、日本が目指すべきスタートアップエコシステム

- 写真左から、高乗正行さん、本蔵俊彦さん(i-nest capital)

大企業とスタートアップの共創において、なぜコミュニティが重要なのか?パネルセッションでは、シリコンバレーを舞台にベンチャーキャピタルとしての活動を行う高乗正行さん、本蔵俊彦さん(i-nest capital)が登壇。Monozukuri VenturesのCEO 牧野成将さんが聞き手となり、その貴重な経験談を引き出しました。

Matter Venture Partners 日本代表

高乗 正行

Matter Venture Partners 日本代表。

1993年日商岩井(現・双日)に入社。情報産業部門を経て、米国シリコンバレー駐在。

2001年に半導体EC通販を展開する株式会社チップワンストップを創業。2004年東証マザーズに上場、2011年世界最大のエレクトロニクス商社Arrow Electronicsへ売却。以降、2023年まで同社の日本代表および米国本社副社長も兼務し、グローバル経営に携わる。2024年よりシリコンバレーのハードテック特化のベンチャーキャピタルMatter Venture Partners日本代表、神戸大学客員教授、双日株式会社顧問。

神戸大学理学部卒業。神戸大学大学院経営学研究科修士課程修了(MBA)。経済同友会幹事。

i-nest capital Partner

本蔵 俊彦

東京大学理学系大学院卒業後、同大学特任助手としてゲノム解析研究に従事。その後、研究と事業の橋渡しの役割に惹かれ、ビジネスの世界へ転身。国内証券会社にてアナリスト、外資系コンサルティング会社マッキンゼー&カンパニー、政府系投資ファンドの産業革新機構を経て、大阪大学の技術を基に、革新的DNAシーケンサー開発に挑むクオンタムバイオシステムズを設立。シリコンバレーに研究開発拠点を構え、現地でチーム組成、半導体会社と提携し、研究成果を米国大手事業会社へ売却。現在は、i-nest capitalにて関西/中部圏を中心に、グローバル志向のディープテックへの出資、支援をしている。コロンビア大学MBA。

シリコンバレーの共創を支える“ローカルなコミュニティ”

当日は、高乗さんによる基調講演に続いて、シリコンバレーのスタートアップエコシステムを肌で体験してきたお二人に、その特徴を聞いていきました。

最も大きな違いは、その「スピード感」。本蔵さんは、シリコンバレーにおいては、「誰の紹介なのか?」「誰がどう支持しているのか?」というレピテーション(評判)と信頼関係が何より重要だと語ります。コミュニティで起きた会話のなかで、その場で資金調達が決まることすらある。これは、シリコンバレーの長年の歴史とローカルなコミュニティがあるからこそ実現する光景であり、協業のスピードが加速する要因でもあります。

さらに興味深いのは、そうした現地コミュニティに入り、関係を広げていく方法です。高乗さんは自身の実体験として、共同出資や投資先の支援を行うなかで、現地のVC仲間と「ワインが好き」といった個人の趣味から意気投合し、ネットワークが広がっていったといいます。

ビジネスを入り口にしつつも、個人的な関係性を深めることで、より強固な信頼関係が構築されていく。こうして「ローカルコミュニティの一員になる」ことが、グローバルなスタートアップエコシステムで活躍する鍵となっていたのです。

- 3人の男性が長机につき、登壇者として話している様子

日本の製造業に求められるのは、市場と技術の両面に目を向けること

では、グローバルなスタートアップエコシステムにおいて、日本のハードテック分野にはどこに強みがあり、どこに弱みがあるのか?

本蔵さんは、日本には、ものづくりや材料分野で明文化できないノウハウがあり、そこから発明が生まれてくるのは強みだといいます。一方で、その技術力を事業の成功に繋げられないのが課題だと指摘しました。

「もの作り、材料、半導体など、シリコンバレーにはないようなシーズに特化したところで、一社ではできないところを複数企業で協力し、資金をかけずにプロトタイプまで実行していく。VCに関わってもらいながら、事業として目鼻立ちをつけて出資してもらうところまでやりきることが重要です。」

高乗さんも、「優れた技術が、部品として使われるだけで終わってしまうリスクがある」と指摘。その改善に向けては、「どの市場に向けて事業を進めていくのか?」を考える必要があるといいます。市場性を定義しなければ必要な投資の規模もわかりません。だからこそ重要なのが、VCの存在。VCは「共同経営者」として、技術の面白さだけでなく市場の可能性を見極め、この定義を企業と共に作り上げていく役割を担うべきではないか、と提言しました。

地域の「共創支援」が抱えるリアルな課題を解決するには?

シリコンバレーの分析から見えた、コミュニティが持つ力。では、日本の地域でそれをどう実現するのか? 最後のトークセッションでは、金丸良さん(愛知県)、高橋桐子さん(兵庫県)、横溝真衣さんが登壇。ロフトワーク / FabCafe Kyotoの木下浩佑が司会を務め、地域における共創のリアルと、コミュニティ実装に向けた示唆を語り合いました。

愛知県 スタートアップ推進課 主査

金丸 良

1988年生まれ、名古屋市出身。南山大学法学部卒業後、新卒で愛知県に入庁。中小企業の経営支援や航空宇宙産業支援部門、三菱UFJ リサーチ コンサルティングに研修派遣を経て、2019年にスタートアップ推進課の立ち上げに合わせて参画。2024年10月にオープンしたSTATION Aiのスタートアップ支援メニューの設計やManufacturing/GX領域に特化したアクセラレーションプログラムの運営に携わる。プライベート活動として、NPO や中小企業のプロボノ支援等も経験。

兵庫県 産業労働部 新産業課 新産業創造班長

高橋 桐子

兵庫県生まれ、兵庫県育ち。兵庫県庁入庁後、職員の人材育成、環境政策、県産農林水産物の輸出促進、国際交流等の業務に従事し、2023年4月からスタートアップ支援を担当。社会課題解決と経済成長を牽引するイノベーション創出に向けて、国内外のスタートアップと県内企業のオープンイノベーション、スタートアップの海外展開支援等に携わる。2025年から、地域産業の強みと連携したイノベーション創出を強化するため、ものづくりスタートアップ創出支援をスタート。

MIサロンが目指す「コミュニティ」の価値

話題は、地域における製造業コミュニティの実践を促していくために立ち上げた『MIサロン』から始まります。その発足のきっかけは、大企業側の課題感を「分かち合う」ための場がなかったことでした。2024年に京都リサーチパークで立ち上がった「京都オープンイノベーションコミュニティ」には、数社の新規事業担当者が参加し、自社事例の共有だけでなく、各社担当者の本音や苦労を共有する場になったといいます。このリアルな声を分かち合うことで困難を乗り越えていけるのでは——。その期待から、このMIサロンへの展開に繋がったといいます。

地域の“共創の現場”で見えてきた課題と可能性

トークでは、各地域の担当者から見た、地域におけるスタートアップの共創支援が抱える課題にも触れられました。愛知県でManufacturing/GX領域に特化したアクセラレーションプログラムの運営に携わる金丸さんは、地域の産業と共に成長するスタートアップをどう作るかが課題だと言及。

そのために愛知県では、オープンイノベーションを推進するための拠点『STATION Ai』が運営されています。7階建ての建物で、500社以上のスタートアップ、200社以上のパートナー企業が入居するこの大規模な施設では、共創のサイクルを個別のマッチングのみで回していくことには限界がある。企業どうしの自発的なマッチングを起こしていくための、環境づくりやコミュニティ運営をいかに実践できるかが課題になっているといいます。

- 愛知県 スタートアップ推進課 主査 金丸さん

兵庫県でものづくりスタートアップ創出支援に携わる高橋さんは、分野に特化した支援ができていなかった現状に触れ、県内のものづくり企業との結びつきをどう作り、どう連携支援を行っていくかを考えたいと語りました。

兵庫県では、企業の顔が少しずつ見えてきたものの、コミュニティまでは作れていないと振り返ります。各企業の新規事業担当者から「職場で孤軍奮闘している」という声が聞こえる中で、課題や知見を共有し、ゆくゆくはスタートアップとの協業を目指したいと語りました。

-

兵庫県 産業労働部 新産業課 新産業創造班長 高橋さん(写真中央)

それぞれの課題感を共有するなかで見えてきたのは、愛知県も兵庫県も、企業同士が協力して新しい事業を生み出すには、信頼関係に基づくコミュニティを必要としているということ。同時に、中長期的にコミュニティを育むための「成果指標」をどう設計するか、という共通の課題も浮上しました。

コミュニティが育ち、共創が生まれ、世に発信できるまでには数年を要します。なぜその時間が必要なのか、どんなプロセスを経るのか——こうした時間軸と工程を各所が認識できるよう共有していくことが重要です。

一方で、行政の年度予算サイクルが中長期計画を立てづらい要因になっていると高橋さんは指摘します。行政による施策は3年で見直され、事業者の採択は1年ごと。しかし価値あるコミュニティを育むには最低3年以上の時間が必要です。金丸さんはこの「時間軸のズレ」に対して「2年以上の計画を立てて年度ごとのゴールを決めるべき」と言及しました。

ロフトワークが共創空間づくりを支援する際も、段階的な指標設計を行います。活動初期は会員数を重視し、数年後にプロジェクト数へ切り替える。こうしたロードマップを構想時点で描き、ステークホルダーと合意形成することが、定量化しづらいコミュニティ活動の鍵になります。

「費用対効果」の壁を、コミュニティで越える

企業連携によるオープンイノベーションにおいて、高い壁になるのは「費用対効果があるのか?」という問いだと話す横溝さん。大企業で稟議を上げて物事を進めるためには必須の視点ではあるが、イノベーションを起こす上では時に定量的な効果が不明瞭なことも多いといいます。

ここで重要になるのが、コミュニティによる費用対効果の再定義です。育んだコミュニティのなかにどんなプロフェッショナルがいて、どう連携することができるのか? 関わる人々の顔が見え、信頼関係が構築されることで、技術連携がスムーズになり、事業としての勝率が上がる。この「勝率の向上」という新しい尺度は、コミュニティの価値を示す一つの指標になり得ます。

加えて重要なのは、ビジョンを共有し、共感できる仲間を作っていくこと。企業連携やイノベーションのプロセスにどのような意味を見出し、どのようなビジョンへ進もうとしているか。不透明なイノベーションの領域だからこそ、それを信じて突き進める仲間を社内にも社外にも作っていくことが、一歩を踏み出す勇気につながるのです。

「人のつながりを支える仕組み」がオープンイノベーションの基盤になる

シリコンバレーが証明したのは、コミュニティが単なる交流の場ではなく、協業のスピードを高め、イノベーションの成功率を劇的に向上させる戦略的インフラになりうる、ということでした。

そして、MIサロンのような担当者コミュニティは、日本においてこのような仕組みを実践していくために、大企業担当者の孤独な戦いを、信頼で結ばれたチーム戦へと変えていく試みです。ものづくりの技術力という日本の強みと、地域の信頼関係という土台を掛け合わせることで、新しい共創のモデルが生まれるのかもしれません。

大企業とスタートアップの共創は、一朝一夕には実現しない。しかし、コミュニティという基盤があれば、その道のりは明らかになるはずです。イノベーションの未来を切り拓く鍵は、技術だけでなく、人と人との繋がりと、それを支える仕組みといえるのではないでしょうか。

ロフトワークとMonozukuri Venturesでは、製造業企業のオープンイノベーション推進を支援する新たなプラットフォーム「モノづくりイノベーションラボ(Monozukuri Innovation Lab)」を共同で立ち上げました。

スタートアップと製造業の連携に潜む「やってみたけどうまくいかない」「期待した成果が出ない」といった現場の声に応え、実効性ある協業モデルの構築を目指すものです。

今後も、定期的にイベントを始めとするコミュニティ活動も実施予定です。

イベント企画:Monozukuri Ventures、Fabcafe Kyoto

取材・執筆:乾隼人

編集:後閑裕太朗

撮影:山月智浩