- Project Report

【レポート】持続可能な未来のデザインを実践的に学ぶサマースクール「School of Fashion Futures」

2021年8月、KYOTO Design Lab[D-lab]では、持続可能な未来のデザインを実践的に学ぶサマースクール「School of Fashion Futures」が開講されました。ファッションを軸にバイオマテリアル / アルゴリズミックデザイン / サーキュラーデザインを横断的に学ぶ、日本初となる意欲的な試み。コロナ禍のもとオフラインとオンラインを併用しながら実施された8日間のスクール、そのレポートをお届けします。(text : 木下浩佑 [FabCafe Kyoto / MTRL])

2021年現在における「サーキュラーデザイン」概況

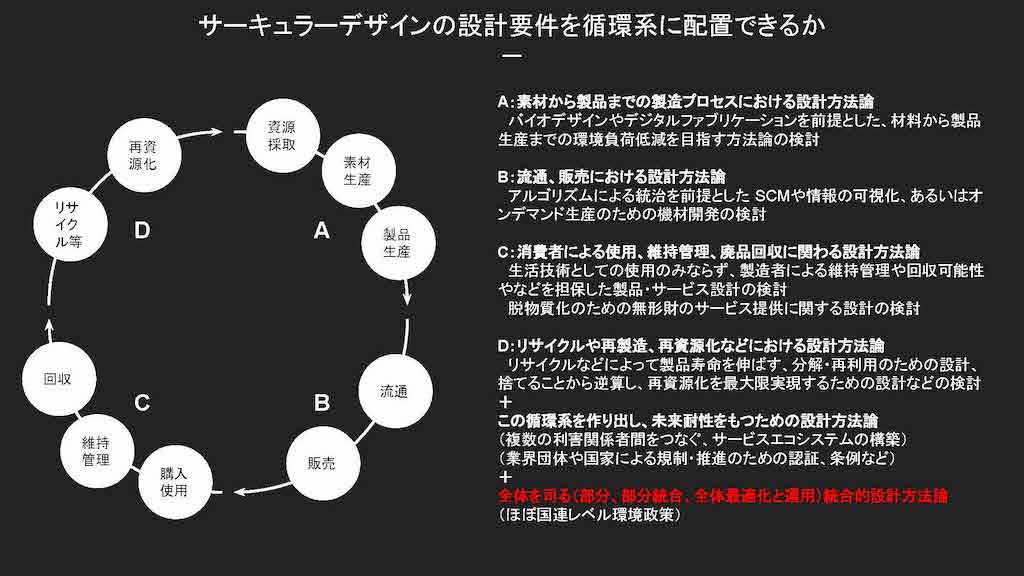

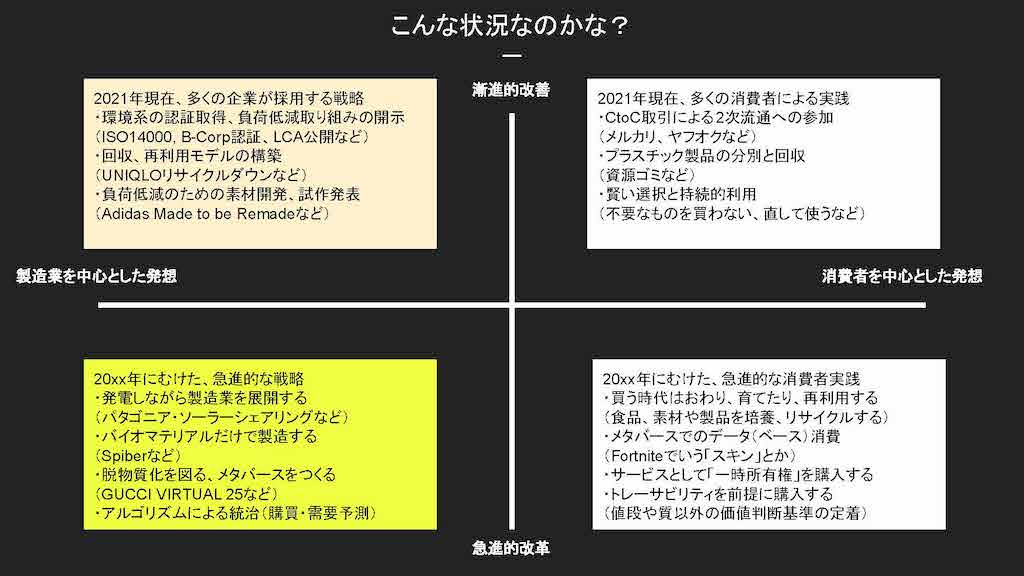

サマースクールの初めには、水野大二郎 特任教授による「サーキュラーデザイン」の概説のレクチャーが行われました。

先行研究や製品・プロジェクトの実践事例も踏まえながら、「サーキュラーデザイン」を取り巻く現況を整理するともに、今後デザイン領域において求められるプレイヤーの役割・スキルセットについての視点が提示されました。

▲ 講義資料より一部抜粋。プロダクトライフサイクルやサプライチェーンの全体を循環型のシステムとしてデザインするためには、複数の設計方法論を連動させ、またそれらを統合的に司る必要が生じる。また、ステークホルダーやシステムの面にとどまらず、価値創造のプロセスにおいても更新の必要が迫られることが示された。デザインの対象は、製品単体のみならずサービスやシステムのデザインにまで至るため、デザイナーに対しても多様な領域を横断的に扱える知識やスキルが求められている。

▲ オフライン会場では、身近な製品を題材にサーキュラープロダクトデザインのプロトタイピングを行うグループワークも実施された。

バイオレザー演習(オフラインワークショップ)

KYOTO DesignLabを会場としたオフラインワークショップは、3名の一般受講者および制作をサポートする学生メンバーとともに行われました。期間中の前半は、「キノコや微生物由来のバイオレザーの作り方」をテーマに、サスティナブルな皮革代替素材としても近年注目される「SCOBY(コンブチャ)レザー」や「マッシュルームレザー」の培養実験と、収穫したSCOBYを用いたプロダクトアイデアのプロトタイプ制作を実施。

▲ 菌の培地制作とSCOBYの培養。SCOBYは「紅茶キノコ」「コンブチャ」と呼ばれるバクテリアと酵母の共生体で、発酵の過程で生成されるシート状の皮膜を乾燥させることで、レザーのような質感のマテリアルをつくることができる。(*SCOBY:”Symbiotic culture of bacteria and yeast” の略称)

▲ SCOBYの収穫のようす。収穫直後は水分を多く含んでおり、洗浄のうえ乾燥させる必要がある。乾燥の工程や環境により、色・質感に変化が生まれる。

▲ SCOBYを用いたプロダクトアイデアの試作。各自マテリアルの特性と向き合いながら、意匠性や機能性のみならず、「サーキュラーエコノミー」の社会実装に向けた批評的な視座も含めてアプローチを探る。

▲ バイオレザー演習は、津田和俊氏 [画像左] のKYOTO Design Labでの研究をベースに、ゲスト講師として川崎和也氏(Synflux株式会社 代表取締役 CEO スペキュラティヴ・ファッションデザイナー/デザインリサーチャー)[画像右]を迎えて進行された。

Houdini 演習(オフラインワークショップ)

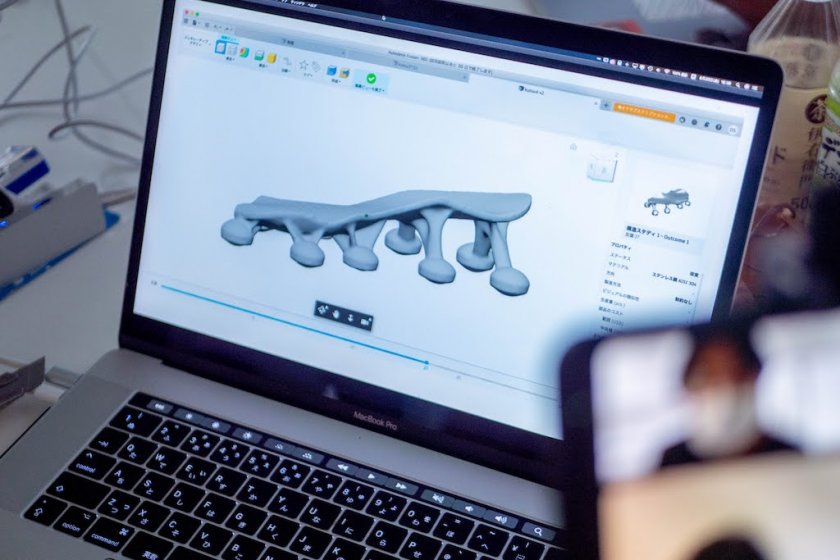

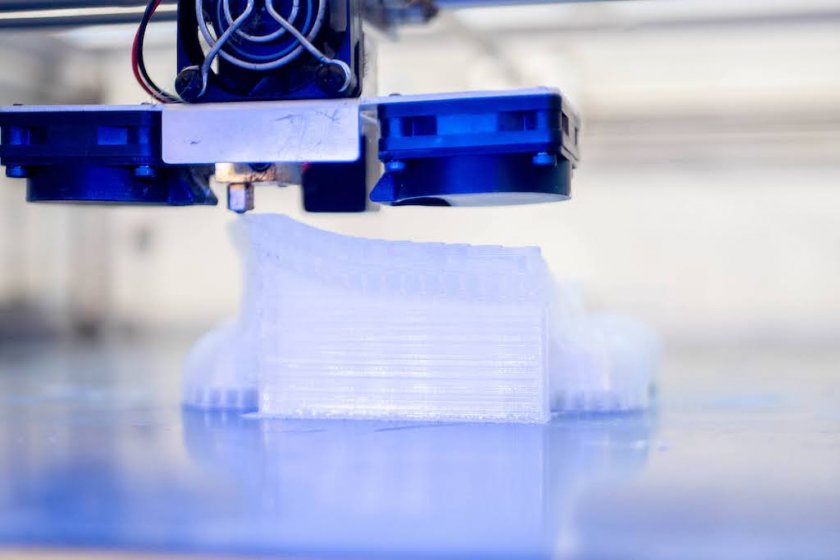

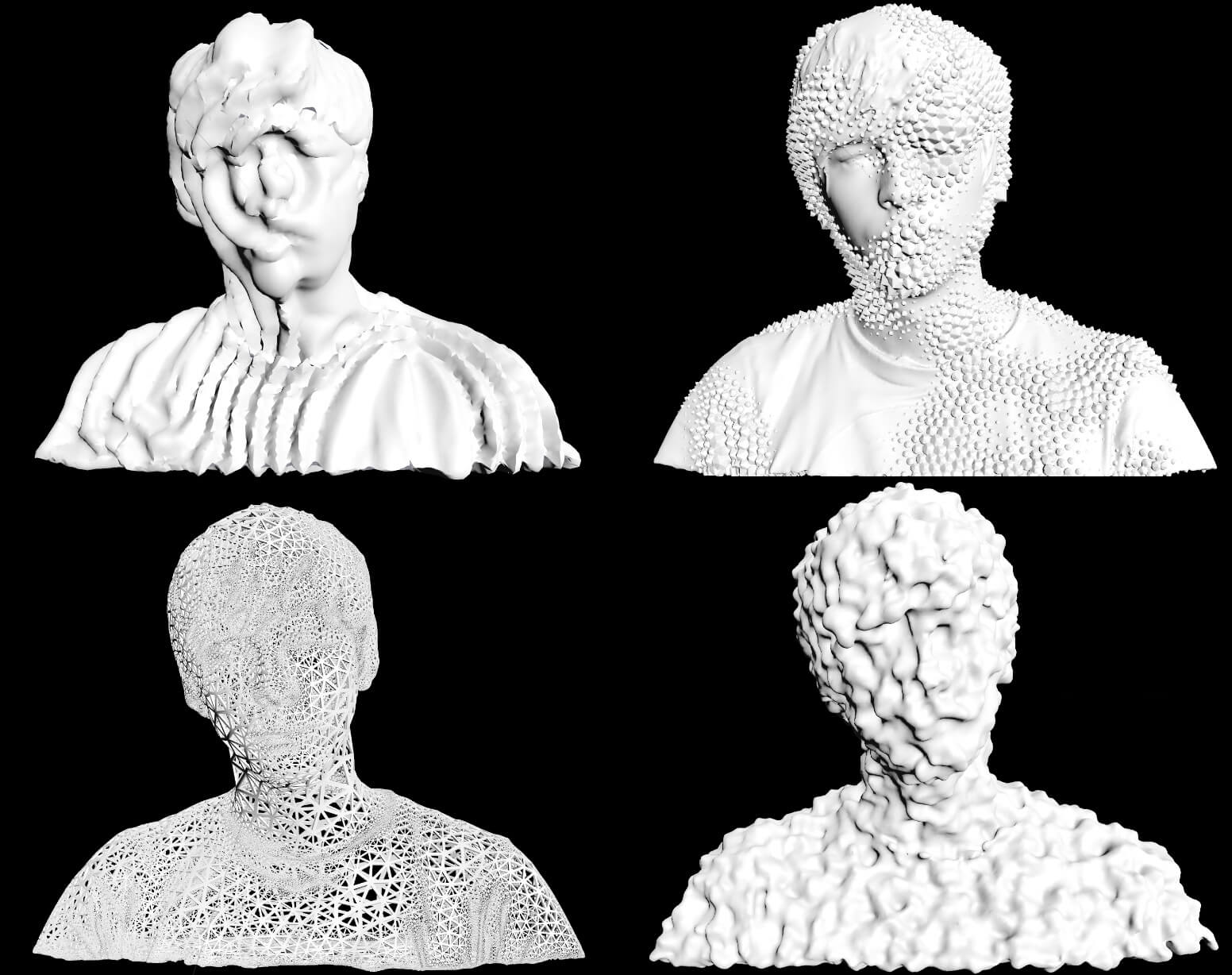

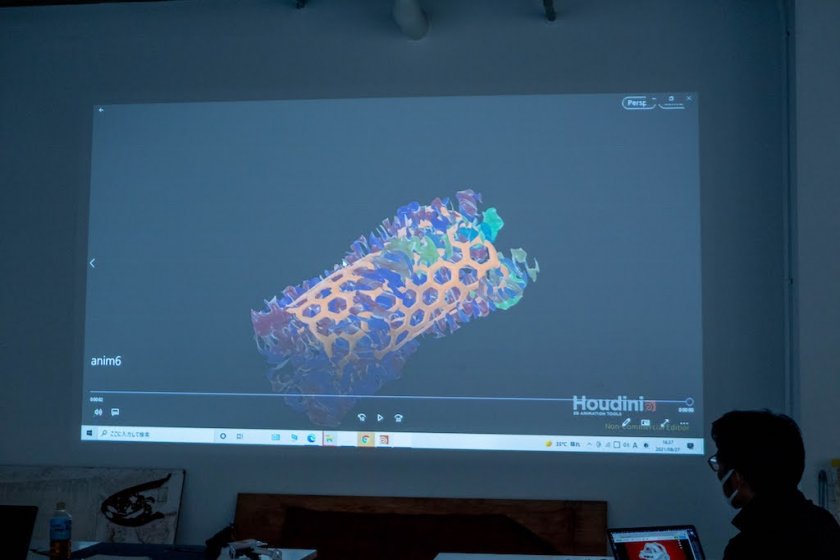

期間の後半は、プロシージャルな3DCGモデリングと物理シミュレーションが可能なソフトウェア「Houdini」の演習を中心に行われました。ファッションデザイン・サーキュラーデザインへのアルゴリズムによるデータ作成手法の導入・活用は、立体造形やパターンの設計、製造工程の合理化のみならず、本講座の冒頭で提示された「脱物質化」「メタヴァース化」の視点においても今後の可能性が期待されます。

▲ 制作工程①「ボディスキャンによるデータ作成」:各参加者は高精度の3Dスキャナを用いて自身の身体の一部を3Dデータ化。この3Dモデルをもとに、Houdiniで制作を行う。

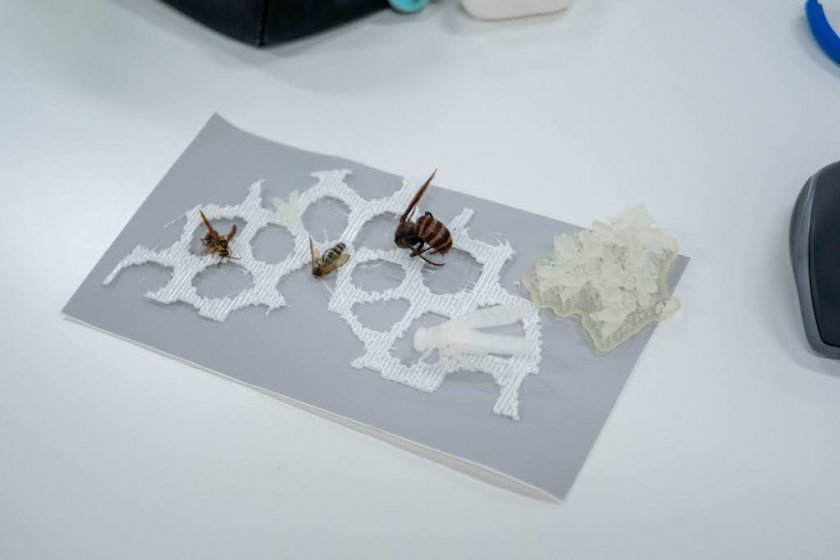

▲ 制作工程②「コンセプト策定」:アルゴリズムのインスピレーションとなる題材をリサーチし、制作コンセプトを策定する。

▲ 制作工程③「CG作成」:ウェアラブルプロダクトをCGモデルとして作成する。固定形をもたない動的なものとして設計し、アニメーションで表現することも可能。/ 制作工程④「デジタルファブリケーションでの出力」:3Dプリンターやレーザーカッター等を用いて、3Dモデルを実寸で出力する。最終日には、各参加者によるプレゼンテーションと講評が実施された。

▲ Houdini演習は、ゲスト講師として堀川淳一郎氏(Orange Jellies主宰 建築系プログラマー/アルゴリズミックデザイナー)[写真左]を迎え、制作の過程で随時質疑応答・アドバイスを行いながら展開された。また、3Dスキャンやデジタルファブリケーションでの出力などのテクニカルサポートは、KYOTO Design Labの井上智博氏と学生スタッフが現地で随時対応した。

オンラインレクチャー

オンラインレクチャーでは、「サーキュラーデザインとファッションデザイン」をより多角的・立体的に捉えることを目的に、各界からゲスト講師を招いてプレゼンテーションと質疑応答を配信しました。オンラインの利点を活用し、全国各地から、ファッションだけでなく製造・デザインに様々な携わる方が参加。各日程、テキストチャットも併用して議論が展開され、今後の実践につながる重要なトピックが多数可視化されました。本レポートでは、そのごく一部をご紹介します。(*以下の各テキストは、すべて筆者の視点により論点を要約したものです。)

Sustainable Fashion | 廣田悠子 氏(ジャーナリスト)

トピック : ファッション企業の今後の戦略と責任

1. 新しい規制・ガイドラインへの対応・・・国際的枠組への参加が重要になる

2. 取り組みの可視化・・・ステークホルダーが理解しやすく、独自性のある戦略と透明性を持った運営が重要になる

3. 科学的根拠とストーリー・・・持続可能性についての具体的な説明が求められるようになる

Speculative Fashion Design | 川崎和也 氏(Synflux株式会社 代表取締役 CEO / スペキュラティヴ・ファッションデザイナー / デザインリサーチャー)

トピック : ファッションの”のぞましい未来”の思索

1. 農業とファッション産業の(再)融合・・・農業や食料品産業の繊維産業の進出や、既存繊維産業との連携

2. 最適化生産のためのアルゴリズミック・ガバナンス・・・アルゴリズム活用がファッションの現場にも導入され、あらゆるデータをもとに、形状・用途・機能性・効率性・持続可能性などが最適化される

3. NFT・メタヴァース・ゲームプレイ・・・3Dプラットフォーム上でのファッションのネットミーム化の加速や、NFT/ブロックチェーンによる新しい経済圏、およびそこでのUX

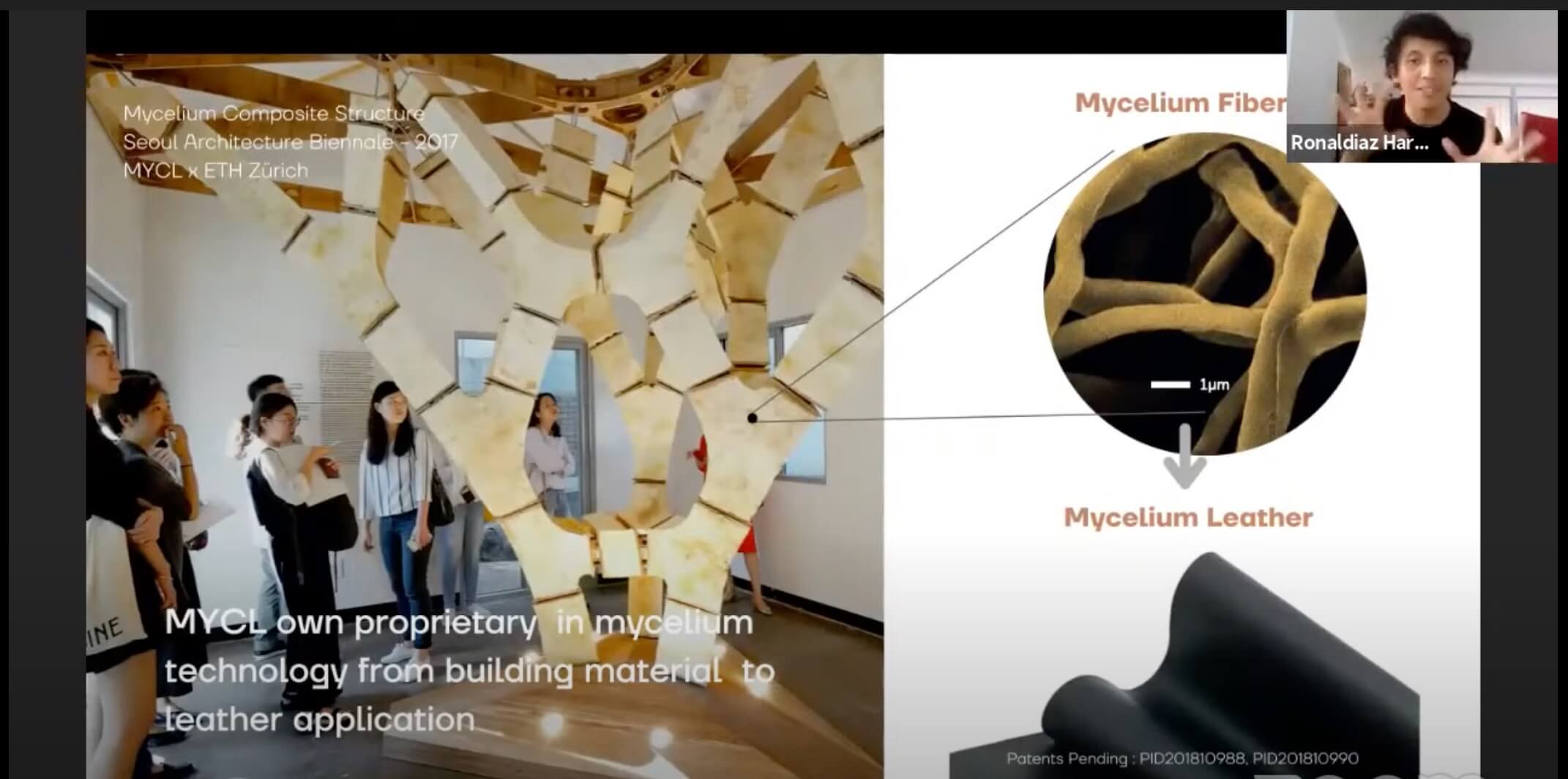

Mycelium and biomaterial | Mycotech Lab(インドネシア発 バイオベース素材スタートアップ)

トピック : マッシュルームレザーの産業化における課題・可能性

1. 製造効率・・・小規模なラボでの製造はそれほど難易度は高くないが、ある程度以上の規模の工場で「標準化された製品」をつくることは難しい。(Mycotech Labでは25万平方メートル規模での生産能力を有しているとのこと)

2. 原材料と製造手法・・・きのこの育成に適した農業廃棄物を見つけ、最適な製造手法・工程を確立する必要がある

3. ステークホルダー・・・バイオレザーの培養だけでなく、皮革の後加工ができる事業者などとの協業可能性がある

Algorithmic Design | 堀川淳一郎 氏(Orange Jellies主宰 / 建築系プログラマー / アルゴリズミックデザイナー)

トピック : アルゴリズミックデザインの実践

1. 用途・・・複雑な現象のシミュレーションを行い、「不確定な結果」を予測する

2. 手順・・・フィールド(目的の選択)× アルゴリズム(手法の選択)× デザインツール(媒体の選択)

3. 学び方・・・トライアンドエラーを繰り返す。その過程で、最適なアルゴリズムやツールを選択できるようになる

Fab x Sustainability | 田中浩也 氏(慶應義塾大学環境情報学部 教授 / 慶応大学KGRI 環デザイン&デジタルマニュファクチャリング創造センター センター長)

トピック : 「環デザイン」のはじまり

1. 統合的・複合的アプローチ・・・資源循環 / 脱炭素 / 生物多様性 はそれぞれ連動しており、いずれかひとつだけに対応しようとするとかえってよくない結果を招くおそれがある。複数の問題系に対して同時にはたらきかけられる方法を考えることが重要

2. 「リープサイクル」・・・「以前よりも長く使える」ものにかたちを変えていくリサイクルの考え方。人間の活動のなかで廃棄物の発生は不可避なので、いかにそれらを長く使用できるようにするかをデザインすることが有効打となりうる

3. 新しい価値観の必要性・・・ 「新品でないもの」「古いものが混ざっているもの」を美しいと感じる文化・価値観を立ち上げる必要性がある

Textile x Code | 井高久美子 氏(インディペンデント・キュレーター)

トピック : メディアとしての「布」

1. 知のエコロジー・・・土地に根ざした生活の中で理解してきた知と、新たに外界からもたらされた知を交錯させることによる創造

2. 「布」のメディア性・・・「布」を通して、数千年単位で積み重ねられてきた染織の技巧と新しいマテリアルやテクノロジーをつなぐことができる。また人間と環境のつながりを理解する手立てとして、「布」を媒体として捉えることもできる

3. 上位概念としての「美」・・・「美」という価値は普遍的であり、同時に今まで「美しい」とされてきたもの・ことからずれるもののなかにも「美」があるかもしれない

▲ オンラインレクチャーでは、国内外からゲスト講師が登壇し、「ファッション産業とサーキュラーデザイン」に対する多角的なプレゼンテーション・トークが実施された(画像はMycotech Lab CIO の Ronaldiaz Hartantyo氏)。最終日には学生メンバーによるオフラインワークショップ過程の共有、水野氏・津田氏からの総括も行われた。

まとめ・今後の展望

気候や産業構造のグローバル規模での変動に対する打開策が要請されるなか、2021年時点では、バイオマテリアル・アルゴリズミックデザインを活用した実践的取り組みは日本においてはほぼ表立っては行われていないのが現状です。

「サーキュラーデザインの実践」をリアリティのある課題と捉え、新しいツールや素材、テクノロジーの選択肢も検討しながら、まだほとんどの人が試したのことないアプローチを自ら試し共有することで可能性を拡張する。そんな稀有な場として「School of Fashion Futures」の活動が継続されればと思います。

開催概要

■ 開催日時|2021年8月18日[水] – 8月27日[金] ※8/21[土],22[日]は休講

■ 会 場 |京都工芸繊維大学 KYOTO Design Lab、及びオンライン

■ 参加者数|オフラインワークショップ 3名 / オンラインレクチャー 61名

■ 主 催 |京都工芸繊維大学 KYOTO Design Lab

■ 運営協力|MTRL, FabCafe Kyoto

▼ モデレーター(*順不同・敬称略)

・水野大二郎 氏(京都工芸繊維大学KYOTO Design Lab 特任教授 / 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特別招聘教授)、津田和俊(京都工芸繊維大学講師 / 山口情報芸術センター[YCAM]主任研究員)、井上智博(京都工芸繊維大学 KYOTO Design Lab)

▼ ゲスト講師(*順不同・敬称略)

・廣田悠子(ジャーナリスト)、川崎和也(Synflux株式会社 代表取締役 CEO / スペキュラティヴ・ファッションデザイナー / デザインリサーチャー)、Mycotech Lab(インドネシア発 バイオベース素材スタートアップ)、堀川淳一郎(Orange Jellies主宰 / 建築系プログラマー / アルゴリズミックデザイナー)、田中浩也(慶應義塾大学環境情報学部 教授 / 慶応大学KGRI 環デザイン&デジタルマニュファクチャリング創造センター センター長)、井高久美子(インディペンデント・キュレーター)

※Mycotech Labのレクチャーは日英逐次通訳

▼ 参加者属性

・オンラインワークショップ:クチュール・ハット・デザイナー、美大教員(情報デザイン)、製造業開発職(+FabLab運営)

・オフラインレクチャー:ファッション・アパレル、クリエイティブ、教育(教員)、建築、製造、二次流通

◎ 詳細: https://www.d-lab.kit.ac.jp/events/2021/school-of-fashion-futures/