- Column

製造業の共創、なぜやる?どう実現する? 『しくみ・場・チームのデザイン』という観点

ものづくりに携わる企業にとって、「良いものをつくれば売れる」時代はすでに過去のものになりつつあります。デジタル化の進展、グローバル競争の激化、そして購買行動の多様化を背景に、従来の開発・販売手法が通じなくなっています。

いま製造業に求められているのは、個社の技術や製品の機能的・技術的価値を一方的に伝えることではなく、社内外との関係をどう築き、どのように価値を「共創」していくかという視点です。

なぜ今、製造業に共創が求められるのか

ロフトワーク/MTRLがこれまでヒアリングを重ねてきた製造業関係者の方々の発言や、経済産業省の資料を紐解くと、下記のような課題が見受けられます。

(※参考:製造業を巡る現状と課題 今後の政策の方向性 2024年5月、2024年版 ものづくり⽩書)

■自前主義、事業部単位で動いてきたので業界標準化や社内共有が成されない。結果として必要以上のコストや機会損失が発生している。

■日々変わる市場との対話や新たな観点・技術の取り入れができておらず、いざ新価値や新事業をつくろうにも「何を」「誰に」「どう」「なぜ」やるのか一向に定まらない。

こうした課題は、メーカーが今後事業活動を行う上で、大きな障壁となっています。いま求められているのは、技術開発・販売手法の単なる更新ではなく、顧客との関係性や接点そのものを共創を念頭に再設計する「リレーションのデザイン」なのです。

立場やタイプの異なる人や組織は売買・交換を行う「取引関係」、特定の範囲でそれぞれ業務を担う「協業関係」、課題・ビジョン・アセット等の共有から0→1の起点や1→100の展開を共に生み出す「共創関係」といった形で繋がります。どの関係性も事業活動に不可欠ですが、中でも「共創関係」を「メーカーの価値創出・イノベーションの源泉」と捉え、ロフトワーク/MTRLはプロジェクトやコミュニティの設計・運営を行ってきました。

メーカーの共創に必要な観点

しかし、実際に共創関係を生み出すことは容易ではありません。共創のための号令やスペース設置がピークとなるケースと、その先の展開生まれるケースの違いはどこにあるのでしょうか。

共創が機能しない理由──よくある4つの落とし穴

①”共創のためのソフト”がない:空間や設備などハード面には投資するが、Wow!を生むコンセプトや体験コンテンツといったソフト面が抜け落ちている。

②”運営計画/体制”がない:実行部隊不在で計画されたマスタープランが、絵に描いた餅になってしまう。

あるいは、実行を担う共創推進者の資質や育成についてよく議論されず、結果的に期待や責任の押し付けが発生する。

③“共創の目的”が定まらない:KGIやKPIが明確化されず、組織内で温度差が生まれる。合意形成ができず、中止・延期・撤回に陥る、もしくは声の大きい人の意見が優先される。

④”ネクストアクション”が生まれない:パートナー候補とのコミュニケーションにおいて、定型的/一方的な技術や事業の紹介しかできず、「勉強になった、面白かった」で相手とのやりとりが終わってしまう。

部門/拠点連携やCRM運用(顧客情報や案件パイプラインの管理)ができておらず、パートナーとの適切な関係醸成に繋がらない。

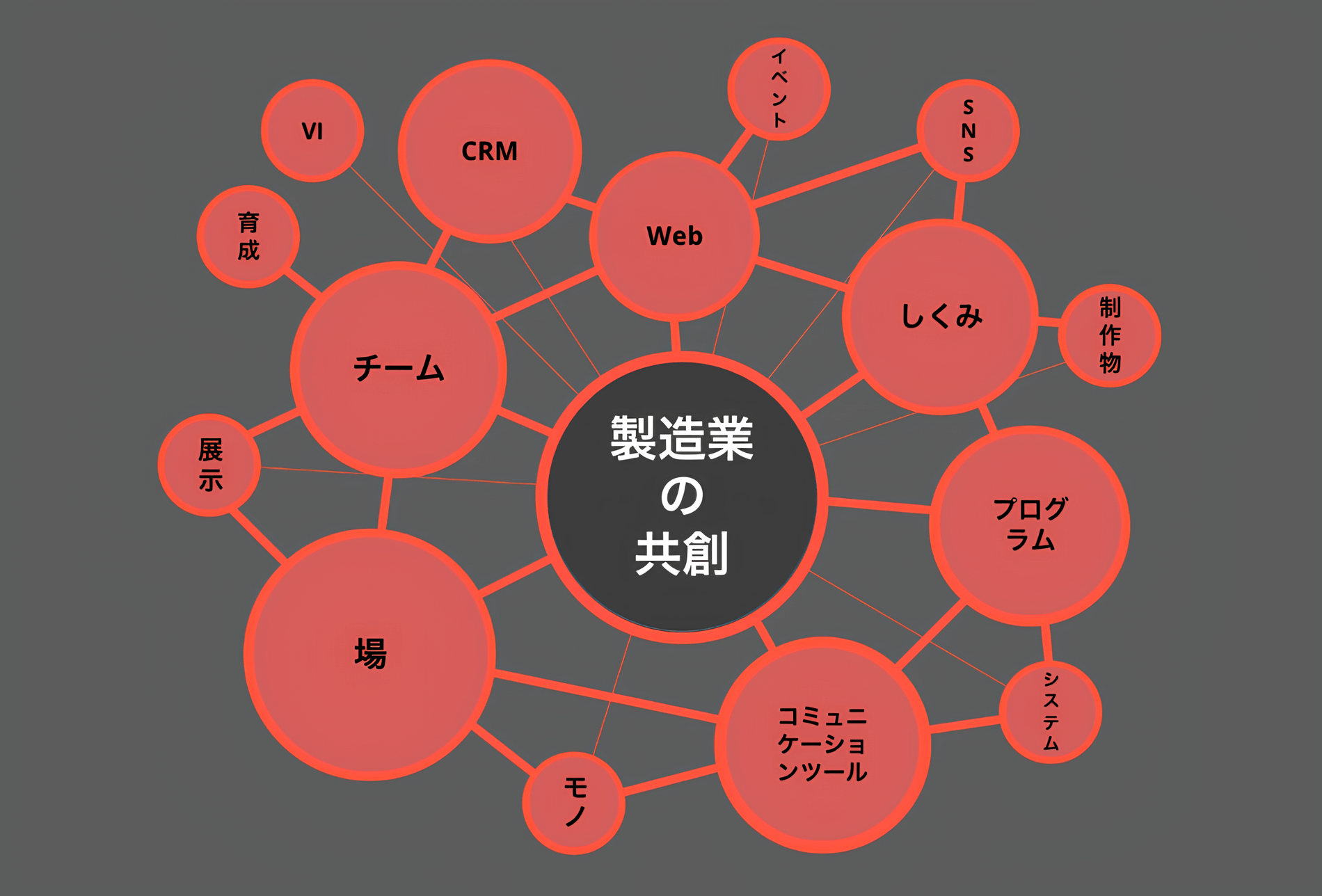

製造業の共創における重要なファクター

ロフトワーク/MTRLは、共創を成立させるための3つの要素「しくみ」「場」「チーム」に着目し、前述の製造業の課題に向き合ってきました。これらは、共創関係を継続・深化させるための中核となるファクターです。

1.企画・制作の先の「戦略的しくみづくり」

共創のゴールを描き、具体的なKPIや手段を明確化します。共創推進の仕組みとしてWeb・展示などの「入口」、商談ツール・部門/拠点連携といった継続・発展のためのシステム、成果の発表/発信機会などの「出口」、これらをトータルで戦略的に設計していきます。

[目指す状態・KPIの例]

- 共創戦略の明確化:公式の資料等の形で自社の共創の定義、KGI・KPI、具体的な実行手段などがまとまっている

- 経営~現場の合意形成:立場や部門を越えて意見収集と情報共有ができており、各人が提供・享受しうることを語れる

- 目標の達成/更新と活動の継続:数ヶ年にわたって来訪件数や開発テーマ化率等のKPI達成、活動の継続、戦略や施策の見直しが成されている

2.価値を高める「場づくり」

顧客の共感や驚きを引き出すための「場の演出」。内装・什器からツアーやプログラムまで、素材・技術に触れながら共に価値創造できる場をつくります。

[目指す状態・KPIの例]

- 施策実施回数(ツアー/プログラム等)

- 展示/掲示/発信コンテンツ数

- 閲覧/来場/参加者数・満足度

- 案件/テーマ発生数・率

- リファラル件数、再来訪・他拠点訪問率

- 権威ある賞の受賞、メディア取材/掲載数

3.共創推進を担う「チームづくり」

顧客との対話や共創プロセスを実際に動かす「担い手」は必要不可欠です。外部の協力事業者やメンターのアサイン、内部の適任者人物像や体制案の作成から育成プログラム、運営マニュアル作成まで要件・要望に応じて柔軟に伴奏し、持続可能な運営を実現します。

[目指す状態・KPIの例]

- 具体的な運用計画の明確化:運用人員/予算計画、運営マニュアル、コミュニティマネージャーの獲得/育成方法等が資料等の形でまとまっている

- 他部門/拠点/担当者の協力・活用率

- 契約・入居している外部パートナー/メンターの数

- 人材・顧客・案件情報管理手段 導入/更新済

ロフトワーク/MTRLは、製造業が持つ素材や技術を起点に、こうした3要素を一体的に捉え、バリューチェーンの中に組み込みながら、顧客との接点を再構築します。

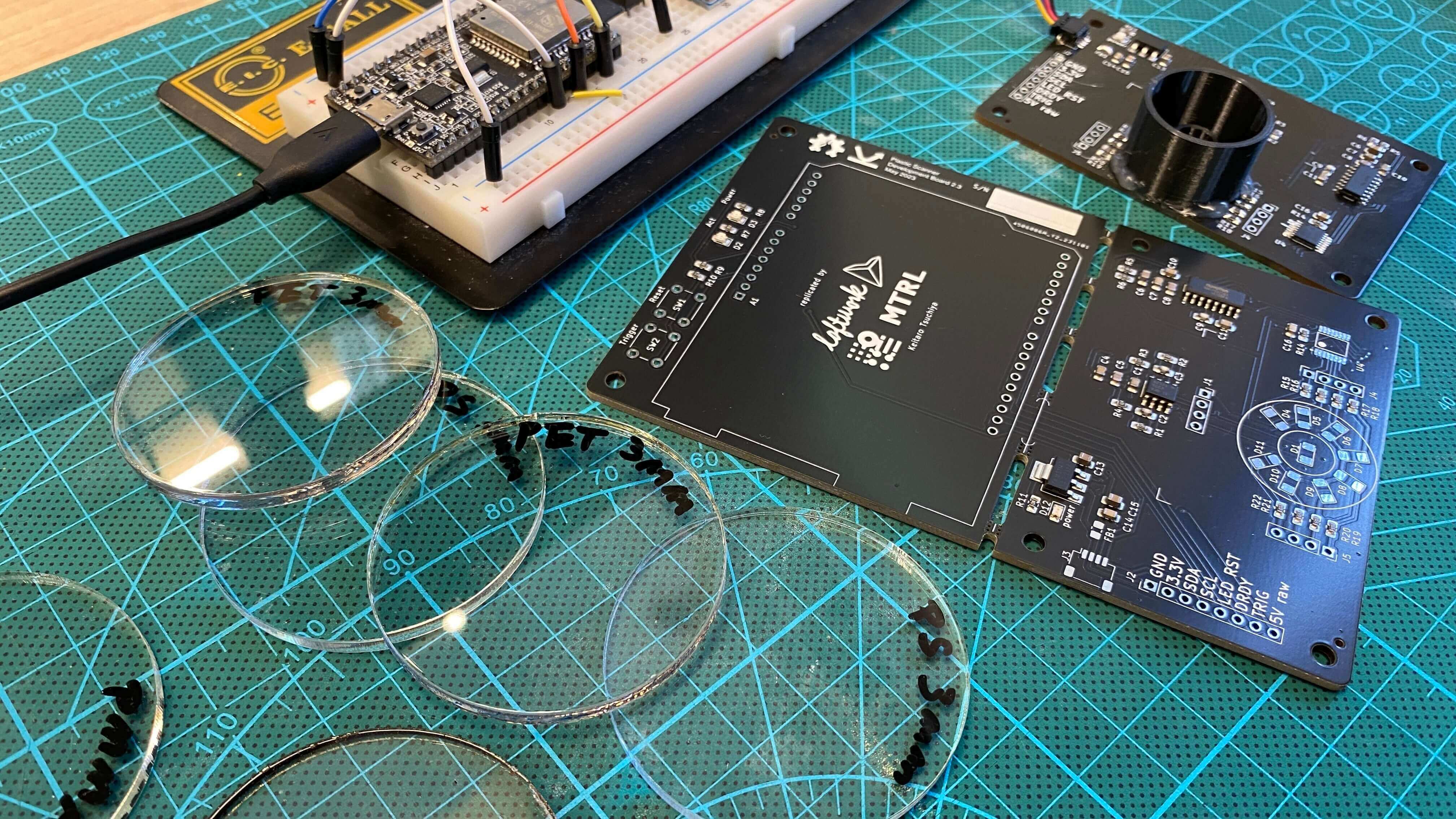

事例で見る共創──ハードとソフトの両面から推進

リレーションのデザインは実際どのように行われるのでしょうか?以下、事例ベースでご紹介します。

三井化学:共創空間の“ハード”と“ソフト”の一貫した設計

空間プロジェクトは内装家具といったハード面のみに議論やリソースが集中してしまい、結果的に活用率の低い「ハコ」が出来上がるケースも少なくありません。三井化学の共創を促進する新拠点「Creation Palette YAE®」立ち上げプロジェクトでは、なぜ・誰と・どう共創するのかといった方針策定を経て、一貫したコンセプトに基づいたハード・ソフト両面の設計・実装が進められました。

注目すべきは、運営企画設計の一環としてKPI策定、アテンドUXの設計と運用マニュアル化、CRMの方針・仕様策定などが行われている点。空間を訪れる・活用する「人」やそこで生みだす「コミュニケーション」「体験」「価値」に目を向け、しくみ・場・チームがつくりあげられています。

- プロジェクトの詳細については、以下の記事をご覧ください。

ヒダクマ:地域内外の人々と森の可能性をひらく

ロフトワークの関連会社「株式会社飛騨の森でクマは踊る(通称:ヒダクマ)」は、飛騨の森の広葉樹の利活用を軸にしたプロジェクトやコミュニティを通じて地域内外のステークホルダーとの共創に取り組んでいます。

曲がり木の流通や森林認証等の「しくみ」、FabCafe Hida・森の端オフィス・社有林といった活動の「場」、飛騨の人々と域外の研究者やデザイナーを含む多様なプレイヤーから成る「チーム」で価値を生み、森に還元する動きを進めています。ヒダクマも参画する飛騨市の「広葉樹のまちづくり」の10余年の共創活動が、ステークホルダーの共有価値創造(CSV)に繋がっています。

”以前は木材の93%が紙や燃料チップとして使用され、家具に使われるのは7%に過ぎませんでした。しかし現在では、「広葉樹のまちづくり」プロジェクトの開始により、家具などへの利用が約20〜30%に増加し、木材の価値が高まっています。”(環境省『LIBRARY』記事より抜粋・翻訳)

- 活動の詳細については、以下のWebサイトや記事をご覧ください。

新たな価値を生み出すのは「新たな関係」

製造業には、従来のプロダクトアウト型だけではなくマーケットイン型のアプローチが必要だ。ーーそう叫ばれるようになって久しい昨今、それだけでは加速度的に進む技術進歩、バリューチェーンの複雑化、地政学リスク等に対応しきれません。従来の区分やルート、受発注の関係に留まらない新しい“リレーション”をつくることが、製造業の機会創出や危機回避に繋がります。

「競合であり、提携先」「出資者であり、お得意先」「事業内容は異なるが同じ課題を持つグループ会社」といった関係性によって事業の継続・発展が可能になった実例を皆さんもよく見聞きされていると思います。

MTRLは、メーカーの「新たな関係性」と「新たな価値」をともにつくります。

企画:金 徳済

執筆・編集サポート:小原和也・MAO・後閑 裕太朗

- MTRLへのご質問やご相談については、以下のお問い合わせページよりご連絡ください。