- Column

素材技術に語れる価値を──ブランディングで拓く差別化戦略

- # 共創とコミュニケーションの仕掛けづくり

- # ブランディング

- # 展示

- # コミュニケーションデザイン

- # 研究機関

- # 製造メーカー

- # プロトタイピング

- # R&D

- # クリエイターとの共創

- # 事業開発

素材技術に求められる「伝える力」

日本の製造業は、精緻なモノづくりと高度な技術力を武器に、長らく世界をリードしてきました。しかし、グローバル競争が加速するなか、単に「良い素材」「高性能な技術」を提供するだけでは差別化が難しくなっています。市場には同水準の技術が溢れ、「選ばれる理由」が見えづらくなっているのが現実です。

一方で、エンドユーザーの価値観は多様化し、機能性だけでなく「共感」や「世界観」に基づく選択が主流になりつつあります。この変化は、素材や技術といったBtoB領域にも波及し、企業には“見えない価値”をどう伝えるかが問われています。

こうしたなか注目されているのが、素材や技術そのものを「ブランド」として育てるというアプローチです。自社の強みを再定義し、伝え方をデザインすることで、製品ではなく「物語」で選ばれる存在になる。これは、単なる製品開発ではなく、ブランディングの視点で活用シーンをつくる取り組みとも言えます。

製造業が直面する価値訴求の壁

こうした素材技術のブランディングには、製造業特有のハードルも存在します。

■スペック・技術偏重になりがちで、差別化が難しい

長年の技術志向の蓄積により、素材や技術の説明はどうしても定量的、工学的になりやすく、他社との差異が埋もれてしまう傾向がある。

■独自性や優位性を言語化・可視化しにくい

素材の魅力は「質感」や「風合い」など、数値では語れないものが多く、伝え方が難しい。

■エンドユーザーのニーズが見えない

多くの素材開発現場ではサプライチェーンの「次工程」の声しか届かず、最終的なユーザーの価値観や体験に接続しづらいという構造的課題。

■外部性が不足している

開発者が社外との接点を持たないことで、素材が本来持つ可能性を引き出す視点が欠けてしまい、イノベーションの芽が育たない。

このように、優れた技術を持ちながらも「打ち出し方」が定まらず、伝える手段を持たない企業が多いというのが、素材技術領域の実態です。

活用シーンを多様化するブランディング戦略

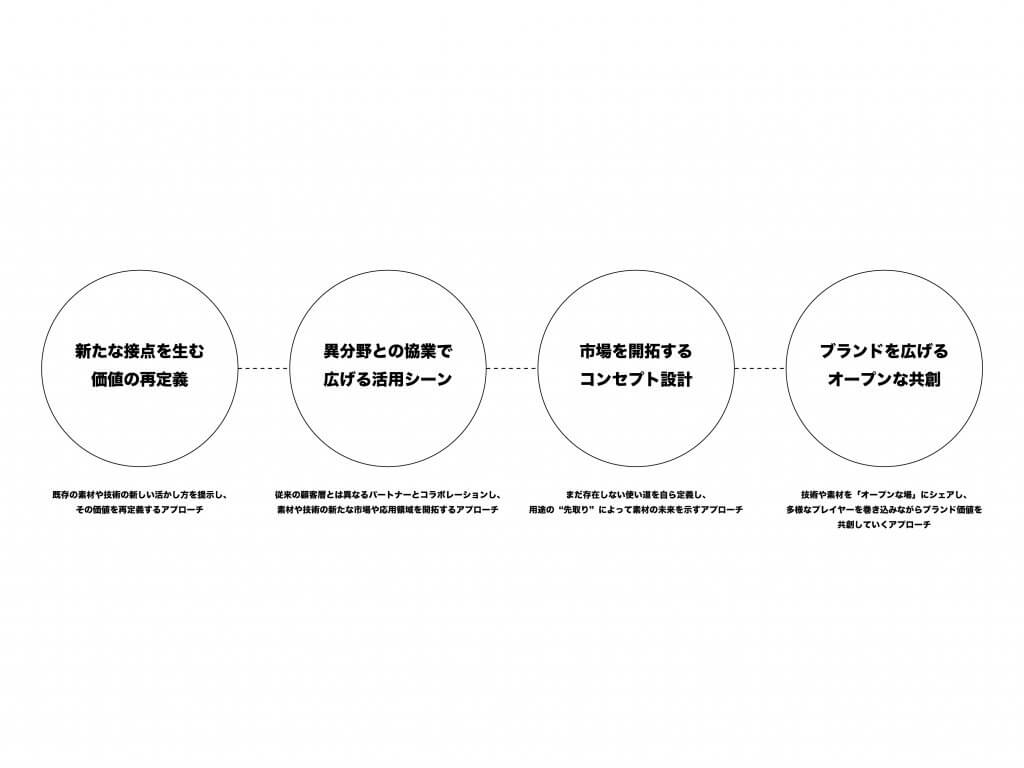

ロフトワークMTRLでは、素材や技術の魅力を引き出し、企業のブランディングにつなげる複数のアプローチを展開しています。以下に、弊社事例とともに4つの方向性をご紹介します。

1. 新たな接点を生む価値の再定義

既存の素材や技術の新しい活かし方を提示し、その価値を再定義するアプローチ。

株式会社タイカ「新しい触感体験の設計」

ゲル素材の「αGEL」で知られるタイカとともに、触感の新しいスタンダードとなる体験型プロダクトを開発。衝撃吸収や防振、放熱といった従来の機能的価値にとどまらず、触れて感じる心地よさといった感性的価値に着目し、研究者との産学連携を通じて、触覚の指標を探りました。完成したプロダクトは、ゲルの感触を通じた新たなコミュニケーションツールとして活用され、顧客との関係構築に新たな接点を創出しました。

2. 異分野との協業で広げる活用シーン

従来の顧客層とは異なるパートナーとコラボレーションし、素材や技術の新たな市場や応用領域を開拓するアプローチ。

パナソニックホールディングス株式会社「端材のサーキュラーデザイン」

家電製品の製造過程で生まれる端材のデータ活用やデータ活用環境開発を通じて、新たな用途開拓からプロトタイプ制作までを実施。人造大理石の端材を使って、デザイン性の高いプロダクトに再生しました。サーキュラーエコノミーを前提に設計されたこの取り組みは、企業価値を高めると同時に、従来接点のなかったクリエイター層とのネットワークを形成し、新たな需要創出に貢献しました。

3. 市場を開拓するコンセプト設計

まだ存在しない使い道を自ら定義し、用途の“先取り”によって素材の未来を示すアプローチ。

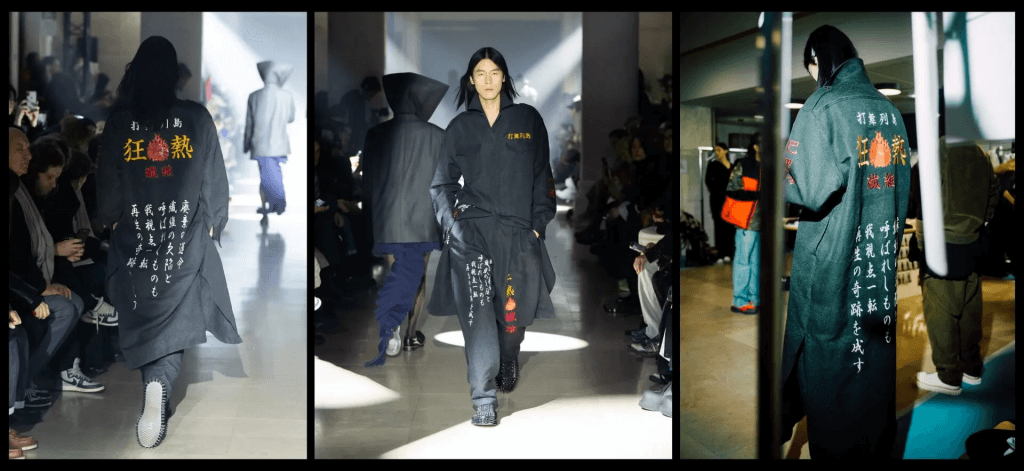

FiberCraze株式会社「新素材のコンセプト設計」

岐阜大学発ベンチャーFiberCrazeが開発した「Craze‑tex®」は、ナノ・クレージング技術により繊維内に無数の微細孔を形成し、防虫・抗菌・消臭などの多機能性を実現した新素材。従来用途に当てはめにくい一方で、素材としての可能性は非常に大きいものでした。ファッションブランドdoubletとのコラボを通じ、Paris Fashion Week Fall-Winter 2025に出展。クリエイティブな言語化とデザインへの昇華により、技術の物語性を強化しました。

4. ブランドを広げるオープンな共創

技術や素材を「オープンな場」にシェアし、多様なプレイヤーを巻き込みながらブランド価値を共創していくアプローチ。

AKXY Lab「外部と一緒に新しいサプライチェーンの在り方を考える」

旭化成とロフトワークが協働する「AKXY Lab」は、まだ誰も見たことがない、自由なものづくりに挑める場所をテーマに、異業種・異分野のプレイヤーとともに社会課題を解決するアイデアやプロトタイプの開発をしています。ここでは技術は「披露するもの」であると同時に、「共創の起点」として位置づけられています。素材や機能の単独アピールではなく、コミュニティを通じた“意味の形成”が、ブランド力を高める原動力となっています。

数値では測れない“選ばれる理由”をつくる

上記のようなアプローチにより、素材技術のブランディングがもたらす具体的な成果には以下が挙げられます。

■売上・販路の拡大

製品の活用シーンを増やすことで、新たな市場へのアクセスが可能に。

■競合との差別化

「スペック」ではなく「体験」や「物語」で語れる素材は、模倣されにくい独自ポジションの獲得につながる。

■ブランド価値の向上

共感を生む物語を通じて、企業や素材そのものに愛着を持つファンを増やすことが可能。

■採用・社内意識改革

技術者や社内メンバーが自社技術の社会的意義を再確認することで、開発の意欲や会社への誇りが高まる。

技術の価値を問い直すことは、未来を選ぶこと

素材や技術の価値は、スペックだけでは伝わりません。ロフトワークMTRLは、素材のふるまいや物語性に着目し、異分野との共創を通じて技術に新たな意味を与えてきました。

技術や素材のブランディングは、単なる見せ方ではなく、自社の存在意義を再定義する行為です。言語化されていない価値を外部との対話で引き出すことが、“選ばれるブランド”への第一歩となります。

企画:片平 圭

執筆・編集サポート:小原和也・MAO